Hilvanando, hilvanando, el maestro sastre pespunteaba los largos días de mi pueblo. Zurcía historias. Empataba recuerdos. Ponía ojales y botones a los sueños. Acudíamos a su taller para oír sus palabras, o ver sus manos, que iban y venían cortándonos cuentos.

Todos lo queríamos en el pueblo. Respetábamos su oficio tan útil y complejo. Al trazar con su tiza los cortes que formarían un futuro pantalón, el maestro parecía un astrónomo calculando movimientos de planetas. Mientras trabajaba, si no contaba historias, silbaba melodías que recuerdo dulces.

Cuando venían las fiestas le encargábamos ropitas nuevas: de ahí que pensáramos en él con alegría durante el resto del año. Nos gustaba escucharlo y ver sus quehaceres ejercidos con tanta perseverancia.

Los viejos recordaban que su nombre era Hildebrando, pero para nosotros siempre fue don Hilvanando, como su eterno hilvanar lo demostraba.

Don Hilvanando, el sastre, trabajaba puntada tras puntada hasta el último repique de campanas en la tarde. A esa hora se sacudía del regazo los recortes de tela, los trocitos de hilaza y los recuerdos que le habían caído durante el día.

Bostezaba con entusiasmo, se frotaba los ojos para ver el mundo que empezaba en la puerta misma de su taller, y se bajaba de la mesa de madera en donde trabajaba todo el día con las piernas enrolladas y los pies descalzos.

Nunca supimos por qué el maestro Hilvanando destinaba las sillas de su taller tan sólo para acomodar en ellas paños, aguardando el turno de las tijeras; también había pantalones terminados, esperando la aparición de sus dueños que ahí mismo los estrenaban. Para eso usaba las sillas.

La mesa en cambio era asiento, superficie de trabajo, colección de botones, almacén de figurines, agujas dispuestas en almohadillas, todo.

Al bajarse de su mesa de taller, se ponía los zapatos y se iba silbando a oír el radio en casa de su primo.

Era un radio enorme, con unos botones chiquititos para mover una aguja aún más pequeña, que iba a saltos por un universo de números, casi invisibles, que nos llevaban de un país a otro en medio de tempestades de estática.

Don Hilvanando pasaba de los botones y la aguja de su oficio a la aguja y los botones de aquel sorprendente aparato en el que un día escuchamos hablar una lengua recortada y melodiosa, igualita a la que se oía en la trastienda de don Juan Wong, el chino.

En ese radio don Hilvanando conoció el tango, que habría de llenar de tal modo su vida hasta no permitirle ya vivir en calma.

Cada día acortaba más su jornada de trabajo para brincar de su mesa más temprano, ponerse los zapatos e irse a escuchar los tangos.

Las sillas de su taller tenían menos pantalones terminados y en cambio los lienzos esperando el corte se acumulaban en torres multicolores.

Entendiendo que su buena fama estaba en entredicho hizo un trato con su primo para adquirir el enorme radio. Todos los niños le ayudamos a llevarlo a su taller en una carretilla que don Hilvanando manejó con un cuidado extremo.

Dejó de contar historias y de silbar. Su taller se convirtió en la casa del tango. A la hora en que uno llegara el maestro tenía una sonrisa permanente y sus ojos cansados se ponían luminosos con el tango La cumparsita.

Daba gusto ver cómo el maestro Hilvanando medía sus telas con su cinta métrica: abría y cerraba las manos como tocando un acordeón imaginario, siguiendo la tonada de un lejano bandoneón.

Don Hilvanando empezó a soñar con la tierra de donde venía el tango: el Plata, el río de la Plata, el país del Plata era el origen del tango. De allá, en viaje certero, venía directo para salir por la bocaza de su radio.

El Plata tendría que ser una tierra limpia, deslumbrante. El Plata bruñido por los tangos tendría que ser blanco, tal vez como la luna.

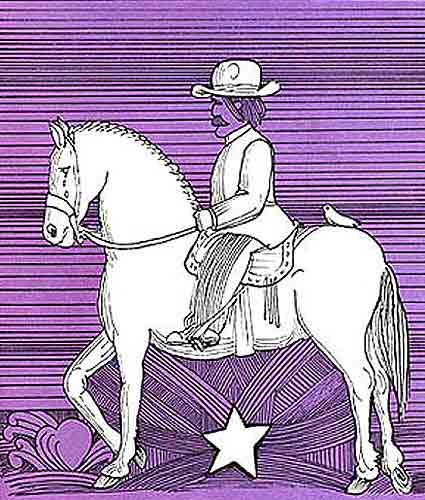

Nadie advirtió cuándo empezó todo: lo cierto es que don Hilvanando se cosió unos pantalones blancos; y luego una camisa blanca, y con zapatos blancos empezó a caminar en el parque por las tardes, tarareando la melodía Caminito.

Un domingo lo vimos estrenar un gran sombrero blanco, en el que apenas se notaba el polvo que caía sobre él. Silbaba los tangos aprendidos del radio y caminaba, con su ropa blanca y sus zapatos blancos, mientras soñaba en el país del Plata bajo la mirada en disimulo de todos nosotros.

Un día vendió las sillas de su taller y con dolor también vendió la mesa. Trabajaba ahora en el suelo, en una estera, espléndido petate que le regalara un viajero que pasó rumbo al sur.

s

s

Con el dinero de las sillas y la mesa y otras ventas compró un caballo blanco. De pronto, en la boda de la Marianita, anunció que se iría al sur, tras el camino revelado por el viajero que le regaló la estera.

Cuando preguntamos qué tan adentro del sur iría, contestó simplemente que habría de llegar al país del Plata, que por el momento tenía sueño y que se retiraría a descansar. Se despidió y se fue silbando el tango Adiós.

Compró una silla de montar muy blanca, con árguenas blancas, y también unas riendas blancas para su caballo que ahora se llamaba Luz de Plata. Su proyecto de ir al sur, hasta el nido del tango, lo absorbía completamente. Por las tardes, antes de ponerse los zapatos blancos, contaba sus monedas y hacía presupuestos. Un día rompió a llorar al darse cuenta de lo poco que podía reunir.

Cuando lo supimos, el pueblo se puso triste, era un gran tango que había caído de pronto como un eclipse. Alguien propuso una colecta. Y así fuimos de casa en casa reuniendo monedas para el viaje de don Hilvanando. Se organizaron distintos grupos para abarcar todos los barrios del pueblo. Y cuando los pueblos vecinos se enteraron también reunieron sus monedas y vinieron al taller de don Hilvanando, donde se entraron con nosotros.

Don Hilvanando supo que con la fuerza de todos llegaría al fin de su camino. Se vistió con calma, ensilló a Luz de Plata, guardó en las árguenas blancas los recursos reunidos por los pueblos y montó dignamente. Nos vio a todos, se ajustó la camisa blanca y, despidiéndose, agitó el sombrero blanco.

Todos fuimos detrás de su caballo para despedirlo hasta la última colina del pueblo, el "divisadero" como se llama, cargando en hombro las marimbas que tocaron y tocaron Adiós muchachos hasta que don Hilvanando se perdió de vista. Nosotros nos quedamos con las gargantas roncas.

El día en que el viejo radio de don Hilvanando nos avise que la alegría camina nuevamente por las calles y los campos del Plata, tendremos la seguridad de que el viejo sastre llegó hasta allá con su caballo blanco y el amor de todos los corazones de nuestro pueblo.