Texto: Alberto Ruz Lhuillier*

Ilustración: Enrique Valderrama

Me llené de gusto al saber que el Instituto Nacional de Antropología e Historia me había comisionado para dirigir los trabajos arqueológicos en Palenque. Y supe que, trabajar en la jungla calurosa y húmeda de Chiapas, no sería una aventura sencilla.

Hicimos todos los preparativos necesarios y nos transportamos a la zona. Cuando vi que la mayor parte de los edificios estaban cubiertos por la exuberante vegetación, comprendí por qué Hernán Cortés y sus tropas, al pasar a corta distancia de ahí, no se dieron cuenta de su existencia.

Las anteriores exploraciones arqueológicas confirman que Palenque tuvo un fin dramático.

Después de florecer durante los siglos VII a IX, fue ocupada por invasores de la costa del Atlántico y, luego, destruida probablemente por una sublevación popular. La población campesina se adueñó de sus templos y palacios. Vencidos totalmente sacerdotes y señores, los palencanos, desorganizados, no pudieron luchar contra la selva. El centro ceremonial fue cubierto por la vegetación.

Cientos de árboles rodeaban las ruinas. La majestuosidad de los cedros, las

caobas y los zapotes, que alcanzaban una altura hasta de cuarenta metros, nos

hacían muy pequeños. Era una realidad bulliciosa, llena de los gritos del mono

aullador, de algún rugido del jaguar o puma, del ligero paso del venado, de

la plática interminable de aves de ricos plumajes y de los lentos movimientos

de las serpientes.

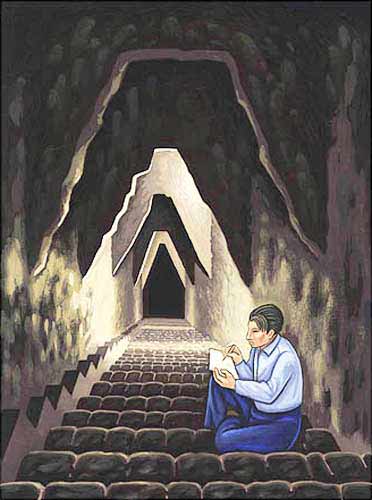

Entre mis propósitos estaba el de buscar algún edificio oculto debajo de otro. Para los pueblos mesoamericanos era costumbre construir templos encima de los más antiguos. Por eso escogí el Templo de las inscripciones, el más grande y, al parecer, el más importante.

Al ver que en el piso había una excavación parcial, decidimos perforar ahí sin tocar la lápida. Al escarbar nos encontramos con un grueso relleno de piedras. Me fijé que el muro de atrás del santuario se prolongaba debajo del piso. Este indicio revelaba la existencia de otra construcción debajo del templo.

Una de las losas que forman el piso del santuario llamó mi atención.

En cada uno de sus lados mayores había seis agujeros cerrados con tapones de piedra removibles. Como otros investigadores que habían pasado por Palenque, yo también me pregunté para qué servirían.

La respuesta la encontraría después.

Después de quitar piedras y tierra, apareció un techo en forma de bóveda y, al cabo de varios días de trabajo, se vieron los peldaños de una escalera interior que, seguramente, había sido rellenada para ocultar el pasaje.

Una vez adentro, me di cuenta de que la losa que no habíamos tocado funcionaba como puerta y que sus doce agujeros servían para que fuera removida con cuerdas. Para sacarla, haría falta la fuerza de cuando menos doce hombres.

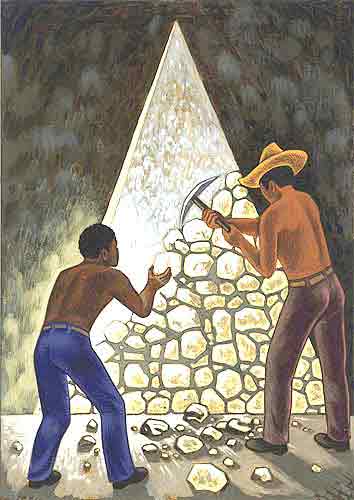

Tardamos cuatro temporadas de tres meses cada una, de penosa labor, para ir extrayendo el relleno de la escalera, que se prolongaba a más de veinte metros debajo del piso del templo. En el extremo de ese corredor, sobre una pequeña plataforma, hallamos los esqueletos muy destruidos de cinco o seis jóvenes.

Al limpiar la cara de la pared norte de la bóveda, quedó descubierta una abertura triangular. Estaba cerrada por una losa que no embonaba perfectamente. Retiré las piedritas y la cal que llenaban la rendija.

El 15 de junio de 1952, con palancas, cuerdas y poleas, movimos hacia atrás aquella losa.

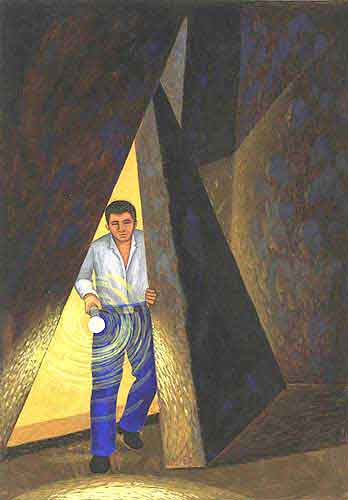

Entonces descubrí con gran emoción lo que ocultaba.

Tras la losa había una inmensa cámara. ¡El reflector me descubrió un espectáculo maravilloso! Muros cubiertos por capas de cal. Estalactitas y estalagmitas que brillaban como nieve.

Poderosas vigas de piedra negruzca reforzaban una altísima bóveda. Los muros estaban adornados con personajes modelados en estuco. *

Un enorme monumento de piedra, totalmente esculpido, ocupaba la mayor parte del espacio. Sólo los relieves del estuco habían sufrido los efectos de la tremenda humedad.

En ellos se reconocían a nueve sacerdotes ricamente vestidos. Llevaban en sus manos las insignias de su rango: un cetro con la máscara del dios de la lluvia y un escudo con los rasgos del dios solar. (Probablemente son los nueve señores de la noche, guardianes del mundo de los muertos).

La cripta y su monumento se encontraban en las mismas condiciones que cuando los mayas cerraron la puerta.

Pensamos que el monumento podía ser un altar secretamente oculto en el corazón de la pirámide.

La exploración no había terminado. Con una barreta se taladró el grueso bloque y se llegó a un vacío.

Por la abertura introduje un alambre y, cuando lo saqué cuidadosamente, vi que estaba cubierto de pintura roja. ¡Ya todo era más claro!

Se trataba, sin duda, de un sarcófago.

Las antiguas escrituras cuentan que el color rojo indica el Este, lugar donde el sol nace diariamente. Este símbolo de resurrección se ha encontrado en varias tumbas de Mesoamérica.

¡La sepultura que acabábamos de descubrir no tiene igual en todo el continente americano!

Por el lujo del entierro de este personaje, se puede confirmar que, entre los mayas, existieron diferencias sociales muy marcadas.

Por una parte, estaban los campesinos y los artesanos que labraron y construyeron estos tesoros y, por otra, una aristocracia despótica.

Tuvimos que interrumpir los trabajos durante varios meses, por falta de fondos.

Reiniciamos la tarea arqueológica con ansiedad, y en la noche del 27 al 28 de noviembre de 1952, tuvimos entre nuestras manos una delicada tarea.

Con gatos de camión levantamos la gran lápida labrada que cubría el sarcófago. Transpirábamos de miedo al pensar que algo pudiera romperse.

Debajo de la lápida, encontramos una cavidad tapada por una losa que tenía

cuatro agujeros con tapones de piedra removibles. Levanté dos de ellos; uno

para que pasara la luz de la linterna, el otro para mi propia mirada. En el

fondo del sarcófago cubierto de cinabrio —color rojo mineral— se

destacaban una calavera y numerosos fragmentos y piezas de jade. Pasando cuerdas

por los agujeros, levantamos la losa. El fondo y las paredes también estaban

pintadas con cinabrio.

El esqueleto de un hombre de unos cuarenta años yacía rodeado de figurillas y joyas. El personaje debió ser enterrado con una máscara puesta. Pero, durante los ritos funerarios, ésta resbaló. Muchos de los fragmentos de jade de un verde intenso rodeaban el cráneo. Además, había una diadema, orejeras, un collar, brazaletes y anillos.

Largos años de estudio me llevaron a encontrar este hallazgo.

¡Y no menos tiempo debí emplear para analizar, documentar, fechar, reconstruir e interpretar este valioso descubrimiento!