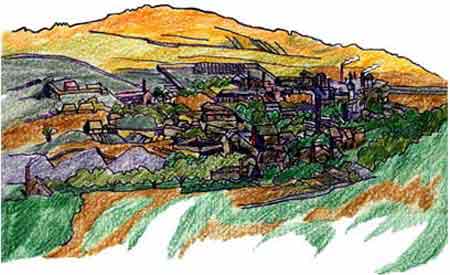

Los españoles se internaron en nuestro territorio, ansiosos de poder y fortuna. Encontraron ricos yacimientos de plata, que satisficieron sus anhelos.

Los conquistadores hicieron de la minería la industria principal de Nueva España, pero establecieron un sistema de trabajo injusto.

Esta situación, sin embargo, comenzó a cambiar cuando los trabajadores de una de las minas más ricas se rebelaron; a continuación sabrás qué sucedió entonces...

Aquella mañana del 16 de agosto de 1766 los vecinos de Pachuca estaban muy inquietos. En las casas, en las pequeñas fondas y en las calles formaban grupitos y hablaban con agitación.

—A mí me contaron que eran más de seiscientos— decía uno.

¡Eran todos, miles, todos los operarios de las minas! —corregía otro.

Nada hubiera podido detenerlos —agregaba el de más allá.

El día anterior había sido infortunado.

Sólo el cura del lugar, escudado tras el santo sacramento, pudo apaciguar a los mineros.

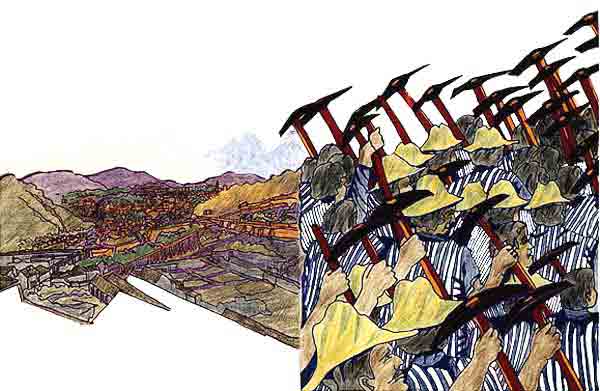

Aquel 15 de agosto lluvioso y frío, los trabajadores se amotinaron. Hacía más de dos semanas habían abandonado las labores de todas las minas de la veta Vizcaína. Y la Vizcaína era, en ese entonces, la veta de plata más rica de la Nueva España.

Gritando alborotados, indignados, subieron los cerros cubiertos de árboles. Y los conejos, los pájaros y hasta los venados huyeron temerosos.

Uno de los más exaltados hablaba a voz en cuello:

—Les digo que es una burla. El amo Romero de Terreros nos mintió.

Era Miguel Santos, barretero de la mina de Santa Teresa, quien los arengaba bajo la sombra de la gran encina.

Pedro Romero de Terreros estuvo interrogándolo el día anterior en presencia del alcalde mayor de los oficiales reales, para hacer valer su autoridad. Además, el dueño quería demostrar que los operarios de las minas hacían trampas y cometían robos.

Miguel usaba su pico y su cuña para extraer la blanca plata de los oscurísimos y húmedos túneles llamados labores.

Ayer el amo taaaaan bondadoso frente a la gente del gobierno, exclamaba: "¿Cuándo les he castigado porque vendan mis herramientas en Pachuca?" "¿Cuándo les he dejado de pagar su jornal?"

—No, si nomás nos lo rebajó a tres reales —exclamó Gregorio Pérez, uno de los peones que se quebraba diariamente la espalda cargando hasta la boca de las minas los sacos con tierra mineral.

Y Miguel, el barretero, se movía como gato enjaulado.

—Codicioso y avaro, así es ese señor. Tres velas no nos alcanzan para alumbrar una tarea de doce horas y, ya abajo, si queremos más, nosotros tenemos que pagarlas. ¡Nunca ha estado de nuestro lado en lo profundo trabajando, sudando...!

—Ni tiene que pagarle al herrero el agua de beber que nos baja.

—Primero se quedaba con dos costales y repartía uno con nosotros, después tres y uno, luego...¡fíjense nada más! ¡cuatro y uno!

Ya para entonces chiflaban, pateaban, alzaban los puños y gritaban:

—¿Te fijaste cómo nos quiso hacer quedar mal?

—"¿Qué metal es éste? ¿Es bueno o malo?" —dijo otro, remedando la voz de Terreros.

—¿Cómo quería que fuera, si es la plata de los costales que sólo a él le aprovechan? ¿No ha impuesto que esos sean más pesados? Y los que llenamos para repartir con él y quedarnos con la mitad, como es de costumbre en este reino, cada vez los llena menos.

—No podríamos sostenernos sin conseguir que los costales de partido fueran mejores.

—¿Y no que de nuestros propios costales tenemos que dar a los conventos, y también al médico y al que divide el metal...?

—¡Y al herrero, no se te olvide don Herrero!

—No la hay. Yo creo que nos engañó al prometer que, si extraíamos tan bueno el mineral de sus costales como el de los nuestros, podíamos sacar para el partido no dos sacos, sino hasta media mina.

—Es que tú crees en los cuentos.

—Al Felipe lo sacó el mayordomo para que no viera cómo dividía el metal y le dejó el bueno al amo.

—¡Bajemos a Pachuca. Tomémosle la casa!

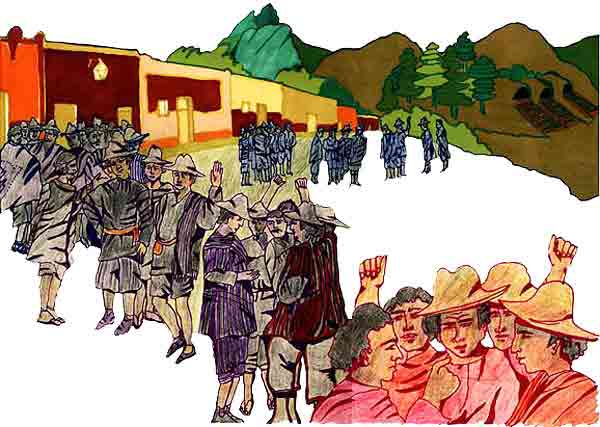

—¡A Pachuca, a Pachuca! —Y salieron de su poblado. Y tomaron lo que había a la mano: piedras, palos, fierros. Iban los barreteros, los peones, los achicadores, que sacaban el agua que inunda los túneles, y también los pepes, muchachos que sostenían las velas cuando el barretero se fatigaba extrayendo metal.

Andaban rápido por las barrancas, por las hondonadas. Tumbaron las puertas de la cárcel y liberaron a Juan y a otros tres compañeros dirigentes. Y ya por la tarde, llegaron a Pachuca, la espaciosa, en aquel 15 de agosto de 1776.

—¡No hay justicia, y la que hay no la queremos! —decían con grandes voces.

—¡Viva el rey, muera el mal gobierno y que la mina no se pare!

—¡Hoy se ha de perder el Real del Monte!

—¡Lo que no sea para nosotros, para nadie será!

Y apedrearon la casa de Romero de Terreros. Ya había oscurecido cuando subieron con teas encendidas a los cerros. y aquella noche y el siguiente día, y durante varios más, las minas estuvieron despobladas.

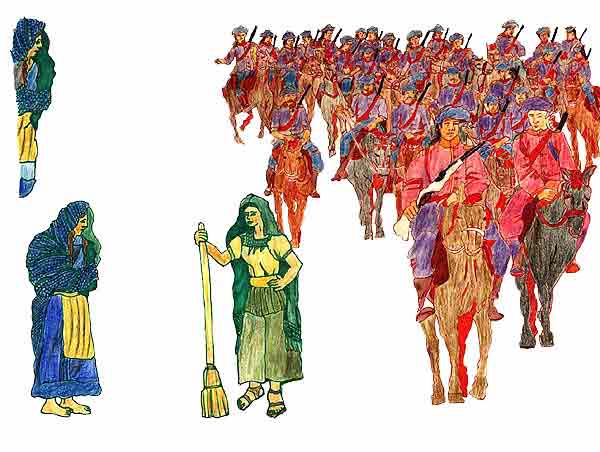

Era ya la mañana del 19 de agosto de 1766; por las ventanas de las casas pachuqueñas se asomaba uno que otro rostro temeroso. Los más atrevidos se arriesgaban a salir, y parecía que el ritmo cotidiano iba a restablecerse. A una mujer que salió escoba en mano, se le acercó otra, enrebozada.

—¡Santo Dios! Parece que por fin habrá paz.

—¡Cómo no! ¡Harán la paz por darte gusto!

—Los caballos. Llegaron de la capital muchos soldados.

—¡Qué bueno! Los nuestros se hallaban refugiados en las iglesias.

Efectivamente, Francisco Xavier Gamboa había llegado con una compañía de granaderos y 25 fusileros.

"Vuestra misión —le había encomendado el Virrey— es aquietar aquel tumulto y averiguar las causas del conflicto".

Y basándose en las quejas que escuchó de los mineros, lo que indagó en las minas y lo que oyó de los mandones del dueño, elaboró unas leyes que los operarios consideraron justas, y que fueron el principio de una reforma a la legislación minera novohispana.

El millonario don Pedro Romero de Terreros, dueño de la Vizcaina, por su parte, se encerró varios años en una de sus haciendas a rumiar su rabia.

Y la Nueva España continuó, como lo había hecho desde poco después de establecida la conquista, enviando flotas cargadas de metales preciosos extraídos de sus prodigiosas minas. Así, las arcas reales siguieron enriqueciéndose.