En Ocotepec vivían cinco hermanos: dos niños pequeños y tres niñas. En ese lugar, los cantores les dicen "palomas" a las muchachas, así que a estas niñas su abuelo que era cantor les decía Palomitas.

Eran las vísperas de navidad y en el pueblo todos se preparaban para las fiestas: los coheteros construían los castillos, las muchachas picaban papel de china, los muchachos recolectaban ramas de pino para los festones y venían ya en camino los floristas con el tapiz que iba a cubrir el frente de la iglesia.

Las Palomitas ayudaban a su madre: la mayor lavaba los trastes, la mediana barría el patio y la menor recogía la ropa que se secaba al sol, y cuidaba a sus hermanitos.

Cuando la madre salió, las tres niñas se pusieron a trabajar, al principio con muchos bríos, pero al poco rato, tal vez por el calor o porque aquello era muy aburrido, abandonaron la escoba, los trastes y la ropa, para irse con sus hermanos a corretear al guajolote por la huerta. Sólo que éste era muy listo y voló a todo volar hasta la rama más alta del guayabo.

Entonces trataron de alcanzar a la gata, pero a ella no le gustaba nadita que le pusieran vestido y mucho menos que la bañaran; así que brincó a la barda, y de ahí escapó veloz por el tejado. Las niñas se quedaron pensando qué hacer y como lo que más les gustaba era bailar, la Palomita mediana empezó a cantar, la mayor a marcar el compás y los cinco niños se pusieron a danzar.

Así pasó una hora y otra, y ellas baile y baile. Las Palomitas no se dieron cuenta de que era ya mediodía y, cuando menos lo esperaban. ¡que llega su mamá!, y ¡gran desbandada! Todas corrieron a seguir el trabajo interrumpido, pero por la carrera que llevaba la Palomita mayor casi se va de cabeza a la pila, tiró los platos y algunos se rompieron.

La de en medio barría tan aprisa que parecía como si un pequeño remolino recorriera el patio llenándolo de polvo. La más chiquita no tuvo mejor suerte: al correr con la ropa en brazos, ésta se enredó en los pies y ¡zas! fue a dar a un charco. Hasta los hermanos corrieron a esconderse.

La madre se encontró con que la ropa estaba llena de lodo, los platos sucios y rotos y el patio lleno de polvo. Su cara se puso roja de tan enojada que estaba; ésa era mala señal. La Palomita mayor se subió a la barda y de ahí brincó al tejado donde se quedó junto a la gatita, y la Palomita de en medio se encaramó a las ramas del guayabo; la menor, que no alcanzó a subirse a ninguna parte, se puso a correr alrededor de su mamá, de modo que daba vueltas poniéndose siempre a su espalda, como si fueran la Tierra y la luna girando en el patio.

Después de un rato, esto les empezó a dar risa; primero poquita, pero después los niños se reían a carcajadas; la madre se contagió y por más esfuerzos que hacía no podía dejar de reír. Al final, cuando las Palomitas confiadas bajaron de sus escondites y se acercaron a la mamá, no recibieron de ella ni nalgadas ni regaños ni coscorrones. El castigo fue peor: ¡les prohibió participar en la danza de la fiesta!

Cuando el abuelo llegó del campo, las encontró llorando. El abuelo preguntó qué les había pasado y, cuando le contaron lo sucedido, las arrugas de su cara se fruncieron más.

—Conque primero el baile y luego la obligación, ¿no? ¿Qué no saben que para todo hay un tiempo? ¿Acaso se puede bailar toda la vida? Anden, déjense de llorar y ¡a trabajar!

A las Palomitas no les quedó otro remedio que recomenzar la tarea abandonada.

Después de la comida, el abuelo salió al patio y parándose en medio, con su cigarro prendió un cohetón que subió raudo como un chiflido y tronó en lo alto, dejando una nubecita de humo en el cielo. Ésa era la señal.

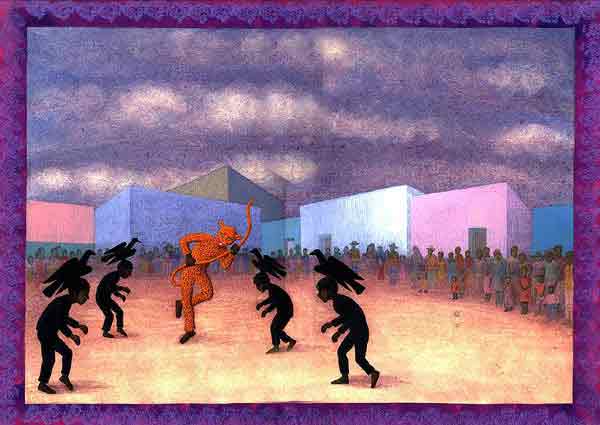

De los cuatro antiguos barrios del pueblo empezaron a llegar danzantes. El abuelo, con fina cortesía, los hacía pasar y cuando todos se juntaron se organizó el ensayo.

—Empiezan los tecuanes —dijo—, después las pastorelas y a lo último los chinelos.

En el centro del patio se formaron dos filas de señores y de niños. Con ellos debían bailar las Palomitas, que corrieron a rogarle a su mamá, por última vez, que las dejara bailar. Pero ella seguía firme:

—No —decía —, ustedes no cumplieron con su responsabilidad.

—Déjenos bailar —le decían ellas—. Va a ver cómo mañana sí vamos a trabajar bien. ¡Ándele mamacita! ¡Ya van a empezar!

Pero ella se mantenía firme, seria y callada, aunque allá, en su interior, se sentía orgullosa de que las tres niñas bailaran tan bien. Las Palomitas esperaban anhelantes, tanto que al fin la conmovieron:

—Está bien. Anden, vayan; pero ya saben que...

Las Palomitas ya no oyeron el sermón; corrieron a formarse con los otros niños al principio de las filas, y cuando ya todos estaban que los pies les hacían cosquillas, el abuelo les daba órdenes precisas:

—¡En línea recta! ¡Dos marchas por dentro! ¡El tigre va por delante!

Un joven esbelto y ágil se puso a la cabeza de todos con un formidable salto. Llevaba una máscara amarilla, se movía como un gato y lanzaba zarpazos al aire. Iba seguido por los otros danzantes que, bailando, lo acosaban. Él se defendía dándoles latigazos con su larga cola de trapo.

—Ahora griten fuerte —decía el abuelo—. ¡Todos!

Y el grito retumbó en las paredes de adobe de la casa.

—¡Escaleee! ¡No se duerman viejos hueshuestiques, que ahí les va el tigre! —contestaron los otros.

—¡Ahora un amarre con su vuelta! —ordenaba el abuelo y las filas culebreaban por el patio—. ¡Repitan todo desde el principio!

Cuando terminaron de ensayar los tecuanes, siguieron las niñas de las pastorelas y por último los chinelos. El sol se iba metiendo cuando las cuadrillas se despidieron. El abuelo se sentó junto a la puerta de la cocina y recostó la cabeza en la pared; los niños se acomodaron alrededor de él, en silencio. Esperaban algo, tal vez un cuento, pero la Palomita mayor sugirió:

Él se animó y fue por su bajo quinto, lo afinó y empezó a cantar un corrido. Sabía muchos: de amores, de batallas, de bandidos generosos y algunos que contaban la vida de gentes muy queridas o muy temidas en el pueblo.

Cantando todos, les llegó la noche, y cuando la luna hizo bailar las sombras de los árboles como si fueran chinelos sin colores, el niño más pequeño recargó la cabeza en las rodillas del abuelo y se quedó dormido. Él dejó a un lado su hermosa guitarra y cargó al niño:

—Vamos a dormir —dijo—. Mañana tenemos mucho quehacer...

Al día siguiente, desde antes de que saliera el sol, las señoras ya llenaban sus canastos de tortillas olorosas y guisaban el arroz y el mole en grandes cazuelas de barro. Para esa fiesta ahorraban durante muchos meses, y ese día el pueblo olía a ajonjolí, a canela, a chocolate y a ramas de pino.

En el jardín del pueblo empezaron a juntarse las bandas de música, las cuadrillas de danzantes, las niñas de las pastorelas; y cuando llegaron los coheteros, empezó el convite. Marchaban bailando por las calles, seguidos por los curiosos. Así, la columna fue creciendo, haciéndose más ancha y más larga, como un gran río. Los perros ladraban de puro gusto desde las puertas de las casas.

A las once de la noche se prendió el castillo y todos vieron encandilados cómo los rehiletes lanzaban chorros de luces y se convertían después en peces de colores que más arriba volvían a ser rehiletes. Una cascada de luz cayó desde lo alto y la torre del castillo se desprendió girando a enorme velocidad: subió tan alto, tan alto, que sus luces desparramadas se confundieron con las peregrinas estrellas de diciembre.