Toño vivía en Guerrero, tierra salvaje, donde las nubes negras cubren de repente el paisaje y las lluvias feroces golpean la montaña.

Don Gregorio, su abuelo, era muy diferente. Era la persona más tierna que él conocía. Era más tierno que la hierba mecida por el viento y que las palomas que se arrullaban en el camino de tierra frente a su casa.

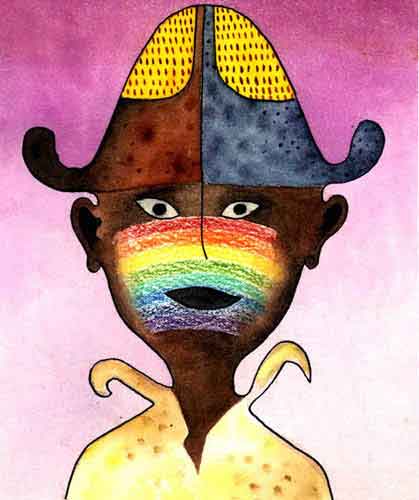

Don Gregorio hacía todas las máscaras del pueblo: retratos esmaltados y brillantes, diablos de ojos penetrantes, reyes, murciélagos o sapos, monstruos de ojos vacíos. Estas máscaras, nacidas en su interior más recóndito, se utilizaban para la danza de la cosecha.

Todos los días Toño y su abuelo se pasaban muchas horas en el taller trabajando las máscaras. Sólo usaban zompantle, porque es una madera seca y ligera.

—Una máscara no deber ser una carga —decía don Gregorio—. Debe ser parte de la cara; ligerita como un velo para que hasta los pies se sientan livianos y jubilosos cuando bailen celebrando el cambio de estación.

Un día, escuchando a su abuelo, Toño se quedó mirándole las manos. Eran unas manos maravillosas, morenas, bordadas de arrugas y gruesas venas.

No eran grandes, por extraño que parezca, sino largas y fuertes, de uñas anchas y planas, rematadas por lunas blancas.

—Tienes lunas en los dedos, ¡mira qué grandes y blancas!

—Sí —dijo el abuelo, y sus ojos oscuros chispearon con humor —. Tengo dedos de luna.

—¡Dedos de luna!, ¡dedos de luna! —Toño reía y bailaba sobre el aserrín con una máscara a medio terminar.

A veces, mientras trabajaban, don Gregorio contaba historias de las danzas. A Toño le gustaban los cuentos de danzantes que cantaban, saltaban y se movían al ritmo de la música, hasta que las máscaras parecían cobrar vida.

A veces, cuando se cansaban de trabajar, Toño tomaba del brazo a su abuelo y paseaban juntos bajo el sol.

Miraban a las mujeres haciendo tortillas, y oían el murmullo del río sobre las rocas y el parloteo de los guajolotes.

—Creo que la próxima máscara la voy a hacer de guajolote —decía el abuelo.

Un día, a la luz del atardecer, don Gregorio colgó lentamente una máscara en la pared, que relucía con el reflejo del sol poniente. Sus arrugas estaban talladas como gruesas venas. Su barba caía levemente. Era la cara de un anciano.

—Creo que ésta será la última máscara —dijo don Gregorio—. Ya estoy cansado.

—Entonces yo las haré —dijo Toño, como en broma—, y tú descansas.

—Está bien —respondió el abuelo, acercando al muchacho con su brazo y acariciándolo con sus dedos de luna.

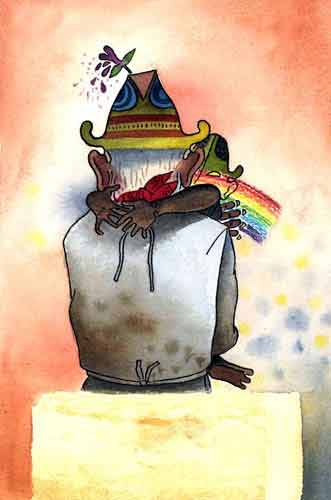

Toño sintió que su abuelo se parecía al zompantle, ligero y frágil, y le dio un fuerte abrazo.

—Cuando me vaya —dijo el anciano—, tú vas a hacer las máscaras.

—No, no te irás, abuelo —dijo Toño—. Te quedarás conmigo para enseñarme a tallar y a pintar, para decirme si mi trabajo es bueno.

—Pero no siempre —dijo el anciano con tranquilidad.

Una noche, días después, apareció en el cielo una media luna. Un tecolote cantaba al silencio. Y don Gregorio murió.

Toño no podía creer que su abuelo se hubiera ido. Sentía dentro de él una soledad que nunca antes había conocido. Don Gregorio siempre había estado allí, como el aire o las nubes del cielo.

Un día, sin saber por qué, Toño caminó con desgano hacia el taller, donde habían pasado tanto tiempo riendo y trabajando. El olor a pintura y madera lo saludó y las lágrimas llenaron sus ojos, aunque no se dio cuenta. Pensó en los dedos de luna, largos y delgados. ¡Cómo le hubiera gustado acariciarlos en ese momento, tocar esos dedos de luna!

Vio las máscaras de la pared. Miradas fijas, vacías, insolentes.

Las odió. Las odiaba a todas. Quería olvidarlo todo, olvidar las máscaras y el dolor de su corazón.

"¡Olvidar, olvidar, olvidar!" gritaba para sus adentros.

Y con golpes feroces arremetió contra las máscaras, enchuecando algunas y quebrando otras.

A través de sus lágrimas, la máscara del anciano lo miraba con malicia. Toño la tiró al suelo. La cara quedó herida, con la barba rota. Después todo quedó tranquilo, muy tranquilo, menos el latido de su propio corazón.

—Yo también lo quería —susurró alguien en el silencio.

Toño volteó lentamente. Era su madre.

—No te enojes, hijo —le dijo en voz baja.

—Es que... no lo puedo evitar —balbuceaba el muchacho—. No es justo. Teníamos tanto que hacer juntos. Me iba a enseñar...

—Nunca estamos preparados para perder lo que queremos —le interrumpió su mamá tiernamente—. ¿No fue una alegría tener un abuelo como el tuyo, un hombre cariñoso y tierno que hizo cosas bellas? ¿No fue un gusto aprender de él?, ¿ver el mundo a través de su bondad?

—No te enojes por lo que no puedes cambiar —dijo la madre—. Tu abuelo se ha ido, pero tenemos recuerdos de él. Mira las bellas máscaras que nos dejó.

Toño todavía no podía hablar. Levantó la máscara rota y la abrazó; entonces apreció su belleza y tranquilidad. Pensó en los dedos de luna trabajando la madera con paciencia y amor. Deseaba hacer algún día máscaras tan finas como las de su abuelo. Lo intentaría con toda su alma.

Pero era demasiado pronto para eso. Aún era tiempo de pensar, de recordar.

Toño volteó a ver a su madre, y le dio las gracias con la mirada.