XIV. LA INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN MÉXICO

LA REPÚBLICA MEXICANA cuenta con 10 760 kilómetros de línea de costa, de los cuales 7 939 corresponden al litoral e islas del Océano Pacífico y 2 821 al litoral e islas del Golfo de México y Mar Caribe. Su plataforma continental es de aproximadamente 500 000 kilómetros cuadrados, existiendo en ambas costas 1 562 500 hectáreas de lagunas litorales y esteros, de los que corresponden 892 000 hectáreas al Pacífico, 587 200 al Golfo de México y 83 300 al Mar Caribe.

Su zona económica exclusiva o mar patrimonial es de 200 millas naúticas a partir de la costa, lo que representa un total de 2.8 millones de kilómetros cuadrados de océano, teniendo México el derecho de explotar sus recursos naturales o de expedir permisos, si le conviene, para que otros países los aprovechen. Asimismo, cuenta con 6 500 kilómetros cuadrados de aguas continentales: ríos, lagos, represas, etcétera.

Esta extensión de las costas hace que los recursos no renovables como el petróleo y los bióticos como el camarón sean muy abundantes y que las posibilidades de su utilización en aspectos portuarios, de navegación, pesqueros, turísticos, industriales, etcétera, sean muy amplias.

En México, el conocimiento de los mares data desde las culturas azteca, maya y zapoteca, entre otras; las cuales muestran gran fidelidad en las representaciones animales y vegetales de sus códices, producto de numerosas y bien orientadas observaciones.

La existencia de un amplio vocabulario para designar especies animales, como el que se estableció para los moluscos, indica su competencia en este campo, en el cual también formaron las primeras colecciones de caracoles.

Otra demostración del conocimiento que tenían sobre los animales se expresa en las representaciones que, con motivos religiosos, hacían en sus pinturas y esculturas, y los relatos de Hernán Cortés y Bernal Díaz con respecto a la existencia de colecciones extensas de vegetales y animales en los palacios reales de Moctezuma, formando lo que se puede considerar el primer museo de historia natural, lo que hace evidente el interés y conocimiento que en biología tenían los antiguos mexicanos.

El estudio de la ecología y la etología de los animales permitió perfeccionar las técnicas de caza, aprovechar diversos insectos en la alimentación y domesticar ciertas especies como el guajolote, el perro y la chachalaca, entre otras.

Los conocimientos sobre los organismos marinos y lacustres hicieron posible la realización de una pesca productiva, como en el caso del íztacmichin o pescado blanco aprovechado por los aztecas, los cuales llegaron a cultivar también el alga espirulina.

Los españoles señalan en sus relatos que en la zona de Chiametla y Culiacán encontraron los territorios bien cultivados, así como las pesquerías muy organizadas, las cuales realizaban su pesca a gran escala en el mar y en numerosos ríos.

También asombra el descubrir que las construcciones que dejaron los mayas en el litoral del Caribe mexicano representaban un sistema de señalamiento para poder realizar, de manera segura, la navegación en estas aguas, lo que indica el conocimiento que deben haber tenido sobre corrientes, vientos, oleaje, mareas y otros fenómenos físicos del mar.

Esta primera etapa había alcanzado altos niveles y estaba en pleno desarrollo, aunque es imposible estimar hasta dónde hubiera podido llegar; sin embargo, la conquista interrumpió todo este movimiento cultural.

Durante los tres siglos de la Colonia, la ciencia y la cultura fueron desarrollándose en el país hasta alcanzar algunos logros como la función de la Real y Pontificia Universidad (1551-1553) y empiezan a destacar los primeros científicos como José Antonio Alzate (1733-1799), considerado el padre de la ciencia mexicana, quien desarrolló sus trabajos buscando el beneficio del hombre.

Después de consumada la Independencia, permanecieron tres instituciones virreinales de importancia: la Universidad, el Colegio o Palacio de Minería, y el Jardín Botánico; se crearon las tres primeras sociedades científicas: la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en 1833, decana de las mexicanas y posiblemente de América Latina; la Academia Nacional de Medicina, en 1864, y la Sociedad Mexicana de Historia Natural, en 1868, que desde el principio publicó su revista La Naturaleza.

Durante la primera etapa de la Independencia se inicia una serie de proyectos para el mejor aprovechamiento de las especies marinas y para incrementar la piscicultura. En 1861 se establece la Secretaría de Fomento, en la cual empiezan de manera formal las investigaciones marinas y, en 1871, se publican los Lineamientos relativos a la producción y protección de las especies, y a la regulación de las pesquerías.

Dentro de la Secretaría de Fomento se funda la Oficina de Piscicultura con el objeto de impulsar esta actividad así, en 1884, Esteban Cházari publica, como una edición de la Secretaría, el Libro Piscicultura de agua dulce.

En 1915 se creó la Dirección de Estudios Biológicos, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, integrada por: el Instituto de Biología General y Médica, Museo Nacional de Historia Natural, Departamento de Exploración de Flora y Fauna, Jardín Botánico y Parque Zoológico de Chapultepec, y por la Estación de Biología Marina del Golfo.

En 1923 se organizó la Comisión Mixta de Biología Marina para abordar el estudio de varios problemas de las costas de México, como "la fijación de épocas de veda adecuadas para la explotación de bancos ostrícolas y de peces de importancia comercial". Con esto se inicia la participación directa del Estado en las tareas de investigación sobre recursos pesqueros. En 1926, la Comisión se dividió en dos, una que abarca la región del Golfo y otra para la del Pacífico, con el objeto de "establecer puntos adecuados, centros permanentes de estudios hidrobiológicos".

Como consecuencia de lo anterior se creó en el puerto de Veracruz la Estación de Biología Marina del Golfo, primero en un modesto local que prestó la Escuela Preparatoria y después en un "amplio y conveniente" en el edificio de faros, en donde no sólo se inician las investigaciones sino también se forman las colecciones con las que se establece un pequeño museo de especies marinas. Como resultado de los trabajos del personal de la Estación se publicó, en 1929, un artículo en las Memorias de la Sociedad Antonio Alzate sobre "La pesca en el Golfo de México" y en 1935, otro sobre "Los peces comerciales de México".

La Dirección de Pesquerías, a la que se concedieron funciones para regular, fomentar y desarrollar la actividad pesquera, estableció las normas para aprovechar y conservar los recursos marinos nacionales, determinando una serie de acciones que tenían como base la investigación, y se emprendió la "planificación científica del territorio nacional, perfeccionando, especialmente, las cartas hidrográficas". También dio inicio al fomento de la pesca deportiva.

En 1934 se crea el Departamento Forestal de Caza y Pesca, en lugar de la Dirección de Pesquerías; así como los Institutos de Enseñanza Superior Forestal y de la Caza y Pesca y el de Investigación Forestal de Caza y Pesca.

En 1939 se establece el Departamento de Marina Nacional y pasan las actividades correspondientes del Departamento Forestal de Caza y Pesca a la recién formada Dirección General de Pesca e Industrias Conexas. Posteriormente, en 1940, el Departamento de Marina se transforma en Secretaría de Marina, a la cual sigue perteneciendo la Dirección de Pesca, que inicia una estadística pesquera para "desempeñar con criterios técnicos las tareas de conservación, desarrollo, organización, fomento, protección, vigilancia y control de la fauna y flora marítima, fluvial y lacustre".

Anteriormente, en 1910, se reorganizó la Universidad Nacional al reunir las escuelas profesionales que ya existían en la ciudad con la Escuela Nacional Preparatoria, promulgándose su Ley Constitutiva el 26 de mayo de1910.

Como una de las instituciones que pasó a formar parte de ella se encontraba la Escuela Nacional de Altos Estudios, cuyo propósito fue el de impartir cursos sobre temas avanzados, principalmente en humanidades, reuniendo, además, a un grupo de personas interesadas en el estudio de las ciencias.

En 1925 la Escuela de Altos Estudios se transformó en la Facultad de Filosofía y Letras, iniciándose con esto, de una manera formal, los estudios de grado de la Universidad.

En 1929 la Universidad Nacional se convirtió en Autónoma y ese mismo año se funda el Instituto de Biología, al que se incorporó toda la obra que se venía realizando desde 1888.

Más tarde, en 1930, la Escuela de Filosofía y Letras creó un departamento llamado Sección de Ciencias, organizándose los estudios para obtener grados académicos de Maestro y Doctor en Ciencias Exactas, en Ciencias Físicas y en Ciencias Biológicas, la cual se transformó, en 1939, en la Facultad de Ciencias, estableciéndose la carrera de Biología.

En 1935 fue creado el Instituto Politécnico Nacional, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, incorporándose en 1937 la Escuela de Bacteriología, Parasitología y Fermentaciones, la cual se transformó en 1938 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, apareciendo la segunda carrera de Biología.

Desde el principio, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, al nombrar maestros de planta que pudieran realizar docencia e investigación al mismo tiempo, propició que en 1938 apareciera la publicación Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde aparecen trabajos sobre el mar y sus recursos.

En las instituciones gubernamentales relacionadas con el estudio y administración de los recursos marinos se empezaron a incorporar biólogos egresados de la Facultad de Ciencias y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, intensificándose las investigaciones y así, en 1942 se forma la Misión Mixta Pesquera México-Americana, con el objeto de realizar investigación sobre el camarón en el Océano Pacífico, con sede en Guaymas, Sonora.

Esta misión se transforma, dos años después, en el Instituto de Pesca del Pacífico en el puerto de Guaymas, contando con una pequeña embarcación llamada Antonio G. García.

En 1955 la Secretaría de Marina funda, a través de su Dirección General de Pesca, la Estación de Biología Marina en el puerto de Mazatlán y, en 1957, se establece en el puerto de Veracruz la Estación de Biología Marina, en la que se desarrolla investigación y docencia, con la carrera de Técnico Pesquero, que después se transformó en el Instituto Tecnológico de Pesca de Veracruz.

La Universidad Nacional Autónoma de México continúa su desarrollo y en 1939, principalmente en el Instituto de Biología, se inicia la investigación marina con trabajos de tipo biológico; a partir del año de 1955, como una consecuencia del Congreso Geológico Internacional y del Año Geofísico Internacional, se incrementan los trabajos de investigación marina en los Institutos de Geología y Geofísica, desarrollándose la oceanografía geológica y la oceanografía física.

Estos esfuerzos establecieron las bases para el desarrollo de las ciencias del mar en la UNAM y, por consiguiente, en el país. Por esta razón, en 1973 se funda el Centro de Ciencias del Mar y Limnología, al cual se incorporan los recursos humanos y materiales dedicados a la investigación marina de las distintas dependencias universitarias. Para ese entonces, en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias se crean la maestría y el doctorado en biología marina.

En el año de 1975, la Universidad organizó la Unidad Académica de los Ciclos Profesionales y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades, ofreciendo la especialización, la maestría y el doctorado en ciencias del mar, con cuatro orientaciones: oceanografía física, oceanografía química, oceanografía geológica y oceanografía biológica y pesquera.

El Centro se transforma en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en 1981, y cuenta actualmente con más de cien investigadores. Dispone de instalaciones en Ciudad Universitaria, D.F.; en la Estación Mazatlán de Mazatlán, Sinaloa; en la Estación El Carmen en Ciudad del Carmen, Campeche, y en la Estación Puerto Morelos en Quintana Roo.

Además, el Instituto tiene los barcos oceanográficos: B/O El Puma, con base en Mazatlán, Sinaloa, y el B/O Justo Sierra, con base en Tuxpan, Veracruz, ambos de 50 metros de eslora y un radio de acción de 9 000 millas náuticas; sus laboratorios son confortables y funcionales. Los barcos cuentan con equipo científico y de navegación modernos como los instrumentos de registro de cómputo, las ecosondas y el sonar; las sondas de salinidad, temperatura, oxígeno y profundidad (CTD), que registran con precisión estos parámetros hasta 2 000 metros de profundidad; fotómetros submarinos; analizadores químicos; redes para la captura de organismos, y navegador por satélite, entre otros.

Además del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, se hace investigación de estas disciplinas en los Institutos de Biología, de Geología, de Geografía, de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, de Geofísica, de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, y en el Centro de Instrumentos.

La publicación de los trabajos de investigación que se han realizado en la UNAM se hace en las revistas de los institutos como: Anales del Instituto de Ciencias del Mar, Publicaciones Especiales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Tablas de predicción de mareas para los puertos del Océano Pacifico, del Golfo de México y el Caribe mexicano, entre otras.

En el Instituto Politécnico Nacional se inauguró en 1959 la Unidad Profesional de Zacatenco, que en 1961 crea el Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados (CINVESTAV), en el cual se realiza la investigación científica y tecnológica y se imparten las maestrías y doctorados en ciencias. En 1961 la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas establece sus estudios de grado, con los de maestría y doctorado en ciencias biológicas, donde se incluyen temas marinos. Actualmente en esta institución se realizan investigaciones interdisciplinarias sobre el mar.

El IPN, en 1978, funda el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) en La Paz, B.C.S., en donde ofrece las maestrías en ciencias marinas y ciencias pesqueras. Hoy día cuenta con instalaciones adecuadas en la Playa del Conchalito, además de un barco de ferrocemento, el Juan de Dios Bátiz.

Actualmente, en el Instituto Politécnico Nacional, además de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del CICIMAR y del CINVESTAV, se realizan actividades marinas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.

En el campo de la enseñanza de la biología fue hasta 1952 cuando se realizó el primer esfuerzo para fundar la carrera en la provincia, y en la ciudad de Monterrey se crea el Instituto de Investigaciones Científicas y, posteriormente, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, iniciándose la licenciatura en el mismo año y la maestría en 1977.

Posteriormente se han incrementado las carreras de biología, así como maestrías y doctorados tanto en el Distrito Federal como en diferentes estados; en la actualidad existen 32 licenciaturas, 11 maestrías y 5 doctorados en biología.

En cuanto a la formación de profesionales a nivel licenciatura para el estudio del mar, en 1960 se crea la Escuela Superior de Ciencias Marinas en la Universidad Autónoma de Baja California, con la carrera de oceanólogo, que ha tenido buenos resultados y que en la actualidad ha alcanzado un magnífico nivel, dando origen al Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Ambos se encuentran en el puerto de Ensenada, B.C.N.

En 1966 se organiza una estación de investigación marina en Puerto Peñasco, Sonora, dependiente del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Sonora; en el mismo año se funda la Unidad Guaymas, dependiente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con la Escuela de Ciencias Marítimas y Tecnología de Alimentos.

En 1970 se funda en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la carrera de biología pesquera.

En 1971 la Universidad de Guerrero crea la Escuela Superior de Ecología Marina en el puerto de Acapulco. En ese mismo año, la Universidad Autónoma de Nayarit establece, en el puerto de San Blas, la carrera de ingeniería pesquera que en la actualidad ha logrado llegar a producir su propio presupuesto, gracias a las actividades de su personal académico y de sus alumnos; esta escuela cuenta con dos barcos pesqueros muy modernos, el Matanchén y el Chipano.

En 1972 se establece la Dirección General de Educación Tecnológica Pesquera dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que en 1973 se transforma en Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar y atiende el nivel medio con 32 escuelas técnicas pesqueras; el nivel medio superior con 24 centros de Estudios tecnológicos, y el nivel superior con dos institutos. En septiembre de 1984 se iniciaron los cursos de la maestría en ingeniería pesquera en Mazatlán. La Dirección cuenta con 37 embarcaciones para la docencia y la investigación.

En 1973 se crea en Ensenada, Baja California, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en el que se realiza investigación en oceanografía, geofísica y física aplicada; se imparte desde ese año la maestría en oceanografía física y a partir de 1980 la de ecología marina.

También en 1973 se funda la Universidad Autónoma Metropolitana, que en su Plantel Iztapalapa inicia la especialidad de hidrobiología y en el Plantel Xochimilco actualmente cuenta con programas relacionados con las ciencias del mar, principalmente en pesquerías.

En la Universidad de Tamaulipas se tienen desde 1974 las carreras de licenciado en administración agropecuaria y pesquera, así como la maestría en ingeniería portuaria. En la Universidad Veracruzana se ofrece la carrera de ingeniería naval.

En 1975 la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, crea el Área de Ciencias del Mar con tres carreras: biología marina, ingeniería en pesquerías y geología marina. En ese mismo año, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, se establece en ese lugar el Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur (CIB), que tiene programas de investigación relacionados con el mar.

La Universidad de Colima funda la Escuela Superior de Ciencias Marinas en Manzanillo, que inicia sus actividades en 1981, y ofrece cuatro carreras profesionales: oceanografía física, oceanografía química, ingeniería oceánica y administración de recursos marinos, y funciona en estrecha colaboración con el Instituto de Manzanillo, de la Secretaría de Marina.

Durante este periodo en el que las instituciones de investigación científica y educación superior se fueron desarrollando y, por lo tanto, lo hicieron los estudios sobre las ciencias del mar, las secretarías de Estado vinculadas con la investigación y aprovechamiento de los recursos oceánicos sufrieron importantes transformaciones.

Se organizó la Secretaria de Industria y Comercio en lugar de la Secretaria de Economía, pasando a ella la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas, y creándose también la Comisión Nacional Consultiva de Pesca.

La Dirección General de Pesca funda en 1962 el Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas Pesqueras, en donde se impulsan las investigaciones pesqueras, tratando no sólo de abarcar la parte biológica sino también la tecnológica y la socioeconómica. La Dirección, con el apoyo de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, establece, en 1969, un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el cual se firmó el 3 de octubre de 1969 y duró hasta 1982.

La investigación pesquera se inicia utilizando un barco que la Secretaría de Marina acondicionó para ello, el AItair; después, la Secretaría de Industria y Comercio empleó dos barcos, el Yolanda y el Graciela, y cuatro guardapescas que, además de la vigilancia, apoyaron el trabajo de los biólogos. Posteriormente a la firma del programa con la FAO, llegó a principios de 1970 el barco Antonio AIzate de 23.74 metros de eslora; a fines de ese año, el Alejandro de Humboldt con 42.55 metros, y en 1979, el Onjuku, de 36.9 metros. También en esa época se usaron los barcos Tecnológico y Bios de la Escuela de Veracruz. En estos barcos, además de la investigación pesquera, se realizaron trabajos de oceanografía.

En 1970 la Secretaría de Industria y Comercio crea la Subsecretaría de Pesca, cambiando el nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas Pesqueras por el de Instituto Nacional de Pesca. Posteriormente se crea el Departamento de Pesca, en donde recibió mayor impulso la investigación pesquera. En enero de 1982 éste se transforma en Secretaría de Pesca y, el 6 de febrero de 1984, el Instituto Nacional de la Pesca fue considerado como un organismo desconcentrado. Para dar a conocer las investigaciones realizadas en el Instituto, publicó la revista Ciencia Pesquera, apareciendo su primer volumen en julio de 1981.

Todo el esfuerzo en investigación pesquera se ha dado a conocer en diferentes revistas, y en el trabajo La pesca en México: análisis de la producción bibliográfica, publicado en 1980, que incluye 4 379 fichas bibliográficas; se hace una recopilación de esta obra.

En la Secretaría de Marina las actividades de investigación y de docencia sobre el mar tomaron el mayor impulso, junto con la importante labor de vigilar la soberanía del mar territorial y la zona exclusiva de México.

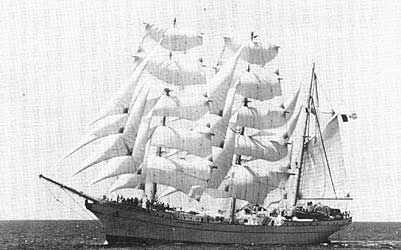

La Dirección de Educación Naval se encarga de formar a los jefes y oficiales

destinados a los mandos navales, que reciben el título de Licenciado en Ciencias

Navales. Esta dirección cuenta con el Barco/Escuela Cuauhtémoc, de 90.5

metros de eslora, con capacidad para 90 estudiantes y 133 tripulantes.

Figura 31. Barco escuela Cuauhtémoc.

Las investigaciones oceanográficas dependen de la Dirección General de Oceanografía, que se encarga de realizar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables; hacer las cartas marítimas; coordinar la investigación oceanográfica; integrar el inventario de los recursos marinos en México, y colaborar en la preservación de estos recursos.

Dependen de esta Dirección General las de Hidrografía, Prevención de la Contaminación Marina, Investigación Oceanográfica y el Instituto Oceanográfico de Manzanillo. Además, cuenta con seis estaciones de investigación en los siguientes puestos: Ensenada, Baja California; Topolobampo, Sinaloa; Salina Cruz, Oaxaca; Tampico, Tamaulipas; Veracruz, Veracruz, y Campeche, Campeche.

Para la investigación oceanográfica, la Secretaria de Marina destinó el barco Virgilio Uribe y después se acondicionaron el Dragaminas 20, que opera en el Golfo de México y el Mar Caribe con 56 metros de eslora, el Mariano Matamoros, con base en el Océano Pacífico, de 68 metros, y el nuevo Altair, de 60 metros, y que empezó a operar en 1985 en el Golfo de México y Mar Caribe. Estos barcos han sido de gran utilidad para las investigaciones y, sobre todo, para la formación de recursos humanos.

Otras Secretarías de Estado que realizan algunas actividades relacionadas con las ciencias del mar son: Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Programación y Presupuesto; Relaciones Exteriores, y Turismo.

Además, se han creado otros organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, y Productos Pesqueros Mexicanos, entre otros; así como algunas compañías privadas que llevan a cabo estudios y ofrecen asesorías.

El Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, que se fundó en 1971, estableció en 1973 el Programa Nacional Indicativo para el Aprovechamiento de los Recursos Marinos, con los objetivos de estudiar de manera sistemática la problemática del mar, sus usos y recursos; fomentar el desenvolvimiento de las ciencias del mar; establecer la debida coordinación de los esfuerzos de las instituciones nacionales, y proponer las acciones para optimizar los aspectos de cooperación internacional, entre otros.

Como principal actividad realizada por este programa se puede destacar el Plan Nacional para crear una Infraestructura en Ciencias y Tecnología del Mar, que fue un proyecto conjunto entre el Gobierno de México, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con la participación de varias instituciones nacionales, y que permitió formar personal de alto nivel académico.

Los programas desarrollados por las instituciones nacionales han establecido una serie de apoyos logísticos y de infraestructura para la investigación científica y tecnológica del mar, siendo algunos de éstos: datos oceanográficos; comunicación costanera; pronóstico meteorológico; predicción de corrientes; oleaje y mareas; portulanos; cartas hidrográficas; cartas náuticas; cartas pesqueras; vigilancia de la contaminación, etcétera.

Los resultados obtenidos en la investigación en ciencias del mar han permitido realizar los Congresos Nacionales de Oceanografía. Estas reuniones se iniciaron con el Primer Congreso Nacional de Oceanografía, en Chilpancingo, Guerrero, en el año de 1963; el Segundo se realizó en Ensenada en 1965, y en él se propuso la creación del Comité Nacional de Oceanografía con fines de coordinación; el Tercero, en la ciudad de Campeche, en 1967; el Cuarto, en 1969, en el Distrito Federal; el Quinto, en Guaymas, Sonora, en 1974, y el Sexto, en Ensenada, Baja California, en 1978.

Como la idea de coordinar esfuerzos era muy necesaria en el país, se creó la Comisión Intersecretarial de Investigación Oceanográfica (CIIO) en 1978.

En el Cuarto Congreso se propuso formar una Sociedad Nacional de Oceanografía;

y no fue sino hasta 1984 que, como consecuencia de la Reunión de Resultados

de Actividades Oceanográficas a Nivel Nacional organizada por el (CIIO),

se logró esta acción y se constituyó la Asociación Mexicana de Oceanografía

y Limnología, A.C.

En el ámbito internacional, relacionado con las ciencias del mar, se ha participado en la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO; en el Comité Asesor del Director de la FAO en investigaciones Marinas (ACMRRF); y en la Coordinación Internacional para Pesquerías en las Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones Adyacentes (CICAR), entre otras actividades.

El porvenir de la investigación sobre el océano en el país es muy prometedor

y debe estimular a las generaciones jóvenes a trabajar para conocer sus recursos

y así poderlos explotar, en forma racional, en beneficio de la mayoría de los

mexicanos.