|

HUMBOLDT EN LA CONCIENCIA MEXICANA

1.- El incitador de la Independencia Como es bien sabido en el año de 1811 aparecía en París, en francés, el famoso Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, dedicado a S. M. don Carlos IV, rey de España, en el que su autor, el barón Alejandro de Humboldt, presentaba al asombrado público lector de Europa un estudio crítico de su viaje y de sus observaciones por el territorio novohispano (1803-1804). En tal obra se concentraban y organizaban los estudios del propio autor, y sobre todo se resumían magistralmente los datos suministrados por los sabios del virreinato así como las cifras y estadísticas proporcionadas por los archivos y dependencias administrativas virreinales. En 1807, asimismo en París y en lengua francesa, había publicado Humboldt el Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente; en 1810, el mero año del grito de independencia de México, había aparecido el Atlas pintoresco del viaje (vistas de las cordilleras y de los monumentos de los pueblos indígenas de la América); al año siguiente causaba sensación cartográfica evidente el Atlas geográfico y físico del reino de la Nueva España (1811) y por último en 1814 se desplegaba ante la mente ilustrada de Europa el Atlas geográfico y físico del Nuevo Continente. Todas estas publicaciones redescubrían a Hispanoamérica a la mirada científica imperial y mercantil de Europa y, por supuesto, redescubrían a nuestro México recién independizado, especialmente el famoso Ensayo político. Las primeras reflexiones mexicanas sobre la obra de Humboldt presentan naturalmente un matiz favorable; la revelación humboldtiana contribuye a afirmar el autoconocimiento y por consiguiente enraiza la incipiente conciencia nacional e incluso contribuye a la formación de un clima espiritual y político de orgulloso criollismo mexicano, que se finca en buena parte en las imaginadas riquezas reales y potenciales puestas de manifiesto por el ilustre viajero alemán. El Ensayo político contribuía a fincar las esperanzas nacionales políticas, económicas y culturales de un México ya redimido y de futuro glorioso. Pero antes bien que estudios críticos en torno a la obra del barón, lo que se hace en México durante la primera mitad del siglo XIX es cantar alabanzas y recrearse en la potencialidad descrita, la cual, gracias a la libertad alcanzada, iba a ser posible actualizar y beneficiar políticamente. El Ensayo político se convierte así en un inexhausto filón de posibilidades, y los políticos y los arbitristas, los comentaristas e historiadores, así oficiales como oficiosos, tanto si liberales como si conservadores, utilizan en su turno los materiales de la obra para justificarlo todo y para fundamentar sus esquemas y actividades de cualquier orden. Por esta razón se puede decir que el Ensayo, aunque cronológicamente no pudo servir a la insurgencia mexicana, sí pudo perfectamente orientar la Independencia y encaminar los primeros pasos del México imperial y después del republicano. Para los hombres que hicieron y consolidaron la Independencia no cabe la menor duda que la descripción de la situación social, política, económica y espiritual de la Nueva España a principios del siglo XIX, tal y como se presenta y analiza en el Ensayo político, les sirvió para rechazar o justificar la obra de España, y en consecuencia para dirigir la flamante nave del nuevo Estado por los rumbos juzgados más certeros. Al igual que Humboldt no se recata en agradecer públicamente a los sabios y autoridades del virreinato los informes y materiales valiosos recibidos, así también los hombres públicos mexicanos aprovechan cualquier ocasión que se les presenta para manifestar la deuda de gratitud contraída con el sapiente barón. Alamán, Mora, Zavala y el padre Mier, para no citar sino a estos cuatro más representativos, admiten cuánto debieron ellos mismos al Ensayo, sobre el cual levantaron el edificio respectivo de sus propias opiniones y actuaciones. Nuestro historiador Carlos Pereyra es bien claro al respecto:

Pereyra no sólo reconoce el valor sugerente de la obra de Humboldt para los hombres de la Independencia, sino que la considera como el eje inspirador de toda la historia moderna de México. Aún está por hacerse un balance serio por medio del cual se establezca la relación político-económica inmediata entre el México del siglo XVIII y las realizaciones del México independiente durante la primera mitad del siglo XIX. Falta, por lo mismo, como asienta también Sánchez Sarto, obtener el cuadro completo geográfico-económico de México en el siglo XVIII, para descender luego fácilmente "a las repercusiones de la obra del barón en las ideas de Mora, Alamán, Zavala y Mier, y aun ulteriores planes de resurgimiento".2 Sánchez Sarto, está, como puede comprobarse, dentro de la línea reivindicativa marcada por Pereyra y nos añade tan sólo un esbozo del probable método comparativo a seguir. Para Rayfred L. Stevens la susodicha influencia le parece imposible, porque como el Ensayo político apareció en francés (1811), "eran pocos los habitantes de la América española que pudieron leer el Ensayo hasta que se publicara la traducción española en 1822, cuando ya estaba casi consumada la Independencia".3 Por supuesto Stevens confunde aquí la insurgencia con la Independencia y no ha sabido, por tanto, marcar el fino matiz distintivo que separa política e ideológicamente los dos momentos y a sus hombres representativos; una necesaria operación de deslinde efectuada por nuestro historiador contemporáneo Arturo Arnáiz y Freg. Además el juicio de Stevens-Middleton resulta un tanto ingenuo puesto que bastaría para acusar la posible influencia del Ensayo con demostrar que los políticos directivos, esos "pocos habitantes", sabían bien su francés, lo cual está por otra parte más que archiprobado. El historiador Lucas Alamán, político militante de su tiempo, que por supuesto sabía perfectamente su francés, reconoce en diversos lugares de su Historia la inspiración humboldtiana; pero como un análisis de esta clase, que respondería a la directriz Pereyra-Sánchez Sarto, no es fácil ni además adecuado para utilizarlo aquí, preferimos mejor estampar como muestra una carta del propio ministro Alamán dirigida a Humboldt, en la que manifiesta sin ambages su deuda y la de México:

Zavala, siendo gobernador del Estado de México, llevó su reconocimiento hasta el punto de obtener un decreto del congreso local (29-IX-1827) por el que se proclama a Humboldt y a su compañero Bonpland ciudadanos del Estado en gracia de la deuda científica contraída con los dos sabios. S. A. S. don Antonio López de Santa Anna, cuando ya su dictadura oprobiosa se tambaleaba ante los embates del plan y revolución de Ayutla, buscando consolidar su prestigio en el exterior no se le ocurrió nada mejor que otorgar al ilustre barón la "Gran Cruz" de la una vez más resucitada y desprestigiada "Orden Nacional de Guadalupe", que Humboldt, cortés y pacientemente acepta y agradece (22-XII-1854), convirtiéndolo así, como podría haber dicho el padre Mier, de haber vivido para entonces, en un acreditado huehuenche. El oportunismo de Santa Anna resultaba innoble y (según nos parece) para disimular esta afrenta el presidente Comonfort promulgó el decreto del 14 de septiembre de 1857, fecha significativa, por el que se honraba a Humboldt al proyectar la fundación de una ciudad que llevaría su noble nombre. Ni qué decir tiene que los tiempos no estaban para tales fundaciones pacíficas y honoríficas, y la ciudad nunca fue establecida "en la sierra que divide las llanuras del mar Pacífico, de las del Atlántico", como reza en el artículo primero del decreto de Comonfort.* Como dijimos, la obra de Humboldt relativa a México tuvo el valor de una insólita y asombrosa revelación. Contrariamente al malhadado C. de Pauw, otro germano, esta vez sabio y generoso, mostraba las excelencias de América y la madurez de su flora, de su fauna, de su tierra y de sus habitantes. "Otro alemán -escribe Zea-, el barón Guillermo (sic) de Humboldt, viene, por el contrario, a mostrar a los americanos el valor de su naturaleza y cultura, influyendo grandemente en la tarea que éstos inician para conocerse mejor, para mostrar al mundo, y concretamente a España, su capacidad para manejarse solos, para la independencia. En las numerosas expediciones botánicas y en los estudios históricos y culturales que realizan los hispanoamericanos poco antes de iniciar la lucha por su independencia política de España, el naturalista alemán está siempre presente con sus ideas."5 Este testimonio contemporáneo está, pues, en la dirección misma iniciada modernamente por Pereyra; pero al fin de cuentas esta orientación mexicanista se remonta incluso hasta la época colonial y por consiguiente incluye a los propios novohispanos que convivieron con Humboldt en 1803. Con motivo de la visita que hizo Humboldt al Tribunal de Minería, la Gaceta de México (11-XI-1803) se hacía lenguas ponderando la intervención del ilustre sabio viajero en los exámenes de los alumnos del Real Seminario Metálico, como entonces se decía, lo que sirvió de motivo para que el canónigo doctor don José Mariano Beristáin interviniese patrióticamente y presentase como modelo a seguir por los alumnos la vida activa y dedicada del propio estudioso barón:

Pero el discurso de Beristáin fue todavía más expresivo de lo que registra la Gaceta: "Un joven -se lee en el manuscrito que conservara el profesor de Minería don Manuel Tejeda-, que en Quito ha escalado la famosa montaña del Chimborazo a una altura a la que no llegaron La Condamine, Bouguet ni don Jorge Juan; un joven que ha examinado nuestro Jorullo y la laguna de Toluca, y que en menos de un año se ha instruído de cuanto raro y precioso contienen nuestras minas; un joven por último (y hablo como ministro de la religión pura), cuyas costumbres austeras desmienten la corrupción del depravado siglo en que vivimos. Este joven, pues, ha sido testigo de vuestro lucimiento, jóvenes colegiales; le habéis llenado la expectación, que es el mayor elogio que puedo haceros, y vuelve a Europa convencido de que hay en México un establecimiento para la instrucción de los mexicanos en las ciencias útiles."* Beristáin terminó agradeciendo la presencia del barón y pidiéndole licencia para hacer un retrato de su persona y colocarlo en una de las salas o gabinetes del colegio.* El acto que nos relata la Gaceta fue sin duda exclusivamente docente, inofensivo; pero el despliegue de aquella vida, la del barón, consagrada toda ella a la búsqueda de la verdad de la ciencia, hubo de impresionar sin duda vivamente a aquellos seminaristas, y alguna relación habría de hallarse entre aquellas visitas de Humboldt al seminario y la transformación del mismo, poco tiempo después, en un auténtico semillero de audaces jóvenes insurgentes, (Jiménez, Valencia, Dávalos); con lo que no queremos insinuar que el mancebo Humboldt se dedicase allí a conspirar, sino que su ejemplo era el más real y excelso que podía presentarse de renuncia a todo con vista a un solo objetivo, a la par que ideal real.

2. El ensayo como vademécum de viajeros El Ensayo político desplegó ante los ojos inquisitivos de Europa y de Norteamérica toda una serie de atrayentes y fáciles cuadros inversionistas. Con la publicación del susodicho Ensayo se cumplía por fin el antañón y anheladísimo sueño de penetración y conocimiento que desde el propio día del Descubrimiento había atraído hacia la América española la aquilina mirada de la Europa moderna. El florón más rico de las Indias Occidentales, la Nueva España (México), quedaba abierto al comercio intelectual y mercurial. Habiendo alcanzado México su independencia en 1821, a partir de ese mismo año comenzó la nueva nación a abrirse al trato y a las relaciones internacionales, y por tal motivo comenzó a desfilar por los dos puertos principales de su costa atlántica (Tampico y Veracruz) un rosario ininterrumpido de viajeros extranjeros, cuyo vademécum peregrino excitante e incitante no era otro sino el consabido Ensayo: la Biblia de todas las aspiraciones viandantes de aquel tiempo. Ingleses, alemanes, franceses, italianos, etcétera, inician la toma de contacto con México a partir de la consumación de la Independencia, y sin exceptuar uno se traen muy leído y releído y anotado su Humboldt, con el que se las prometen muy felices así ellos como las compañías que representan. Como se sabe Humboldt vivió hasta el 6 de mayo de 1859 y repartió la mayor y mejor parte de su tiempo entre París y Berlín. A la Oramienburgerstrasse y sobre todo al cuarto piso de la casa número 26, sita en el muelle de la Escuela (Napoleón), acudían los viajeros para hablar con Humboldt y para procurarse, si podían, una buena carta de recomendación con la que abrirse las puertas de México, como le sucedió a Becher, el primer inspector de la "Unión Minera Germanomexicana", una compañía en la que el propio rey de Prusia (Federico Guillermo III) era uno de los más fuertes accionistas, lo que explica la carta de presentación dirigida al propio don Lucas Alamán.6 Entre los "seguidores" de Humboldt, Guillermo Pferdekamp7 coloca justamente en primer término a C. G. Koppe con sus dos obras sobre México, en las cuales se percibe fácilmente la inspiración humboldtiana.8 Tras de éste habría que poner a J. Burkarts, a C. B. Heller, a E. Mülhlenpfordt, a Sartorius y a cien más, pues que todos ellos acusan la influencia de Humboldt. De acuerdo con lo que escribe el barón Rudt von Collenberg, ministro de Alemania en el México de 1936, la obra de Humboldt fue una chispa que "encendió una llama tan grandiosa, que de pronto todo el mundo en Alemania se ocupó de México". Humboldt deshacía el absurdo prejuicio que envolvía a las naciones ibéricas, y su brazo protector, prosigue el embajador, se extendía también sobre las primeras relaciones comerciales entre México y Alemania: "Con cartas de recomendación de Humboldt, los comerciantes alemanes lograron que se les abriesen las puertas de México." Humboldt inauguró, por consiguiente, la etapa del interés alemán (científico, minero y mercantil, según se ha visto) por México.

La obra de Humboldt provocaba, por tanto, inversiones y nuevos libros. Pero lo que dice el barón de Collenberg de sus compatriotas puede hacerse también cómodamente extensivo, según se sabe, a todos los viajeros de aquel tiempo, particularmente a los ingleses. Las inversiones mineras movieron el ansia aventurera de los viajeros anglosajones, y dieron pie asimismo a una larga serie de curiosos diarios e impresiones viajeras. La única novedad notable en esta literatura viandante de lengua inglesa es que ella no es sólo británica sino también norteamericana. En Londres el Ensayo político se puso de moda entre los banqueros y negociantes de la City; según Pereyra era el "oráculo financiero que tenía su trípode en la bolsa de Londres".10 El capitalismo inglés, bajo la fe del Political Essay of the Kingdom of New Spain y tal vez sin tomarse el trabajo de leerlo envió a México tres millones de libras esterlinas sólo para la explotación minera. Y las compañías interesadas en aquellos negocios imprimían un tomo de Selections on Mexico de las obras del barón de Humboldt, a quien se ofreció la dirección general de las negociaciones inglesas, lo que por buenas razones "él no aceptó". Humboldt, como escribe Sánchez Sarto, "se indignaba contra ese pueblo que le trataba como un comerciante de paños y le ofrecía la dirección de unas abominables empresas para la explotación mercantil de aquellas tierras".11 Sin embargo, hoy sabemos, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por el historiador José Miranda,12 "que el autor del Ensayo no tuvo reparo en respaldar a unos 'enganchadores' poco escrupulosos en procurarse inversionistas". La "indignación", hay, por tanto, que ponerla en duda a la luz que nos proporciona Miranda, quien pese a todo justificará a Humboldt presentando su intervención como un acto de buena fe con el cual creía el barón "que prestaba un gran servicio a los capitalistas ingleses y al pueblo mexicano". Los móviles de los viajeros norteamericanos, los Poincetts, Conders, Forbers, Guillians, Thompsons, Mayers, etcétera, son menos financieros naturalmente; su interés, amén del mercantil, es histórico, político y estratégico. Los trabajos históricos, arqueológicos, estadísticos y geográficos de Humboldt sirven también de inspiración a Prescott, y son como punto de partida para la obra española e hispanoamericana del historiador estadunidense. Con el Ensayo y con la obra cartográfica de Humboldt, así como con el auxilio de los textos viajeros, el estado mayor norteamericano planeó sus campañas fulminantes contra México en 1847. Mr. Ward, el primer embajador de Inglaterra en México, se leyó por vía obligada de información el Ensayo y otras cosas del barón; sin la lectura previa de Humboldt era casi imposible escribir un libro sobre México.13 En forma semejante se expresan Poinsett14 (el primer embajador norteamericano en la República Mexicana, cuyas diplomáticas Notas debieron mucho también a la obra del barón, según afirma Stevens-Middleton,15 y está en lo justo) y Latrobe; según este último el Ensayo era asimismo un necesario libro de texto para todo visitante.16 Realmente, e insistiendo sobre lo dicho, la obra de Humboldt "dio la única información científica digna de confianza sobre México ['hasta bien entrado el siglo XIX'], o influyó como ninguna otra en la proyección y realización de numerosas expediciones y viajes en el país durante el primer cuarto de siglo (1821-1845) de su vida independiente". Como el autor del párrafo transcrito, Manuel Maldonado Koerdell, es un hombre de ciencia, se imagina sinceramente que todos los viajeros posteriores a Humboldt vinieron a México "ávidos de comprobar cuanto (éste) había dicho sobre sus rocas, plantas y animales, a verificar sus datos estadísticos y ampliar el conocimiento científico del país que tan espléndidamente había presentado en el Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España".17 Mas hay que admitir, aunque sea melancólicamente, que durante la primera mitad del siglo XIX la curiosidad científica de los viajeros estuvo siempre subordinada a otros intereses y que incluso hay relaciones inteligentes donde la ciencia está en verdad ausente. Si la marquesa Calderón de la Barca (Frances Erskine Inglis), si Lyon, Taylor, Ruxton, Robinson, Penny, Conder, Kendall, Hardy, Hall, Forbes, Bullock, Beaufoy y tantos otros más18 leyeron el Ensayo previamente a su viaje a México no fue porque la comezón científica les hormigueara interiormente, sino porque dicha lectura les era imprescindible para sus particulares negocios; lo cual no quiere decir que alguna que otra vez la inquisición científica no les detuviese un breve momento ante tal o cual fenómeno o raro espécimen. En el Ensayo político se descubren, describen y exageran también, como es notorio, las posibilidades infinitas de un México al que todavía no le habían arrebatado injustamente sus prometedoras provincias fronterizas (Texas, Nuevo México y California). Cosío Villegas ha llamado la atención en lo relativo a los orígenes históricos, sociales, económicos y psicológicos de la leyenda sobre el dorado o paraíso mexicano de fabulosas riquezas. Tal leyenda se inicia, según el ensayista, con la propia conquista española y con las ansias de lucro de los primeros capitanes y soldados de la empresa; se continúa a lo largo de los tres siglos de explotación colonial y alcanza los días de Humboldt en México (1803). Cosío Villegas censura al barón por haber sido uno de los animadores y difundidores de la idea de un México dueño de una riqueza potencial increíble; los errores de Humboldt se debieron por un lado a la falsa idea de un mejor rendimiento de la tierra, cuando ésta fuese "bien cultivada" haciendo por ello depender del hombre lo que realmente dependía entonces y aun hoy de las condiciones naturales difícilmente modificables, a pesar de la técnica, y por el otro fueron causados por el conocimiento parcial que el viajero tuvo de la Nueva España, que le hizo pensar, juzgando por lo visto, que lo que le faltaba por ver sería mejor. A esto añade todavía Cosío Villegas una tercera explicación: Humboldt veía a México con ojos ajenos, extraños; es decir su visión era colonialista, un México proveedor de materias primas. Humboldt, concluye Cosío Villegas, juzgaba el futuro de México con ojos de extranjero.19 Los ingleses llegados a México a principios del siglo XIX e interesados en las explotaciones mineras no poseyeron naturalmente elementos de juicio tan claros como los que utiliza Cosío Villegas en su artículo; ellos solamente miraban el saldo realmente negativo que les arrojaba la diferencia entre las ganancias imaginadas en un principio y las conseguidas prácticamente; a la fantasía inversionista fabulosa y al entusiasmo viajero enajenado sucede, como no podía menos de ocurrir, un súbito cambio o desinfle producido por el choque con la realidad mexicana. A la fe ciega en el Ensayo sucedió la desconfianza y el descrédito; la pésima traducción inglesa de Black, que tanto amargó a Humboldt, así como las selecciones de John Taylor20 perdieron en la década de los 20 a los 29 del siglo pasado todo su prestigio. Cuando Ward escribe su libro sobre México, lo hace fundamentalmente para aconsejar el justo medio en la empresa minera inglesa; su intento será frenar el optimismo inversionista de sus compatriotas y hacerles ver las posibilidades reales de la explotación minera en México. Según Stevens las críticas inglesas contra Humboldt, que se prolongan incluso hasta 1906, señalaban el tratamiento ligero dado por el barón al problema de la mano de obra. "Pero el sabio -prosigue el comentarista citado-, no se propuso escribir una guía para enriquecerse pronto en las minas de México, ni se jactaba de haber tratado completamente el problema, lo que en sí es bastante disculpa debido a que los descontentos alegaban errores de omisión más bien que de comisión. Lo cierto es que Humboldt en sus pocas observaciones sobre la mano de obra minera mostró más entendimiento y simpatía hacia el obrero mexicano que los criticones ingleses."21 Tenemos que acudir de nueva cuenta al estudio de José Miranda que es muy claro y preciso en el asunto de deslindar la responsabilidad de Humboldt en lo que se refiere a las negociaciones mineras, fundamentalmente las inglesas. Llegada la catástrofe inversionista Humboldt hubiera contraído una grave responsabilidad por haber servido de cebo "para la pesca de accionista", y por haberse jactado más de la cuenta del determinante papel que él representó en las inversiones inglesas en México. Mas para fortuna de Humboldt pronto se perfilaron las verdaderas causas de la catástrofe: la saturación de capital experimentada en Inglaterra entre 1821 y 1825 y la subsiguiente locura inversora que se desencadenó en el público inglés. La responsabilidad del autor del Ensayo se aminora también notablemente, según Miranda, cuando sabemos que las compañías mineras inglesas utilizaron obras parecidas al Ensayo o confeccionaron expresamente otras para atraer inversionistas al Perú, a Guatemala y a Colombia. "Por consiguiente -afirma el articulista-, Humboldt puede descansar con la conciencia tranquila; con su intervención o sin ella hubiera habido inversiones inglesas en las minas de México, y de no haber existido el Ensayo político, otra obra hubiese sido buscada o preparada para realizar la función de señuelo que interesaba a los empresarios mineros de la Gran Bretaña."22 Con todo, para el viajero inglés residente en México, a quien las cifras y las repercusiones inversionistas se le escapaban necesariamente, solamente cobraba sentido su realidad inmediata, sus negocios al día, que eran los que le llevaban a opinar y los que le hacían quejarse acerbamente de los engaños de Humboldt. Pero aunque la mayoría de los ingleses residentes en México abominasen de Humboldt, los viajeros norteamericanos no coincidían en este punto; en su mayor parte se mostraban americanamente orgullosos de la obra mexicanista del ilustre hombre de ciencia y rechazaban escandalizados el juego de palabras con que, al decir del irascible Beaufoy, los ingleses se referían a Humboldt: "El barón Humbug", es a saber el barón Trampantojo.23

3. De consolatione patriae En la noche del 17 de noviembre de 1850, con motivo de la solemne y tradicional velada de distribución de premios a los alumnos más destacados del Colegio Nacional de Minería, el profesor de geología y zoología, coronel don Joaquín Velázquez de León, pronunció un discurso en elogio del ilustre barón Federico Alejandro de Humboldt, cuya vida y obra presentó a la consideración de los jóvenes alumnos, en el que hizo destacar especialmente los valores paradigmáticos de tan purísimo modelo.24 Comenzó el orador su discurso echando mano del socorrido extremo de presentar su propia insignificancia frente a la gran figura universal, a la que comparó con el Sol que difunde su benéfico influjo a los planetas que en torno de él giran. Recordó a sus oyentes que hacía 47 años que Humboldt, en aquel mismo local, concurrió simpáticamente como réplica en los actos de Matemáticas, de Física, de Química y de Mineralogía, demostrando así los adelantos y los aprovechamientos de los examinados de entonces y mostrando también que dichos actos merecieron la aprobación de todos y especialmente la del canónigo Beristáin, que agradecido entonó un ampuloso discurso laudatorio en honor del joven, sabio y honesto replicante. Velázquez de León consideró una verdadera fortuna el hecho de que México fuese visitado y reconocido por una persona tan famosa como Humboldt, el autor del no menos famoso Ensayo. Esta obra es para el orador la gran novedad porque ella rasga el velo de misterio que ocultaba a la Nueva España dando por "primera vez a conocer con exactitud al mundo entero lo que era y valía el descubrimiento de Colón, lo conquistado por Cortés, la preciosa alhaja poseída por el gobierno español y todo lo que era susceptible de ser en lo sucesivo esta parte privilegiada de la tierra".25 Velázquez se nos presenta, por tanto, visto el párrafo transcrito, como uno de los primeros mexicanos que nos ha dejado constancia de su visión negativa, ahistórica, del mundo novohispano cara a la ciencia; pero esta justipreciación nuestra quedaría incompleta si junto al rechazo de Velázquez de León no pusiésemos su afirmación original, que consiste nada menos que en el intento de equiparar o situar en un mismo plano reivindicatorio científico la obra de Del Río con la del barón:

Asentado esto se dedica Velázquez de León a presentar ante los alumnos las principales ideas científicas del barón, extraídas para este objeto del inmenso arsenal enciclopédico que eran las obras de éste. "¿Quién es este privilegiado, quién este hombre omniscio, si es que puede darse alguno sobre la tierra? Y la respuesta será: el autor del Cosmos, el único que podía en la actualidad describir el universo."27 Ésta es, de acuerdo con lo que piensa el comentarista, la máxima obra de Humboldt; la que no dejará de leerse en las edades futuras, pese al progreso rápido de la ciencia y de los conocimientos humanos. Solamente un Humboldt pudo haberla creado y sólo él pudo con ella darnos el resumen de las ideas y de los conocimientos del hombre a fines de 1844, año de la aparición de la obra. El comentarista únicamente glosa el gran libro y entresaca algunos elementos científicos demostrativos de la riqueza y variedad del contenido. No sin cierta vanidad expresa que lo que le mueve a presentar tales extractos críticos es el hecho de que el Cosmos todavía (1850) no estaba traducido al español.* Por último termina Velázquez de León su discurso haciendo hincapié, al igual que su inspirador Beristáin, cuyo borrador de 1803 tuvo en sus manos, en el valor moral-intelectual que como modelo había de tener la vida del sabio para todos los allí reunidos. Hoy comprendemos perfectamente este noble afán didáctico del orador, el cual se mostraba deseoso de hallar un digno patrón científico con el que orientar el noble afán juvenil, emulatorio y creador. Eran tiempos de reconstrucción, de restañar heridas y de enderezar la nación que había quedado destrozada, mutilada y desalentada después de la desastrosa guerra de 1847 contra los Estados Unidos; nada mejor, por lo mismo, que volver los ojos al héroe puro y presentarlo como ejemplo de superación y de grandeza para el porvenir:

4. Una visita a Humboldt en 1855 La inestable situación política de México durante la primera mitad del siglo XIX no era precisamente la más apropiada para dar ocasión a las reflexiones críticas de los estudiosos. No era posible que florecieran estudios de esta clase, que exigen tranquilidad y dedicación, en medio de las 237 revoluciones sufridas por México, de acuerdo con la cuenta particular del viajero Jorge Federico Ruxton, cuenta que aunque exagerada no lo es tanto, si se considera bien la constante inseguridad de la República hasta la consolidación del porfiriato (1880).29 A pesar de esto, todo lo que se escribe y se comenta así en lo político como en lo cultural, lleva la impronta inspiradora de Humboldt. Los trabajos históricos de Bustamante, los de Fernando Ramírez y los de Lacunza, los ensayos arqueológicos y museógrafos de Isidro Gondra, de José Mariano Sánchez y Mora, ex conde del Peñasco, y de José Gómez, ex conde de la Cortina, el Ensayo de Mariano Otero, los libros de José María Tornel, etcétera, a poco que se los examine acusan el estudio de los trabajos humboldtianos, que les sirven de punto de partida en más de un tópico o aspecto. El 20 de abril de 1853 ocupaba una vez más la presidencia el general Santa Anna, quien el 6 de diciembre decretaba la dictadura perpetua a su favor, con manifestaciones de agrado por parte de los más de los conservadores y de disgusto total por el lado de los liberales. Pese a una situación tan ominosa, en la capital mexicana un grupo de heroicos estudiosos reeditaba (1854-1856) y ampliaba con asientos mexicanos el Diccionario universal de historia y geografía publicado en España, y ni qué decir tiene que se copiaba íntegra la nota biográfico-bibliográfica correspondiente a Humboldt. Uno de los colaboradores más brillantes de la edición mexicana del Diccionario fue el licenciado José Fernando Ramírez, a quien vemos en 1855 visitando nada menos que a Humboldt en Berlín. Penetra en el "santuario" del sabio y considera aquella emocionante visita "como un tributo de admiración y respeto debido al Sumo Sacerdote de las ciencias naturales y matemáticas".30 La publicación de los pormenores de su entrevista con Humboldt entraña el latente deseo de ampliar el conocimiento que se tiene del sabio y de testimoniar también que a través de él, de Ramírez, el pueblo de México tomaba directo contacto con su afectuoso y desinteresado redescubridor; es decir con el mundo y con la humanidad. Los títulos generales y particulares que adornan a Humboldt y por los cuales los mexicanos le debían reconocimiento, son ciertamente de fundamentación histórica.

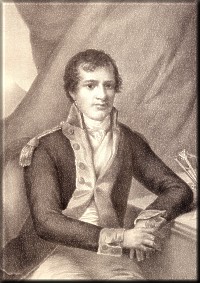

La media hora de plática sostenida con el barón giró naturalmente en torno a los temas arqueológicos y filosóficos americanos, que eran los preferidos por ambos; mas no dejó Humboldt de interesarse por la situación política mexicana, y puesto al tanto por Ramírez "del estúpido despotismo del general Santa Anna" censuró la conducta de éste y predijo el desenlace que muy presto tuvo. El Humboldt premonitorio de José Fernando Ramírez traspasa casi los límites de lo humano y parece representar espiritualmente "la bienaventuranza del hombre sobre la tierra"; no le alcanza la maledicencia y hasta la envidia se bate en retirada levantando frente a él coros de hosannas. Humboldt es, por último, para el admirado y amante contemplador como un astro que toca ya su ocaso; pero más brillante que cuando se encontraba en el zenit de su inmensa esfera: Humboldt es, pues, el ser privilegiado de su época, es decir el que la trasciende. José Fernando Ramírez no se contenta con esta semblanza espiritual e ilustrada y nos da a continuación la descripción física del sabio, que se complementa y avala más aún gracias al retrato que enriquece el folleto:

El retrato adquirido por Ramírez en Berlín, y amablemente dedicado por Humboldt, lleva de puño y letra de éste la siguiente dedicatoria: "A Mr. Fernando Ramírez, en souvenir d'un Vieillard qui prend le plus affectueux interêt à la prospérité du Mexique, fondé sur de libres et sages institutions. Alexander de Humboldt, à Postdam, le 14 Sept. 1855."* Y Fernando Ramírez comenta breve y gravemente la dedicatoria, afincándose en su posición clave como intermediario entre Humboldt y México: "Ese recuerdo, más que a mí, toca a México, siendo así un inequívoco testimonio del tierno y profundo afecto que ha conservado a nuestro país."32

5. Un héroe utilitante para los hombres de la Reforma El 6 de mayo de 1859 moría Humboldt, y el encargado de los negocios diplomáticos de México en Francia, licenciado don José María Lafragua, quedó comisionado para dar público y ostensible testimonio del pesar del gobierno y del pueblo de México. Precisamente el 29 de junio del mismo año, en plena guerra civil de Reforma, el presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, don Benito Juárez, que a la sazón se hallaba refugiado con sus ministros en la ciudad de Veracruz, ordenaba un importante decreto por el que se declaraba "Benemérito de la Patria al señor barón Alejandro de Humboldt", y se mandaba hacer en Italia "una estatua de tamaño natural, de mármol, que representase al señor Humboldt", "para colocarla en el Seminario de Minas de la ciudad de México, con una inscripción conveniente". Lo que más interesa en este proyecto, que por supuesto no pudo realizarse, es el exordio explicativo del decreto en el que se apela en nombre del gobierno al público recuerdo del pueblo de México, el cual había conservado viva y fresca la memoria "del ilustre sabio y benéfico viajero Alejandro, barón de Humboldt". Todo México estaba en deuda con Humboldt y le debía "gratitud especial por los estudios que hizo en él sobre la naturaleza y productos de su suelo, sobre sus elementos económico-políticos y sobre tantas útiles materias que publicadas por su incansable pluma, dieron honor y provecho a la República cuando aún se llamaba Nueva España".33 Es un decreto de oportuna e interesada gratitud política. Dada la precaria situación de los liberales, asediados casi en Veracruz, aquella ordenación legal nos conmueve; más hay que verla no sólo como una tregua intelectual, sino también como un necesario y legítimo recurso propagandístico. Según parece la idea de la adquisición y erección de la estatua partió de Lafragua, que estaba de paso por París al morir Humboldt a principios de mayo. El decreto sobre Humboldt es hermano en el tiempo de los promulgados en julio, denominados Leyes de Reforma. El gobierno juarista a la par que destruía el poder clerical le demostraba a la Europa de los políticos y de los sabios, singularmente a los de Francia, que asumía la responsabilidad política e intelectual del país, que interpretaba su determinación liberal y que tenía, por tanto, la suficiente madurez, prestigio y capacidad de agradecimiento para honrar al gran hombre que había redescubierto a México. El decreto sobre Humboldt habíase promulgado en Veracruz, la resonancia hábilmente buscada debería repercutir provechosamente en todo el mundo civilizado.

6. Paralogismo histórico En tanto que el general Miramón realizaba a mediados de noviembre del año de 1859 su breve y fulminante campaña sobre Guadalajara y Colima, Juárez se disponía a resistir la embestida definitiva que sobre dicho puerto desencadenarían poco después las tropas conservadoras triunfantes. Pero en la capital de la nación todo estaba por el momento en calma, si bien Miramón se preparaba activamente para marchar cuanto antes contra Juárez y los suyos y acabar así con el régimen liberal que desde el puerto continuaba dictando audaces y definitivas leyes. En ese mismo mes de noviembre el Colegio de Minería, denominado a la sazón Escuela Práctica de Minería, organizaba una vez más un acto para honrar a Humboldt, aunque ahora lo dedicaba naturalmente a su memoria, dado que el 6 de mayo de ese mismo año había fallecido el "ilustre sabio" y "distinguido investigador de las ciencias en el antiguo y nuevo Continente".34 Para el orador, don Miguel Velázquez de León, así como para el de 1850, Humboldt fue "uno de aquellos genios superiores enviados por Dios a la tierra como una muestra del poder de la inteligencia"35 uno de esos hombres cuya larga vida, enteramente consagrada al cultivo de las ciencias, fecunda en descubrimientos útiles, está "predestinado (subrayado nuestro) a impulsar activamente el progreso de la humanidad".36 Velázquez de León reconoce en Humboldt a un ilustrado; pero su caracterización está toda mechada, como no podía ser menos, de providencialismo. Todos los pueblos cultos que le debían bastante en perfeccionamiento intelectual, tributaban homenaje de veneración y gratitud a su inmortal memoria, y México, como pueblo culto que era, aunque en ese momento se encontraba desgarrado por una guerra fratricida, se sumaba gozoso al homenaje y por boca de uno de sus hijos más representativo rendía un sentido elogio fúnebre al egregio sabio.37 Este elogio semioficial resultó a pesar de todo mucho más intelectual y científico que lo que las circunstancias conservadoras hubieran a caso deseado; el orador se limitó a recontar la biografía de Humboldt y a presentar el resumen apretado de las investigaciones, de los viajes y exploraciones del sapiente e incansable viajero. El biógrafo sigue a Humboldt en sus excursiones por los Andes, le acompaña por las montañas mexicanas y lo rastrea en sus exploraciones e investigaciones arqueológicas: Humboldt queda de esta suerte consagrado como el creador de esa "nueva, curiosa y difícil ciencia de la Arqueología".38 Mas el biógrafo no se queda aquí sino que sigue a su héroe en el viaje de regreso a Europa, vía Cuba y los Estados Unidos, y nos lo presenta además en compañía del famoso Gay-Lussac y del no menos famoso geólogo Leopoldo de Ruch en la cima del Vesubio. Después se refiere Velázquez a los viajes al Asia del barón, en donde desvanecerá errores y disipará la niebla que obscurecía aquellas vastas regiones.39 Realizado esto sólo le faltaba al orador exponer los servicios que Humboldt prestó a México en 1803, gracias a los cuales se disipó asimismo la nube de errores que envolvía a la Nueva España y que impedían que fuera conocida. México pagaba, por cierto, aquella noche de noviembre parte de la "inmensa deuda de gratitud al sabio que le dio a conocer al mundo civilizado".40 Velázquez de León comienza a enumerar con justicia y con conocimiento del asunto los valiosos datos científicos y técnicos que aportó Humboldt para el redescubrimiento de la Nueva España; su entusiasmo humboldtiano y republicano le llevará, empero, a otorgar todo el mérito al sabio y a sólo ver en la segunda mitad del siglo XVIII mexicano "una oscuridad casi completa" en todo lo referente a la astronomía y geografía.41 Según el comentarista únicamente había "algunos datos exactos sobre las posiciones astronómicas de la parte más poblada del país debidos a los distinguidos sabios de México, Sigüenza, Gama, Alzate y el ilustre fundador del Seminario";42 otras noticias de valor, como son las coordenadas de los puertos costeros, procedían, añade el orador, de las observaciones y noticias de la marina española, como asimismo la situación de unos cuantos minerales provenían de Elhuyar: "lo demás era un conjunto de errores o de conjeturas más o menos fundadas".43 Por lo que toca a la estadística, y de acuerdo con lo que opina el apasionado crítico, las noticias que se tenían eran asimismo "muy inexactas y aun las recogidas en el año citado [1794] por orden del virrey Revillagigedo eran tan incompletas como pocas exactas".44 No obstante el subconsciente parece traicionar al orador cuando al elogiar la obra estadística concentrada por Humboldt no puede menos de aplaudir "el sagaz criterio con que comparó y discutió todos los datos que supo adquirir el célebre viajero".45 Lo expuesto no va a ser el único resbalón crítico experimentado por el orador, porque al afirmar líneas más adelante el claroscuro científico novohispano y al asentar inmediatamente la total obscuridad incurrirá en la segunda y más grave contradicción. Hoy sabemos perfectamente, y tampoco lo ignoraba don Miguel Velázquez de León, que el merecimiento más que en saber adquirir datos consistió en ordenar los que se le proporcionaron generosamente cumpliendo con las órdenes virreinales. Con referencia a la minería el profesor del Colegio asienta que Humboldt lo ilustró con sagaces observaciones; el laborioso estadista, prosigue Velázquez incurriendo otra vez en el equívoco, "acopi[ó] los datos más preciosos sobre la producción metálica desde los tiempos de la conquista".46 Es lógico pensar que sin tales datos jamás hubiese podido Humboldt beneficiar su obra. La última contradicción brota unas cuantas líneas más abajo al reflexionar el orador sobre la ingente tarea de recopilación y de ajuste crítico que revela el Ensayo:

Prosigue Velázquez de León hablando del cariño que siempre tuvo Humboldt por el Colegio, de los regalos (en realidad ventas) que le hizo al mismo de instrumentos y del tratado de Pasigrafía Geognóstica escrita para los alumnos del mismo (México, 1804). Otros testimonios del aprecio del eminente geólogo alemán fueron, de acuerdo con el orador, las numerosas cartas y perfiles que allí mismo levantó y las diversas especies minerales que analizó y clasificó ayudado por los ilustres profesores del seminario metálico.48 Nosotros no podemos menos que preguntarnos cómo es posible que un científico como Velázquez de León creyera que Humboldt solo y en el espacio de un año pudiera realizar tantas y tan importantes observaciones y estudios. Únicamente como milagro podría admitirse, lo cual, acaso para el comentarista, criado y educado a fin de cuentas al calor del último rescoldo histórico providencialista de la colonia, no fuera difícil de conceder; por lo menos su Humboldt resulta bastante más providencialista que ilustrado según anotamos. Pero como a pesar de todo Velázquez tiene que dudar del milagro, lo resuelve mejor comparando a Humboldt con un héroe homérico intelectual y así su duda se convierte en la de sus lectores. El párrafo termina con el elogio de nuestros "modestos sabios" y con el reconocimiento expreso de la ayuda científica que recibió Humboldt por parte de los profesores y de los alumnos más distinguidos. ¿Qué fue, por tanto, lo que llevó al orador al desliz entimemático y qué lo que le impidió unir -¡Hubiera sido tan sencillo!- la cabeza introductoria del largo párrafo transcrito con la cola conclusiva del mismo? De haberlo hecho como decimos hubiera deducido lógicamente lo contrario de lo que niega. Todo el discurso de don Miguel Velázquez de León puede reducirse a este curioso silogismo paralógico: Durante la colonia poco o casi nada se había cultivado la ciencia; pero llega Humboldt y todo queda realizado en este campo tal y como lo demuestran sus obras, el Ensayo principalmente: luego es evidente que tuvimos sabios y aprendices de sabio que "aunque modestos" hicieron progresar la ciencia y aun ayudaron con sus datos y observaciones al ilustre viajero prusiano. Conviene que insistamos otra vez en nuestra pregunta y que nos preocupemos por saber qué fue lo que le impidió a Velázquez de León y qué lo que ha impedido a la legión de sus seguidores y predecesores justipreciar serenamente las cosas y admitir abierta y gozosamente la importantísima y honrosa contribución novohispana en la obra del ilustre autor del Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España. A nuestro entender nada más y nada menos que la restricción que les imponía la conciencia histórica liberal. El clima político de la época no era tampoco el más adecuado para permitirse el comprometido y sospechoso elogio de lo colonial a que llevaban las implicaciones lógico-deductivas. Todo ese párrafo contradictorio viene a ser como el canto ahogado del pájaro dialéctico que en vano intenta salir de la férrea jaula del Barbara Celarent. No hay síntesis afirmativa porque los principios lógico-políticos contribuyen a fortalecer la negación histórico-sistemática del pasado colonial considerándolo ajeno; de aquí la necesidad y la urgencia de convertir al Humboldt ilustrado en un Humboldt providencial; mejor admitir el milagro científico de Humboldt que aceptar la valoración de la colonia con todas sus consecuencias. A sabiendas o tal vez con callado dolor se minimiza la importancia del ayer para agigantar la del hoy; dramática situación provocada por la peligrosa aventura de rechazar como impropio el pasado histórico que medularmente fue y es nuestro vivir presente; es decir la más auténtica razón vital que se tiene para ser como se es. Termina su discurso el orador lo mismo que lo terminó Beristáin en 1803 y el profesor de Minería en 1850: Humboldt es el modelo, el ejemplo a seguir. Los jóvenes estudiantes no tenían sino que orientarse por el rumbo científico trazado por Humboldt, con vista a la gloria propia y teniendo en cuenta la opima cosecha científica que podría levantarse en el campo vastísimo de la patria.

7. Compás de espera: un "Segundo Colón" y un Humboldt indiferente Se cuenta que unos cuantos meses antes de morir Humboldt le visitó en Berlín el señor Lafragua. Cambiados los saludos de rigor el anciano barón le preguntó al visitante a quemarropa: "¿Qué habéis hecho de mi paraíso?"49 El paraíso mexicano había perdido ciertamente todas las cualidades edénicas gozadas antaño por el preclaro viajero, y ardía de punta a cabo en terrible lucha fratricida. Pues bien, pese a la caótica situación política de ese tiempo (Guerra de Reforma, 1858-1861; Intervención francesa e imperial, 1862-1867) aun se encontraba algún estudioso que empleaba los ratos disponibles en el análisis crítico de la obra de Humboldt. El ingeniero Francisco Díaz Covarrubias para hurtarse acaso a la triste realidad de la patria invadida por el lilinapoleónico general Elías Federico Forey, se dedica a la Determinación de la posición geográfica de México partiendo de los datos del propio Humboldt y rectificándolos en algunos casos. Díaz Covarrubias se declara un admirador respetuoso de Humboldt y lamenta que la ciencia tuviese que deplorar la pérdida de aquel hombre, "cuyo recuerdo vivir[ía] siempre en el corazón de los mexicanos". Pero le interesa también reivindicar la ciencia novohispana, de la cual él, como mexicano, se siente orgulloso y legítimo heredero, y no halla mejor razón sino la de afirmar, y está en lo cierto, que las mediciones de Dionisio Galiano y de Antonio de León y Gama fueron más apropiadas que las del sabio alemán. No obstante esto reconoce que Humboldt "llevó a cabo con una constancia sin ejemplo, los grandiosos y verdaderos trabajos que dieron a conocer al antiguo, las maravillas del nuevo mundo".50 Comienza, pues, a perfilarse en aquellos atribulados tiempos la imagen mexicana de un Humboldt descubridor de los prodigios naturales de América. Un "segundo Colón" lo llamará el doctor Manuel Nicolás Corpancho, representante en México de la República del Perú, en su discurso de ingreso como miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (1863). El discurso de Corpancho se refiere principalmente a la figura de Colón y secundariamente a la de Humboldt. En la nota 15, pues que este es un discurso con todo y acotaciones, afirma el conferenciante que gracias al viajero pudo Europa conocer a América; todos los americanos debían sentir, por lo mismo, gratitud por Humboldt; "pero particularmente los mexicanos, y en alto grado, por haber sido México el tema de uno de sus libros más completos, y donde llevó a cabo sus tareas más laboriosas". Corpancho no cree que sea exagerado llamar a Humboldt "el segundo Colón", por haber sido uno de los pocos que "han descubierto el velo que ocultaba a las miradas vulgares las explicaciones de los fenómenos singulares que bajo todos los aspectos ofrece la América en su suelo, en sus mares y en su firmamento".51 Junto al Colón histórico descubridor pone el peruano el segundo Colón descubridor científico; es decir a Humboldt, el hombre que reveló los secretos americanos y dio las explicaciones de los fenómenos singulares a las miradas ignorantes del vulgo. Corpancho es un hombre inteligente que acusa incluso la lectura del Cosmos; al lado del a priori descubridor colombino el a posteriori científico humboldtiano: oposición dialéctica que tiene por síntesis el conocimiento del ser de América. El 26 de marzo de 1864 entrega el sabio polígrafo don Joaquín García Icazbalceta sus Observaciones acerca de la proyectada reimpresión de la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional del doctor Beristáin a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.52 El observador se declara partidario de la reimpresión siempre que se la modernizara y se retocaran otros artículos, entre ellos el correspondiente a Humboldt, asimismo añadido y rehecho y, pues, mejorado y puesto al día. García Icazbalceta conoce bien la obra de Humboldt, ha leído el Cosmos y también las cartas privadas del barón en la edición francesa de 1860. A nuestro sabio le duelen sobre todo las ideas religiosas de Humboldt, las cuales se le "aparecen bajo el aspecto más triste, dejándo[le] lleno el corazón de amargo desconsuelo". Es, como puede apreciarse, la primera alusión de un fiel católico mexicano referente al deísmo naturalista que compartió el barón: el Humboldt admirado pero no amado; el Humboldt bandera de todas las heterodoxias espirituales y políticas que cruzaban el ambiente histórico mexicano.

8. La religión de la humanidad y su primer servicio en México a) El programa y su intención El 28 de junio de 1869, restablecidas ya la normalidad en la república y la actividad liberal del gobierno juarista, aunque no por ello quedaban totalmente libres de las esporádicas arremetidas pronunciantes (Yucatán 1868; Sinaloa, Perote y Puebla, 1868; San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, 1869, etcétera), ni los trastornos consiguientes ocasionados por un déficit presupuestario superior al 50%, la benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fiel reducto del liberalismo, queriendo recuperar ávidamente el tiempo perdido para la ciencia mexicana y deseando también resarcirse del oneroso período de "silencio y de inacción" provocado por los graves trastornos políticos, se dispuso a reanudar sus habituales labores culturales y científicas por medio de una circular firmada por los socios directivos,53 en la que se invitaba a las personas interesadas y a otras sociedades capitalinas a una reunión matinal extraordinaria, "seria y digna", para solemnizar el centésimo aniversario del nacimiento de su ilustre miembro, el ciudadano mexicano Alejandro de Humboldt. La sesión extraordinaria se celebraría, naturalmente, el 14 de septiembre, fecha del aniversario que conmemorar y víspera del tradicional "grito". La Sociedad invitó al coincidente acto a la Escuela de Ingeniería, a la Sociedad de Historia Natural y a la Sociedad Humboldt, que "habiendo sido disuelta años atrás, a causa de los acontecimientos políticos" volvió a reorganizarse para tomar parte en el homenaje y señaló por su representante y orador a don Gabino Barreda. La Escuela de Ingenieros designó a su vez al joven don José Bustamante y la Sociedad de Historia Natural a don Pedro López Monroy. La Sociedad convocante, de acuerdo con el punto 4º del programa previo, nombraría a su representante, tras un "escrutinio secreto", para que pronunciase un discurso sobre "la influencia que ejercieron en la geografía y estadística de México los trabajos del barón de Humboldt". La elección recayó en la venerable figura de don Ignacio Ramírez, "El Nigromante". Como no fue posible amenizar la sesión extraordinaria con los acostumbrados intermedios musicales, puesto que alegando motivos de trabajo y brevedad así lo acordaron los socios, se nombró al joven poeta don Santiago Sierra para que cerrase el acto leyendo una poesía escrita por él mismo. Se invitó también a los directivos del Club Alemán y a los representantes de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Jurisprudencia, del Colegio de Abogados, de la Asociación Gregoriana, de la Sociedad Lancasteriana y de la extrañísima Sociedad Filoiátrica, es decir de amantes de lo médico. De acuerdo con la convocatoria y programa ya citados del 28 de junio, se trataba de enaltecer al "sabio esclarecido" y ponerlo a la consideración de la juventud mexicana y del pueblo de México. La conmemoración se pensó que debería ser "digna de la cultura de México y del espíritu ardiente de estudio, de civilización y de adelanto" alcanzado por el país pese a todas las vicisitudes y a pesar de que éste había sido "trabajado por tan hondos infortunios". El homenaje proyectado tenía indudablemente un valor inequívoco de iniciación puesto que aspiraba a llevar a la juventud por el verdadero camino del saber y del adelanto. Los fines de aquella reunión eran asimismo didácticos dado que presentaría las "verdades fecundas de la ciencia, los tesoros de la industria y las recompensas magníficas que brinda el trabajo a quienes le fían sus destinos" a base del modelo Humboldt. Era también aquel acto una acción de justicia y agradecimiento que se le hacía al hombre que "midiendo nuestras revoluciones con la profunda e imparcial mirada de su genio, nos hacía la justicia de encontrar en ellas, hasta cierto punto, un reflejo de nuestra configuración física, disculpando nuestros errores con la escasez de nuestros elementos de libertad civil al hacernos independientes, y con los obstáculos que la naturaleza nos opone a la marcha de la civilización; y no desconfiando, sin embargo, de que como todas las sociedades humanas, llegásemos a encontrar nuestro equilibrio interior, nos juzgaba, con sus propias palabras, "demasiado grávidos felizmente para que sea posible la imposición de un yugo extranjero". La Sociedad Mexicana comprendía cuán grande era la deuda de gratitud contraída con "el hombre generoso que así se expresaba de nuestra nacionalidad escarnecida y que fue el primero que en sus estudios elevados y profundos dio al mundo un cuadro fiel de nuestras cualidades morales, de nuestros adelantos y aptitudes y de los ricos elementos del país". Véase que va por adelante como supremo valor, el acordado al descubrimiento moral del ser y del hombre mexicanos realizado por Alejandro de Humboldt. El sentido latente de esta reunión hay que interpretarlo como la respuesta victoriosa de México contra España y especialmente contra la derrotada Europa intervencionista. Altamirano, alma de la revista literario-política El Renacimiento, reseñaba la sesión y comunicaba a sus lectores "que en la república entera y aun en la Europa hallará eco la voz de la ciencia que allí resonó, elocuente y majestuosa, para tributar la debida alabanza a los trabajos de un hombre quizás el más eminente de su siglo". Unos cuantos renglones arriba vimos cómo la Sociedad plantea en primer término la capacidad moral del mexicano deduciéndola del propio testimonio de Humboldt, y se habla también de la "nacionalidad escarnecida", hábil manera de utilizar una justificación del pasado y aplicarla al presente; en segundo lugar tales cualidades morales de los mexicanos hablaban muy alto de México y situaban al mismo nivel la justicia del homenaje y la justicia de Querétaro. El campanazo queretano no era consecuencia de la barbarie ni del resentimiento; el México que fusilaba a Maximiliano (19-VII-1867) era el mismo que honraba a Humboldt: haz y envés de una misma digna decisión nacional. Resulta muy significativo que los únicos representantes diplomáticos invitados y presentes en la ceremonia fueron el de la Confederación Alemana y el de Estados Unidos. Don Blas Barcárcel, Ministro de Fomento y Presidente de la Sociedad, con su presencia reglamentaria y oficiosa respaldaba la solemne sesión. Pero dejemos por el momento el análisis crítico de los discursos y reseñemos con atención otros festejos menos solemnes que tuvieron lugar en la capital mexicana con motivo del centenario ya indicado. El Club Alemán y la H. Colonia Alemana organizaron en la noche del 13 de septiembre un desfile de antorchas, que partiendo del número 5 de la segunda calle de San Francisco (hoy Madero) se dirigió, encabezado por la banda de zapadores, a la casa que en México habitó Humboldt; se cantó allí el Heil Dir im Siegerkranz, con el aire del himno nacional inglés, y después se dirigieron los alegres manifestantes al zócalo donde formaron un inmenso círculo, en cuyo centro se consumieron los hachones en colosal pira. El Club Alemán dio una fiesta suntuosa, en la que el vino del Rhin corrió a raudales en honor del venerable patriarca de la ciencia moderna. A los brindis habló el ministro alemán, y fuera de programa intervino por aclamación del general Nelson, embajador de los Estados Unidos, quien haciendo dúo al representante de la Confederación Germánica -¡oh sombras del año 70!- insistió en que las glorias de Humboldt no fueron alcanzadas mediante hazañas guerreras ni éxitos militares; que su triunfo fue el de la ciencia y el de las laboriosas investigaciones para beneficio de sus conciudadanos, y que Humboldt fue el benefactor y no el destructor del género humano. Humboldt, según el embajador norteamericano, fue el magnífico representante de la raza teutónica que trajo a Europa con las invasiones la semilla de la libertad, esa raza que aportó los principios constitucionales, que desenvolvió el republicanismo en Estados Unidos, que lo llevó después a México y que lo extendió más tarde por el resto del continente americano. La andanada democrática, como lo habrá adivinado el lector, iba dirigida contra la Francia del Segundo Imperio; en la víspera de Sedán la diplomacia germano-americana sumaba sus fuerzas donde fuese necesario.

b) La deificación positivista: resurrección subjetiva de Humboldt En el programa de la Sociedad Mexicana no aparece como invitada la Sociedad Humboldt, aunque después, según dijimos, tomaría parte en el acto. Dicha Sociedad había sido disuelta, según se expresó, a causa de los acontecimientos políticos. De acuerdo con lo que dice el propio Barreda la Sociedad Humboldt había sido fundada en 1861 "por feliz inspiración de los jóvenes ingenieros encargados en aquella época de levantar la carta hidrográfica del valle de México, tomando por patrono al ilustre sabio". Los "trastornos públicos", prosigue Barreda, produjeron en mayo de 1863 la dispersión involuntaria de un gran número de sus socios. Los trastornos a que se refiere el padre del positivismo mexicano no fueron otros sino los provocados por la ocupación de la capital por las tropas francesas al mando del general Bazaine y por los acontecimientos políticos que dieron paso a la regencia. Bajo la égida liberal juarista resurgía la Sociedad Humboldt, y en verdad que no podía haber buscado una ocasión más bella ni más significativa que la que le procuraba el homenaje a Humboldt. Reorganizada sobre la marcha, la Sociedad Humboldt eligió a Gabino Barreda para que la representase y para que por su mediación tomase "la parte que justamente le tocaba en [aquella] función científica". De esta suerte se procuró celosamente darle a la sesión matutina toda la solemnidad y seriedad positivas que se juzgaron posibles; se suprimió todo lo que pudiera ofrecer el aire de una diversión ordinaria y se rechazó muy cortésmente el gentil ofrecimiento de la Sociedad Filarmónica para amenizar el acto. Como escribe Altamirano en su penetrante y dinámica crónica publicada en El Renacimiento (18 y 25 de septiembre), fue una función "digna del ilustre cuerpo que la dispuso. Severa, majestuosa y notable por mil títulos": un "verdadero banquete científico". "No hubo -prosigue-, nada de música; pero no hizo falta, gracias a Dios, pues la voz de la ciencia se hace oír más sonora y más majestuosa cuando no la acompañan los roncos sonidos de las trompas o los gemidos de los oboes." Y añade, curándose en salud: "no somos enemigos de la música; pero creemos que hay ocasiones en que no sería oportuna, como en el salón de Minería el día 14 en la mañana." La supresión de la música y del canto fue intencional; además de la austeridad propia de aquella reunión que quiso ahuyentar intencionalmente a los "elegantuelos de traje abigarrados y de rizada cabellera, ignorantes y pretensiosos, que sólo [iban] a las funciones a oír música y a camelar a sus conocidas". Se quiso, y se consiguió -el testimonio es también de Altamirano-, que la concurrencia fuese varonil, severa y digna del acontecimiento que se celebró. Conviene que el lector recuerde ahora que por lo que toca a la clasificación de las artes, el positivismo pone en primer lugar a la poesía (cada positivista debía ser "una especie de poeta" de acuerdo con el Catecismo), y a continuación de la misma sitúa con riguroso orden a la música (canto), a la pintura, a la escultura y a la arquitectura. Este es un dato que conviene tener presente para comprender la significación religiosa humanitarista y positiva que se le dio a la sesión-homenaje de la mañana del 14 de septiembre de 1869, en donde colectivamente y con confesada plena subjetividad se adoró directamente a la Humanidad en el recuerdo subjetivo del Humboldt indicado por Barreda.54 El discurso de éste, escribe Altamirano, fue largo, profundamente científico y desprovisto de las galas de la imaginación. Era, naturalmente, un discurso sin aderezos ni latiguillos literarios efectistas; un discurso "propio del profesor que planta su tesis y la desarrolla vigorosamente, haciendo resaltar a cada paso sus consecuencias entre las dificultades de la argumentación". Fue, prosigue el cronista, una pieza oratoria "precisa y terminante como una demostración matemática": demostrar, ahí no es nada, la positivamente subjetiva y real materialización espiritual de Humboldt. Barreda, que ya llevaba más de un año de actuar en la orientación y reorganización de la enseñanza en el país (Ley del 2-XII-1867),55 comienza su oración56 refiriéndose a la vicisitudes de la Sociedad Humboldt, que tomó por patrón o modelo el nombre de aquel "que supo inmortalizarse consagrando su larga vida al servicio de la humanidad". Él desea en su discurso asentar las bases o allanar el camino conceptual a los oradores que le van a seguir, poniendo de manifiesto que siempre los hombres se han sentido impelidos a tributar homenaje público de gratitud y respeto a los que se han distinguido. Subraya que en tales casos la ovación otorgada es tanto más solemne cuanto más esclarecidos son los servicios prestados, y que el auditorio convocado es tanto más numeroso cuanto mayor ha sido el beneficio general recibido. Pasa a continuación a ejemplificar estas ideas por el camino de la historia mítica y de la historia, siguiendo un método que recuerda mucho la triple legalidad comtiana: homenaje a los héroes míticos; homenaje a los servidores de la teocracia y glorificación apoteótica de los héroes científicos del mundo moderno: Galileo, Watt, Fulton, los Gamas, Franklin y naturalmente Humboldt. Es ya la época en que la humanidad se encuentra lo suficientemente avanzada para no dar a las glorias militares sino el lugar que les corresponde, reservando la glorificación póstuma para los que combaten por la independencia de la patria (es decir los liberales), y conservando el anatema de la posteridad para los ambiciosos perturbadores, que bajo diversos pretextos intentan resucitar el dominio del sable y la orgía militar (es a saber los conservadores, los imperialistas, y los franceses partidarios de Napoleón el Chico). Barreda medita sobre el tema de la auténtica heroicidad y nos entrega la fórmula de la glorificación: el presente viene a glorificar el pasado con objeto de mejorar el porvenir. Esta fórmula se aviene como se ve con el ideal histórico del positivismo; la memoria de los verdaderos héroes ya idos debe anidar en el corazón de cada quien; la vida inmortal que se otorga al héroe auténtico -en este momento piensa en Humboldt-, "sin dejar de ser real y eficaz, es sin embargo puramente subjetiva y no existe sino dentro de nosotros mismos". La vida queda así gobernada por las ideas de los muertos, los cuales nos asisten en el presente "en espíritu y en verdad"; es decir con su genio y con sus obras. A la influencia subjetiva, pero real y poderosa ejercida por Humboldt se debía, según Barreda, aquella reunión y aquel homenaje, lo que demostraba el irresistible dominio de un digno héroe muerto sobre las generaciones vivas de mexicanos merecedores. Esa evocación espiritual íntima del patrón -modelo- héroe Humboldt, le proporcionaba a éste, en las mentes de los allí reunidos, "una vida nueva e inmortal, no sólo exenta de las groseras necesidades de la existencia corporal, no sólo sustraída a las leyes de la física y de la mecánica, sino también a las más inevitables exigencias matemáticas y a las incompatibilidades del tiempo y del espacio; una vida, en fin, positivamente espiritual, que le permite de hecho y sin ficción, estar en todas partes a la vez, y todo en cada una de ellas..."(cursivas de Barreda), es decir ser omnipresente e indivisible como el Dios cristiano. Barreda va llevando concientemente a cabo la recomendación del Catecismo positivista (1852) relativa al verdadero espíritu del culto positivo, "en el que el presente glorifica el pasado para preparar mejor el porvenir, cancelando espontáneamente entre ambos la inmensidad".* Más aún, la invocación y la evocación subsecuente consisten en una contemplación interior de lo que sólo existe en nosotros mismos y que no puede verse exteriormente. El buen positivista, como aconseja el Catecismo, debe cerrar los ojos durante sus efusiones secretas a fin de ver mejor la imagen interior. A tanto no llegó Barreda, en efecto, en su discurso; pero no estuvo muy lejos de ello, como se ha de ver. El patrón o modelo Humboldt podía quedar recreado interiormente gracias a esta visión introspectiva. De acuerdo con Barreda la recreación consiste esencialmente en una "resurrección subjetiva", en revivir en el género humano por haber vivido para el género humano (cursivas de Barreda). No se trata, como en el Catecismo prudentemente se llama la atención, de abrir los ojos, como hacen los teologistas, para percibir fuera un objeto imaginario, sino se trata de una "utópica teología", como la llama Barreda, de gran eficacia práctica y de un esplendor poético no alcanzado por la teología sobrenatural. Esta teología utópica sólo era comprendida por los suyos, y únicamente ellos estaban de acuerdo con la misma. En este discurso, Barreda les propone ni más ni menos a sus oyentes de "alma digna" la sustitución del viejo y decadente catolicismo por la nueva religión positivista o religión de humanidad, en la que Humboldt, pese a que no figurara en el famoso Calendario positivista de Comte, recibiría un culto especial por parte de los mexicanos. La inmortalidad duradera que ansiaba Humboldt fue alcanzada por éste, según Barreda, gracias a sus escritos, a su laboriosidad y a su ardiente ambición literaria. Merced a esta última, que se traducía en él en un legítimo y humano deseo de perpetuarse en la memoria de los hombres, alcanzó la inmortalidad positiva. Humboldt, el "héroe pacífico", hubo de estar dotado durante su vida orgánica y objetiva con suficientes dones, y la prueba para Barreda era que bajo la irresistible influencia humboldtiana se habían reunido allí los presentes "para merecer la beatitud inmaterial y subjetiva que, como parte de la humanidad y a nombre de toda ella [venían] a acordarle". Como Comte, Barreda arrebata términos y categorías religiosos ya consagrados y le expresa a su auditorio que aquel acto que allí los había reunido era una canonización puramente humana, y sobre todo, francamente humana (cursivas de Barreda), de uno de los santos de la ciencia y del progreso. Barreda actúa en plan de sumo sacerdote positivista y por eso invita a su auditorio a que escuche "con recogimiento verdaderamente solemne y religioso, los rasgos característicos de la vida pública y privada del héroe". Este discurso de Barreda tiene por objeto la presentación de una religión nueva penetrada por el positivismo y vaciada de todo contenido dogmático. La propia sesión es la prueba misma de la nueva religión del amor, del orden, de la organización y del progreso, y, por ende, de la libertad del hombre. En el cielo de la inmortalidad positivista sólo podían tener entrada los que se sintiesen "inflamados de un ardor irresistible hacia lo bueno y hacia lo grande"; los réprobos eran todos aquellos que no se decidían a hacer cosas grandiosas y que no estaban de acuerdo en consagrar sus facultades enteras al servicio de la humanidad, a vivir para otros con el fin de revivir en otros (cursivas de Barreda). En definitiva el infierno de Barreda es aquel mismo antro olvidado visitado por Dante, en donde éste puso "a todos aquellos que vivieron sin infamia y sin elogio y que sólo fueron para sí; a quienes la misericordia y la justicia desdeñan igualmente; y de quienes no vale la pena ni aun hablar". Así terminó Barreda su catecuménico y eficiente discurso; y así hubo de acabar, como todo buen creyente positivista, invocando al poeta y leyendo en italiano un fragmento del Infierno, porque el Dante, hay que recordarlo, fue también caro a Comte, quien en su Calendario le dedicó el mes 8º, la epopeya moderna. El Barreda que en 1877 no pudo ocupar con el culto de la humanidad la vacante de la religión católica, había ya tratado cuando menos en 1869 de presentar a su auditorio el espíritu de la verdadera fe positivista. La Sociedad Humboldt no fue otra cosa, según nos parece, sino el primer intento fallido para establecer el culto oficial positivista en México. El acto de 1869 en honor de Humboldt se nos figura también como el primer oficio de la capillita positivista, y las circunstancias todas parecen así indicarlo. No hubo ciertamente banderas blanquiverdes ni estuvo presidiendo el acto la imagen maternal de la diosa del amor, del orden y del progreso; mas no faltó solemnidad, recogimiento, poesía, el alma del culto positivista, y sobre todo no faltó la emocionante resurrección subjetiva del santón Humboldt por obra y gracia de la palabra y de la fe científica del gran sacerdote y corifeo Barreda.

c) El Humboldt de López Monroy y el de Bustamante Al discurso introductorio y subjetivamente resurreccional de Barreda siguió el del representante de la Sociedad de Historia Natural57 . Según Altamirano la voz de López Monroy era débil, debilísima, y al acabar el discurso se vio el esfuerzo sobrehumano que el orador había realizado para dar fin a su larga pieza. López Monroy tenía unos 30 años y se veía extremadamente flaco y endeble; a pesar de todo, prosigue el cronista, "supo cautivar la atención del auditorio, y por apagada que fuera su voz se hacía escuchar, merced al silencio profundo que reinaba en el salón". Revivida ya la sombra ideal del gran Humboldt, le queda únicamente a López Monroy el recurso de agradecerle la distinción que en vida tuvo para México. Invoca el orador a otra sombra subjetiva, la de Horacio, y recuerda que a él, como al latino, el genio lo ofusca y su peso le agovia; es decir la obra y la fama de Humboldt. El discurso de López Monroy fue el más largo de los cuatro; el orador tenía que desplegar ante su auditorio los valores científicos del Humboldt como naturalista, botánico, mineralogista, astrónomo, físico, arqueólogo e historiador, y los desplegó, afirma Altamirano, demostrando un estudio no simple de la obra del barón. El Cosmos y es otro de los pocos mexicanos que lo menciona y que lo lee además con ánimo científico, es el examen noble y ávidamente hecho por Humboldt del conjunto de la creación; un encantador y espléndido cuadro del universo, con sus maravillosas armonías y admirable enlace de todas sus partes. Este discurso es también positivista oración de agradecimiento, mediante la cual los hombres presentes le agradecen a Humboldt los beneficios que reportó a la humanidad; de esta manera el nombre del sabio viviría "asociado perpetuamente al recuerdo de todos los grandes hombres cuyo asiento se encuentra en el capitolio de las ciencias". Bajó López Monroy de la tribuna en medio de respetuosos aplausos, los cuales agradeció él con la misma queda unción con que leyó su oración. El representante de la Escuela de Ingenieros subió a la cátedra y comenzó su disertación.58 Empezó por declarar que tenía fe en el progreso de su siglo de acuerdo con lo que le revelaba la historia de la ciencia, la cual era para él la auténtica historia del hombre y la que constituía su verdadera adoración. Hecha esta declaración de fe positivista el joven Bustamante recurrió a su erudición histórica e hizo desfilar con estudiados contrastes las épocas de obscuridad y de luz. No sin cierta gracia poética, como correspondía al positivizado ambiente, llama a la Edad Media la época mágica y romántica de la ciencia enclaustrada, lo que significa un progreso conceptual frente a la anticuada y negativa valoración de los hombres ilustrados. Como se ve, la admiración de Bustamante por Humboldt no es simplemente ocasional, circunstanciada, porque el sabio alemán aun siendo ilustrado desbordó a la Ilustración. Prosigue Bustamante su desfile histórico hasta quedarse anclado en la época moderna, en la que irrumpe Humboldt personificando la ciencia del siglo XIX, y en la que aparece, siguiendo la del sabio, su propia generación. La trilogía metodológica tan grata a la conciencia positivista se revela también en Bustamante y Chico: Humboldt es el héroe de la ciencia moderna así como lo fue Aristóteles de la antigua y Galileo de la intermedia. El sabio alemán domina, por tanto, el estado positivo contemporáneo y por ello mismo le impone la exigencia al joven orador de relatar la biografía de su héroe para con ella poder caracterizar históricamente su tiempo, el de la ciencia. Bustamante nos describe el nacimiento y la infancia de Humboldt, sus estudios, el proceso de su formación científica; nos habla de sus viajes, de su paso por España, haciendo justicia -caso raro en este tiempo- a la España de aquella época, a Carlos IV y al ministro Urquijo que tanto influyó en el viaje del barón a América. Nos describe después rápidamente las correrías del viajero por el sur del continente y se refiere por último a su viaje a México y por supuesto al Ensayo político. Según Bustamante los escritos de Humboldt sobre la Nueva España deberían servir de base para todos los trabajos mexicanos que se emprendiesen en el futuro, así como habían ya servido a otros en el pasado. Humboldt fue asimismo para Bustamante un verdadero ciudadano de México por los grandes servicios que había prestado al país, porque sufría cuando le llegaban noticias de los padecimientos del pueblo mexicano, porque había predicho, hablando con un mexicano durante la época de la dominación de Santa Anna -recuerde el lector la visita de José Fernando Ramírez-, el triunfo de la revolución y porque anhelaba que la felicidad de México descansara sobre instituciones sabias y libres. Estas cuatro virtudes cardinales del auténtico ciudadano mexicano, que paradójicamente son las que adornan a Humboldt, eran un excelente y patriótico recurso de Bustamante para abominar de los héroes de sable y entorchados que en sus ambiciones y luchas habían desviado a México del verdadero camino de la libertad, del orden y del progreso. Su valoración del Cosmos es positiva. Humboldt es el físico, el naturalista, el astrónomo, el arqueólogo, el diplomático y el político "que trabaja por la libertad del hombre"; "pero sobre todo es la conciencia profundamente meditante que se muestra en el Cosmos, el producto más grandioso de la inteligencia de este siglo". Lo que le entusiasma a Bustamante de la obra es su generalidad creciente; la síntesis férrea que somete a su riguroso sistema racional todo lo creado: desde el infusorio a la nebulosa. "El Cosmos -añade-, descifra en parte ese inmenso jeroglífico conocido con el nombre de universo físico." Bustamante imagina la posible estatua que se debiera levantar (¿en México?) a la gloria de Humboldt, una estatua que fuese digna del genio alemán: el pedestal no sería de mármol ni bronce, sino que lo sueña o, digamos mejor con Barreda, lo subjetiviza y lo ve íntimamente forjado por las ciencias "unidas y elevadas hasta la altura a que las llevó su genio". Todavía, observe el lector, no es el monumento de la creciente generalidad (positividad) en que se remata la pirámide del saber sociológico; pero es ya una metáfora mexicana progresista disparada al blanco mismo apuntado por Comte. La gloria de Humboldt, la auténtica apoteosis, consistía en la recreación subjetiva, dicho sea en términos barredianos, llevada a cabo en aquella sesión matinal. "¿Qué gloria más resplandeciente -pregunta y se pregunta el orador- que la que le circunda, rodeado de sabios, y objetos de la admiración de éstos, por sus notables obras?" Como Bustamante no podía tampoco desentenderse de la realidad política de su tiempo, tiene que referirse a ella cuando al comentar la muerte del gran sabio afirma que la patria mexicana, su patria, "la nación que abre los brazos a todo lo que es grande, llegó, no la última, con su pabellón tricolor chorreando la sangre de la guerra civil, a llorar sobre los restos de su hijo benemérito". México, dicho sea con rigor positivista, se abría a todas las grandezas, a las auténticas que son las inmortales, y se inclinaba, pues, ante el Humboldt muerto cuando todavía no se cerraban las espantosas heridas de la guerra civil. La alusión a la justicia distributiva mexicana nos parece bien clara; mucho más transparente que la que reconocimos en el texto del decreto juarista ya analizado. Alusiones, ilusiones, podrá comentarse irónicamente; ¿pero es que existe acaso algún pueblo más sutilmente alusivo que el mexicano cuando quiere referirse a las cosas sin nombrarlas?

d) La "humboldtización" de México Montó al estrado el último tribuno, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, literato de fama e historiador incisivo, don Ignacio Ramírez. Su discípulo Altamirano nos relata el impresionante momento en que "El Nigromante" subió a la tribuna: