II. ACCIÓN HUMANA Y DETERIORO DEL AMBIENTE

DURANTE el florecimiento de las especies de antropoides que precedieron a los seres humanos actuales y en el transcurso de muchos milenios de la presencia de la especie humana moderna en la Tierra, el hombre fue un animal omnívoro más, incorporado en la trama de los ecosistemas naturales, en los que sobrevivía como cazador de aves y mamíferos y recolector de partes vegetales comestibles y animales pequeños, y aunque la idea nos repugne ahora, también de carroña. En este nivel de desarrollo de las sociedades humanas la densidad de población de las áreas colonizadas por el hombre era muy baja y el efecto de sus actividades sobre la estructura y composición de las comunidades naturales, intrascendente. Actualmente aún subsisten pequeños grupos humanos para los cuales la caza y recolección tienen un lugar importante en la dieta, pero su número es insignificante. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la región amazónica en Sudamérica. La antropóloga norteamericana Betty Meggers (1976) ha descrito con detalle las formas de subsistencia y organización social de varios grupos indígenas que, aunque en todos los casos conocen y practican la agricultura en mayor o menor escala, dependen también en forma significativa de los recursos que les ofrece el ecosistema natural en el que se han establecido, aunque la alteración que éste ha sufrido ha sido mínima.

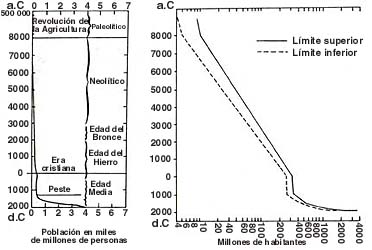

En nuestra visión de la historia de la humanidad se nos ha enseñado a considerar el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de algunos animales como grandes avances en el desarrollo de las sociedades humanas, pero hay algunos investigadores que no están totalmente de acuerdo con este punto de vista y basan su argumentación en criterios ecológicos y de salud humana, y opinan que esos descubrimientos marcaron el principio de la destrucción de las comunidades, la erosión acelerada de los suelos, la extinción inducida de especies y, en último término, permitieron la explosión demográfica, que llevó a la especie humana de decenas o centenas de miles a miles de millones de individuos, lo que constituye una amenaza para la misma sobrevivencia de la especie (Figura 3).

Figura 3. Crecimiento de la población mundial desde la invención de la agricultura, hace 10 000 años (Modificado de Alba, 1984). Evolución de la población desde el Paleolítico hasta el presente, según Ehrlich y Ehrlich (1970).

En relación con el efecto de la agricultura y la ganadería sobre la salud humana, Jared Diamond (1987) comenta que la dieta de los cazadores y recolectores era considerablemente más saludable y variada que la de los agricultores, de manera que muchas de las enfermedades que aquejan al hombre sedentario, como obesidad, diabetes, ateroesclerosis, artritis, algunos tipos de cáncer, estreñimiento, etc., son consecuencia de la escasa diversidad de alimentos que la agricultura produce en muchos lugares, de la riqueza en carbohidratos y grasas frente a la pobreza en fibras, vitaminas y minerales de muchas de las plantas y animales domesticados. Hasta los grandes descubrimientos de la medicina moderna ocurridos en el último siglo, la esperanza de vida de la población humana no era significativamente diferente de la de algunos pueblos cazadores y recolectores, cuya vida resultaba mucho más llena de peligros en otros aspectos que la del hombre sedentario moderno.

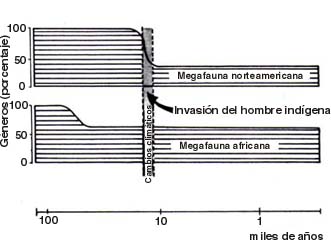

Con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de algunas especies se inicia el incremento demográfico en regiones localizadas del planeta y el desarrollo de las sociedades urbanas, en las que parte de sus miembros está desligada de la obtención y producción directa de los alimentos, y en este momento histórico se inicia irremediablemente la transformación extensiva de las comunidades naturales y la extinción de especies. Es posible que la extinción de especies animales haya incluso precedido al desarrollo de la agricultura extensiva.

En el continente americano la colonización por grupos humanos procedentes de Asia se inició hace alrededor de 30 000 años. En ese momento aún existía en América una fauna de mamíferos ungulados (con pezuñas), proboscídeos (elefantes), edentados (armadillos) y de otros grupos, no sólo diversa sino de gran talla. Se ha encontrado que existe una relación directa entre el avance de la colonización humana de norte a sur a lo largo del continente y la desaparición de muchas de estas especies hacia finales del Pleistoceno (hace 10 000 años), las que ahora sólo encontramos como fósiles, a veces con una abundancia notable, como en ciertas zonas del Valle de México. Se calcula que en ese periodo del Pleistoceno se extinguieron 34 géneros de grandes mamíferos y una especie grande de reptil en Norteamérica, o sea, el 71% de los animales de gran talla. la desaparición de gran parte de los grandes mamíferos en América es posiblemente la primera extinción masiva de especies cuya causa puede asociarse al hombre (Mosimann y Martin, 1975; Kurten, 1988). Sin embargo, en el continente africano, en el que la relación hombre fauna se estableció desde el origen mismo de la especie humana, el efecto dd hombre sobre la fauna parece haber sido también muy grande hace alrededor de 50 000 años, cuando una cultura homogénea de cazadores muy eficientes se extendió por África. Después de ese periodo, en el que desapareció el 39% de las grandes especies de mamíferos de ese continente, el número de animales grandes se ha mantenido relativamente estable hasta épocas recientes, en equilibrio con la población humana (Martin, 1966; figura 4). Puede decirse que terminaron por generarse relaciones de convivencia y explotación que no dieron origen a una extinción masiva posterior. Algo similar ocurrió en América entre las tribus nómadas de las praderas y las gigantescas manadas de bisontes que ahí existieron hasta la llegada de los europeos; sin embargo, en regiones más densamente pobladas y culturalmente más avanzadas de Mesoamérica y Sudamérica, el efecto del hombre sobre el medio natural fue más drástico, ya que la agricultura, no importa cuán avanzada o bien diseñada esté, implica necesariamente una simplificación de las cadenas alimentarias de los ecosistemas. Las especies perennes son sustituidas por una o pocas especies anuales y el hombre se convierte en el consumidor preponderante del ecosistema transformado, desplazando a la mayoría de los otros consumidores, y los que persisten se transforman en plagas. Al desarrollarse la agricultura, la diferencia entre un deterioro extensivo o localizado de los ecosistemas naturales depende principalmente de la presión demográfica de la población humana y de la capacidad productiva de las tierras disponibles.

Figura 4. Extinción masiva de la megafauna en América y África según Martin (1966).

Contamos con poca información acerca del grado de deterioro de las comunidades naturales que pudo haber tenido lugar en el México prehispánico, y la natural tendencia a ver esa época de la historia de México con una fuerte carga de romanticismo y nostalgia nos ha hecho asociar automáticamente el inicio del deterioro del ambiente natural con la conquista europea. Sin embargo, algunos indicios indirectos sugieren que existió alteración de la naturaleza en algunas regiones del México prehispánico. La población calculada en el momento de la Conquista era, según el censo ordenado por Cortés en el Anáhuac, de 3 720 000 habitantes, pero aún no se definía claramente lo que incluiría la Nueva España. Según los cálculos de fray Bernardino de Sahagún, la población era de 9 120 000 habitantes. Existe mucha controversia sobre este punto, ya que los cálculos realizados sobre la población indígena en el momento de la Conquista tienen una variación considerable (entre 4.5 y 25 millones de personas). Lo que se sabe con mayor certeza es que después de la Conquista hubo una drástica reducción en la población, debido principalmente a las nuevas enfermedades que causaron un decremento en el número de pobladores, llegando a 2.5 millones en 1568 y a sólo cerca de un millón en 1605. A pesar de la llegada de peninsulares y negros, principalmente, que se sumaron a la población de la Nueva España, al final de la Colonia se calcula que sólo había 6 millones de habitantes en el territorio (Alba, 1984).

Muchas poblaciones de lo que hoy es México habían alcanzado en diferentes épocas un gran desarrollo agrícola y urbanístico. Las grandes movilizaciones humanas ocurridas en Mesoamérica, así como el ascenso y decadencia de civilizaciones, han sido atribuidas por diversos autores a causas ambientales y ecológicas como la disminución de la productividad, presiones demográficas sobre los recursos naturales, sequías, etc. sólo para citar un ejemplo, se puede mencionar que la ciudad de Teotihuacán llegó a tener durante su máximo apogeo más de 100 000 habitantes, cálculo basado en la superficie ocupada por el área urbana (McClung de Tapia, 1984). Esta población obtenía sus recursos en una amplia superficie cultivada de aproximadamente 30 000 hectáreas y además, sin tomar en cuenta el uso doméstico de leña y carbón y el uso de madera en la construcción, sólo para producir la cal necesaria para fabricar el estuco y barro cocido para la cerámica (que eran utilizados en grandes cantidades en una urbe de ese tamaño, y posiblemente se exportaban a otras regiones) fue necesario contar con una cantidad considerable de leña y carbón, cuya extracción indudablemente tuvo una gran repercusión sobre los bosques circunvecinos, al grado que se piensa que en el momento de la decadencia de la ciudad había desaparecido la mayor parte de la cubierta arbórea de la región (Lorenzo, 1968).

Durante todo el periodo colonial la población de la Nueva España fue pequeña, pero la intensa actividad económica de la Colonia, así como las actividades agrícolas, ganaderas y la explotación minera tuvieron un efecto sobre el medio ambiente natural, que fue más intenso en algunas zonas del Altiplano y en las costas del Golfo. La minería y el uso doméstico del carbón debieron afectar grandemente a los bosques, sobre todo a los de encinos, que proporcionan el mejor carbón para el procesamiento de los minerales. La destrucción de los bosques causada por la minería fue muy considerable en los alrededores de Jerez, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Pachuca y otras ciudades mineras en las que hubo una alteración total de la vegetación circundante. Incluso fue necesario, en algunos casos, traer leña y madera de lugares distantes. Sin embargo, debido a la baja densidad de población que tuvo México durante muchos siglos, el deterioro extensivo y radical de la naturaleza es un fenómeno moderno. A principios de siglo México tenía sólo alrededor de 13 millones de habitantes confinados principalmente en valles del Altiplano y la costa central del Golfo, y existían enormes regiones casi despobladas en el norte y el sureste del país, que conservaban casi intactas sus comunidades naturales. En este siglo la población de México se ha quintuplicado, la esperanza de vida se ha duplicado y el nivel de vida y el grado de industrialización han avanzado notablemente. Se ha colonizado todo el país y se ha acelerado el uso de los recursos naturales. Todo esto ha tenido en muy corto tiempo consecuencias drásticas sobre la naturaleza, que apenas comenzamos a apreciar y a evaluar (Figura 5).

Figura 5. Crecimiento de la población en México desde el final del siglo XIX a la actualidad (Modificado de Alba, 1984).