IV. EL CULTIVO DE MOLUSCOS

LOS moluscos son, después de los insectos, el grupo de animales

más extendido sobre el planeta; se han clasificado aproximadamente 200 mil especies.

Se les encuentra lo mismo en la copa de los árboles que en las profundidades

marinas y su estudio ha ofrecido a los científicos temas por demás interesantes,

por lo que constituye uno de los grupos mejor entendidos en la actualidad.

También se cuenta con los conocimientos aportados por los coleccionistas, que motivados por el interés que les despierta la belleza de las conchas, se han adentrado en el estudio de la biología de estos animales. Otros aficionados se dedican a conocer a los moluscos con un interés puramente culinario, porque además de ser altamente nutritivos, tienen sabores especialmente agradables.

Varios investigadores, como Rioja, señalan que muchos de estos animales fueron utilizados desde tiempos prehispánicos como alimento, así lo demuestra el hecho de que en las cavernas y albergues en los que vivieron los pueblos primitivos durante el Paleolítico, se encontraron abundantes restos de conchas de moluscos que seguramente les sirvieron de alimento, como es el caso de la conocida cueva de Altamira,en el norte de España, donde se encontraron cantidades realmente extraordinarias de conchas de bígaros, Littorina littorea, y de lapas, Patella vulgaris.

Poco a poco los moluscos se fueron incorporando a la dieta del hombre y así aumentó el consumo de algunos de ellos, como las ostras, los ostiones, las almejas, los caracoles, los calamares y los pulpos; sin embargo, en la mayoría de los casos, su explotación fue artesanal y para consumo doméstico. Tiempo después, se inició la utilización industrial de algunos moluscos, como el de las ostras y los mejillones, sobre todo desde que se desarrollaron las técnicas para su cultivo, lo que se intensificó a finales del siglo anterior e inicios del presente.

En la última década, se han producido cambios importantes en las pesquerías mundiales de moluscos, sobre todo en el caso de los pulpos y calamares, al intensificarse la explotación de estos recursos en la plataforma continental, con mejores equipos de pesca, embarcaciones y métodos de detección y cosecha y con la ampliación del mercado de estos organismos al ser incorporados como productos convencionales del consumo del hombre.

Este incremento en la producción y en el consumo estimuló la necesidad de desarrollar las técnicas de cultivo de estos organismos para aumentar las poblaciones silvestres. En la actualidad se cultivan las ostras, las almejas, los mejillones, el abulón y los caracoles tanto marinos como terrestres.

|

Principales países productores de moluscos |

||

|

|

||

|

|

Especies |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

Se considera que la acuicultura marina se inició con el cultivo de las ostras, que ya se practicaba en Europa en los tiempos del Imperio romano; y seguramente se originó debido a que el aumento de la captura disminuyó las poblaciones naturales.

Las ostras tienen una amplia distribución especialmente en aguas templadas, y en muchas regiones, además de las especies nativas, se encuentran otras introducidas por el hombre al darse cuenta que pueden crecer y madurar mejor en estas áreas.

Entre las ostras se pueden distinguir los géneros Ostrea, llamado propiamente ostra, y Crassostrea, que recibe el nombre de ostión, los cuales han sido mejorados por el esmerado y escrupuloso cultivo a que han sido sometidos desde la antigŁedad.

La ostra comestible más difundida en el mundo es la Ostrea edulis, conocida como ostra nativa de Europa u ostra plana por tener la valva derecha o superior plana y la izquierda o inferior cóncava, siendo ambas redondas. Entre los ostiones, Crassostrea virginica llamada ostión americano y Crassostrea gigas, ostión japonés, son las más conocidas y presentan sus valvas abombadas de contorno alargado.

|

Ostras y ostiones de interés comercial |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Los romanos popularizaron el consumo de ostras y llegaron a convertirlas en el plato indispensable en todo banquete de alcurnia. Se cuenta que uno de los más conocidos glotones de ostras fue el emperador Vitelio, de quien se asegura comía gran cantidad de ostras antes de continuar con el resto de su abundante menú.

Posteriormente el consumo siguió aumentando y llegó a su máximo en el siglo XVIII, que es considerado como la gran época de las ostras.

Fue un patricio romano nacido en Nápoles, Serguis Orata, hacia el año 140 a.C., quien inició la ostricultura en las cercanías del Lago Lucrino. Más tarde este cultivo lo continuaron en el Lago Fusan, antiguo Acherób de los poetas, el cual contiene agua salobre y ocupa el antiguo cráter de un volcán extinguido; los procedimientos que se siguieron han sido la base de los que se han practicado posteriormente.

En diferentes áreas del lago se colocaban montones de piedras con ostras adheridas para formar una especie de banco artificial. Alrededor de cada uno de ellos se colocaban círculos de pilares de madera unidas entre sí por cables, de los que colgaban cuerdas con ramas que tenían la misión de recoger las larvas.

En estos colectores, las ostras crecían hasta determinado tamaño y, llegado el momento, se colocaban en una especie de cestas que se mantenían sumergidas en otras áreas del lago, donde engordaban hasta adquirir el tamaño adecuado para ser enviadas al mercado.

En la actualidad la ostricultura se ha extendido por todo el mundo gracias a que los biólogos han llegado a conocer profundamente la biología de estos moluscos. Se aprovechan dos características fundamentales, la primera, su alto índice de fecundidad, según algunos autores la ostra americana puede soltar en cada puesta de 14 a 114 millones de huevecillos y, en segundo término, el haber observado que las áreas en que las ostras se reproducen, generalmente no son buenas para su crecimiento y engorda, hecho que se logra debido a que las ostras pueden ser transportadas vivas a través de largas distancias, aunque no tengan agua, con la condición de mantenerlas frescas.

La reproducción de las ostras y ostiones se inicia cuando el agua alcanza la temperatura adecuada para cada especie, que comúnmente es alta, por lo que en los trópicos pueden presentarse durante todo el año. En los ostiones, los productos de las gónadas de ambos sexos, es decir, óvulos y espermatozoides, son liberados en el agua y la fecundación y la incubación se llevan a cabo fuera de la concha; en las ostras las hembras retienen óvulos dentro de su concha y hasta ellos llegan los espermatozoides para fecundarlos; el desarrollo embrionario se hace también adentro, liberando posteriormente a la larva.

Las ostras, como los demás moluscos bivalvos, pueden cambiar de sexo durante su vida, pudiendo ser hembras o machos alternadamente.

La pequeña larva, llamada veliger, es microscópica y flota formando parte del plancton durante dos o tres semanas, hasta que se fija a una superficie relativamente limpia mediante un pie pequeño y fuerte e inicia el desarrollo de la concha, recibiendo el nombre de semilla; incrementa su alimentación haciendo pasar corrientes de agua entre sus valvas, reteniendo los microorganismos que van en ellas, los cuales digieren y asimilan permitiéndoles crecer y engordar.

|

Temperatura en la que se reproducen las principales especies de ostras comerciales |

|||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Durante estas etapas del ciclo vital de las ostras y los ostiones la mortalidad es elevada debido, entre otras causas, a la competencia con otras especies por el espacio para fijarse o por depredación; a enfermedades, a cambios en la concentración de sales del agua y a variaciones de temperatura.

El tiempo que dura el desarrollo hasta alcanzar la madurez sexual es, generalmente, de un año y el que necesitan para llegar a la talla comercial, en la mayoría de los países entre 8 y 9 centímetros, es de 3 a 4 años, pudiendo reducirse con el aumento de la temperatura, siendo de 2 años en aguas tropicales.

La ostricultura se basa en cuatro actividades principales, que van relacionadas con momentos diferentes de la biología de estos moluscos: producción de huevecillos y larvas; recolección de larvas; crecimiento y engorda; y cosecha. Se tiene además que estudiar los factores fisicoquímicos que influyen en forma directa en el cultivo, como el oxígeno, la salinidad, la temperatura, etcétera.

La producción de huevecillos y larvas se incrementa en el medio natural con el aumento de la temperatura, y desde 1879, cuando el investigador norteamericano Brooks demostró que los huevos de ostra podían ser incubados en el laboratorio, al inducirlos artificialmente, se establecen criaderos comerciales que se dedican a vender la semilla a los ostricultores; por ejemplo, el que existe en la Bahía Oyster, en Nueva York, que produce alrededor de mil millones de semillas de ostras al año.

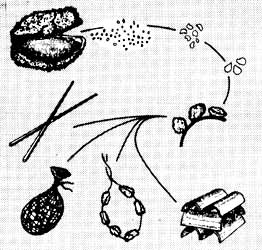

La recolección de semillas en el medio natural se realizó empleando diferentes técnicas que pueden ser de tres tipos principales: en suspensión, en el fondo y en ramadas.

El cultivo en suspensión se realiza utilizando balsas que se hacen flotar por medio de tambos que se localizan en sus extremos y en ellas se cuelgan los colectores. Este método es muy utilizado por la facilidad de poder transportar las balsas a las zonas de fijación y crecimiento. También se puede hacer este tipo de cultivo por el método de estanterías, que consiste en poner postes de concreto que soportan travesaños de mangle, de los cuales cuelgan los colectores de semilla.

Estos colectores pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo simples varas, generalmente de mangle o trozos de alambre de dos metros de largo que pueden estar rectos o en forma de collar, en la que se colocan de 50 a 70 conchas secas, grandes y perforadas llamadas sartas, separadas por tubos de hule, para que en ellas se peguen las semillas. Una vez que esto sucede, se quitan los competidores y se llevan a los lugares de crecimiento y engorda, en donde las características fisicoquímicas y biológicas del lugar favorecen el desarrollo de las ostras. Los collares de crecimientose hacen también con alambre galvanizado, de 13 a 16 separadores de poliducto, ensartando de 12 a 15 conchas con semilla fijada.

|

|

Figura 17. Parque ostrícola de Mecoacán, Tab., con su estantería y sartas para colectar la semilla.

El diseño de los colectores ha variado mucho, algunos técnicos han confeccionado colectores con bolsas de plástico o vexar, que llenan de conchas del mismo ostión y las cuelgan en las balsas o en los travesaños. También se utilizan aros de madera preparados con una mezcla de cal, cemento y arena.

Otro método de suspensión es el de long-line, también llamado de líneas o cimbras, que consiste en el tendido de grandes líneas de cultivo, que se hacen flotar por medio de tambos, con una separación de 6 metros entre cada tambo y de estas líneas se suspenden las sartas. Este método es utilizado en zonas donde la corriente es muy fuerte, incluso en mar abierto, y se ha desarrollado principalmente en Japón.

Para el crecimiento y engorda, las semillas son llevadas a zonas donde abunda el plancton, y en especial algas y bacterias, y se colocan en collares de engorda en bandejas o en cestas de alambre que cuelgan. Durante este periodo se procura tener organismos con tamaño uniforme y en número suficiente para evitar la competencia y los ostricultores las vigilan constantemente para limpiar los parásitos y competidores.

La engorda se inicia cuando la semilla alcanza una talla de tres centímetros, y su concha es más gruesa, lográndose ésta en un lapso de cuatro meses. Existe una característica propia de este método a la que se ha llamado enverdecimiento, provocado por las algas que causan desgarramientos internos al ostión, que a su vez favorecen la secreción de gran cantidad de lípidos, confiriéndole un sabor muy característico. Al cumplir el primer año de vida, el ostión tiene ya de 5 a 8 centímetros, dependiendo de la especie y de las condiciones de salinidad, aglomeración de ostiones, cantidad de alimento disponible en el agua y otros factores.

En la cosecha, una de las características propias de los métodos de suspensión es su facilidad de manejo, por lo que se puede extraer el producto con el menor esfuerzo, y se realiza colectando a las ostras de los collares, las bandejas o las cestas.

En los cultivos de fondo, los colectores se colocan sobre el suelo de las áreas de cultivo, el cual se prepara depositando diferentes materiales, siendo el más utilizado la misma concha de las ostras que se ha quitado al animal para su comercialización. Se procura que no pase mucho tiempo entre el desconchado y su colocación en el fondo para aprovechar que estas valvas, llamadas conchas verdes, todavía lleven larvas vivas que pueden continuar su desarrollo.

|

|

Figura 18. Método de tejas para cultivo de ostión.

Uno de los sistemas de fondo para propiciar la fijación del ostión es el de camas que origina nuevos bancos ostrícolas. Las camas se preparan depositando conchas vacías en el fondo, sea éste lodoso o arenoso. Cada cama debe medir unos 10 metros de largo por 5 de ancho. El espesor de la capa de conchas depositadas no debe ser menor de 30 centímetros. Para obtener mejores resultados y no desperdiciar material se recomienda balizar el sitio. Esto, facilitará posteriormente determinar la ubicación de los nuevos bancos.

Otro método de fondo utilizado es el denominado francés, que consiste en colectores de tejas, compuestos de 12 a 15 sobrepuestas de 3 en 3, transversales unas con respecto a las otras, unidas con alambre galvanizado y en el extremo superior un doblez a manera de asa para aparejo. Estas tejas son cubiertas con cal, cemento y arena que favorecen la fijación de las larvas y el desprendimiento de los adultos en la cosecha.

El método de fondo presenta como principal problema la acumulación de sedimento, que es peligroso sobre todo para los ostiones jóvenes que pueden asfixiarse o no alimentarse adecuadamente; también los competidores representan un grave peligro, particularmente los caracolillos barrenadores de ostras, las planarias y las estrellas de mar.

El cultivo en ramadas consiste en insertar ramas de bambú o mangle en las zonas de colecta de semillas con el fin de que las larvas tengan una superficie para fijarse. Este método es el más primitivo, y de él llegan a derivarse todas las demás técnicas.

El cultivo de ostras se ha desarrollado considerablemente en muchos países del mundo, gracias a los conocimientos de los biólogos, entre los que se pueden mencionar al doctor T. Imai, pionero del cultivo en Japón; Havinga y Korringa, en Holanda; Costé en Francia: Yonge en Inglaterra; Stafford en Canadá; Galtsoff, Loosanoff, Hopkins, Nelson y Kincaid en Estados Unidos; María Luisa Sevilla, Margarita Lizárraga y Sergio García en México. Los países que utilizan los sistemas más complejos y productivos son Japón, Estados Unidos, Francia, Canadá, Corea y Taiwán.

En Japón se cultivan nueve especies de ostras, siendo la más importante el ostión japonés Crassostrea gigas, para el cual utilizan los sistemas de balsas y líneas o cimbras.

En el Mar Interior del Japón se emplean balsas de bambú o de cedro que hacen flotar con barriles de madera, de las cuales cuelgan los colectores y las orientan de acuerdo con las corrientes, alimentos y salinidad. El tiempo que tarda este cultivo es de 18 meses, desde la recolección de larvas hasta la cosecha.

El método de líneas, también llamado palangre o cimbra japonesa, se utiliza principalmente en el norte de Japón y tiene la ventaja de que resiste vientos, olas y corrientes, lo que permite realizar cultivos en mar abierto, donde no se pueden usar balsas.

La mayoría de los cultivadores japoneses compran las semillas a laboratorios especializados, localizados en el nore del país, y son pocos los que las recolectan en el medio natural. Esta producción es la mayor reportada en el mundo y nunca se les han presentado problemas de mortalidad masiva producida por enfermedades, parasitismo, depredación, cambios climáticos o contaminación.

Figura 19. Cultivo de ostión por balsas en Japón.

En los Estados Unidos se ha alcanzado también mucho éxito utilizando cultivo de fondo, para la Crassostrea gigas en la costa del Océano Pacífico. Las conchas con semillas, que se pueden adquirir en el país o importarlas del Japón, se rompen y se esparcen en los lechos para su engorda.

En ambas costas de los Estados Unidos existen compañías que realizan ostricultura por medio de cultivos de flotación; utilizando balsas o bateas, obteniendo ostras de excelente calidad a los tres años de cultivo. Entre las principales empresas se pueden mencionar la Compañía Pacific Mariculture, en Pigeon Point, California y el Centro de Ciencias Marinas de la Universidad de Oregon en Newport, Oregon.

En Francia, se utiliza el cultivo de fondo para la ostra plana y para la ostra portuguesa, y es el principal país productor de esta última que, siendo de origen portugués, fue introducida en Francia en 1868.

La recolección de larvas se lleva a cabo en la costa sur de Bretaña en el Golfo de Morbihan, así como a lo largo de la costa suratlántica de Francia, por medio de tejas semicilíndricas de cerámica que se apilan por pares y se cubren con una capa delgada de cal.

Después de la recolecta, la semilla se coloca en viveros especialmente preparados en bahías y estuarios, llamados pacos, en donde se cuidan de los depredadores y competidores, quitándoselos durante la marea baja. En los pacos, que generalmente miden varias hectáreas, viven los ostiones durante año y medio y después se les pasa a áreas de mayor profundidad, de 3 a 10 metros, en donde se les mantiene durante dos años, para que alcancen la talla comercial.

Antes de su venta en el mercado, las ostras son colocadas en estanques de purificación, que contienen agua potable que mata a las bacterias. En estos estanques se les puede engordar con alimentos especiales como la diatomea, Navicula ostrearia, que les proporciona un sabor muy apreciado por los consumidores; a este método se le denomina claire que significa temperatura.

Otro país en donde la ostricultura se ha desarrollado es Australia, en donde se cultiva la ostra de roca de Sydney Crassostrea commercialiis. La semilla se recolecta utilizando cuadros de madera dura, que se construyen a manera de tomar una escalera, la cual se recubre con brea para evitar que se peguen otros organismos y para asegurar una superficie lisa para las larvas. Los cuadros se colocan uno sobre de otro formando una pila en forma de java o guacal.

Una vez recolectada la semilla, las javas se desclavan y se trasladan a lugares de engorda durante un año y medio o dos años y medio, limpiándolas de competidores como percebes y después son llevadas al mercado.

Una de las plantas ostrícolas más importantes de Australia se encuentra en la Bahía del Pelícano, en la Isla de Tasmania, en donde producen 30 millones de ejemplares de gran calidad.

Los principales países tropicales donde se ha iniciado la ostricultura son Nigeria, Cuba, Venezuela y México. En Nigeria se cultivan la Ostrea gasar y la Ostrea tulipa, y en Cuba y Venezuela Crassostrea rhizophorae.

Figura 20. Diferentes métodos de cultivo del ostión.

En México, la ostricultura se realiza en lagunas litorales y esteros, utilizando tanto métodos de fondo como de suspensión, según las características de cada una de ellas. Las especies que se cultivan son las autóctonas Crassostrea virginica, Crassotrea chilensis y Crassostrea corteziensis, y la introducida Cassostrea gigas.

En el Golfo de México la ostricultura se hace principalmente en la laguna de Tamiahua, en el estado de Veracruz, que mide 340 kilómetros cuadrados y que es la que tiene la mayor producción de ostión del país; también en las lagunas Del Carmen, Machona y Mecoacán en Tabasco; y la Laguna de Términos en Campeche.

En el litoral del Pacífico se cultivan ostiones en las lagunas de Nayarit y Sinaloa, así como en las aguas de las bahías de San Quintín en Baja California Norte. Para la producción de semillas se cuenta con el Centro Reproductor de Moluscos de San Blas, Nayarit, el cual tiene como objetivo producir las larvas que permitan repoblar los sitios donde las existencias naturales de ostión han disminuido por sobreexplotación o por el deterioro de las condiciones ambientales.

México, por las características de sus costas, en las que abundan las lagunas litorales y esteros, con una extensión de 1 500 000 hectáreas, si se pusieran a trabajar en conjunto los técnicos y los pescadores podría llegar a ser el país número uno en producción de ostras del mundo.

Con el continuo avance que han presentado las técnicas de ostricultura, en especial las que permiten la reproducción selectiva y el mejoramiento genético de las ostras, los resultados positivos de los programas ostrícolas son cada vez más continuos. Esto permite llevar a los consumidores un alimento de alta calidad nutritiva y sólo falta lograr que los precios sean menores, para que núcleos mayores de población lo puedan aprovechar.

Sin embargo, se tiene que considerar que cada día el hombre contamina más los esteros y las lagunas litorales; por esto es importante convencer a los responsables de que eviten esta contaminación y así aprovechar todas las posibilidades de producir alimento que estas áreas nos brindan.

Figura 21. Excelentes resultados cuando se trabaja en conjunto. Tamiahua, Veracruz.

CULTIVO DE MEJILLONES Y ALMEJAS

Dentro del grupo de los bivalvos son también importantes como alimento los organismos de la familia Mytilidae conocidos con el nombre común de mejillones; éstos son moluscos que viven fijos a las rocas de la zona intermareal y que quedan al descubierto en las bajamares de las costas templadas de América, Europa y el Oriente.

Los mejillones son especies cosmopolitas, abundan en las costas occidentales de México, el mejillón común, Mytilus edulis, y el de California, Mytilus californianus, especie fecunda que pone hasta 100 mil huevos durante la época de su reproducción. En los esteros de las costas del Golfo de México, se localiza el mejillón encorvado Brachidontes recurvus.

En Cuba se consumen el Mytilus exustus y el Brachidontes citrinus, y en Brasil los mejillones del Plata, Mytilus platensis, a los que llaman sururus. En Argentina y Chile se hace gran consumo de las cholgas o mejillones del sur, Mytilus chilensis y Mytilus ater, y del mejillón grande o raizado llamado tambien "mejillón de Magallanes", Aulacomya magallanica.

Ninguna de estas especies compite con el choro de Chile, Choromytilus choro especie de gran aceptación que se distribuye por el Atlántico hasta Argentina y por el Pacífico hasta Perú; alcanza 20 centímetros de longitud, por lo que se les llama mejillones gigantes y representan un estupendo alimento.

En España y el Mediterráneo los mejillones, mocejones o mazajones, pertenecen a las especies mejillón común, Mytilus edulis, y mejillón rubio, Mytilus gallo provincialis. En las costas africanas, sobre todo en Mauritania, existe el mejillón salvaje, Mytilus perna; en el Oriente el mejillón verde, Mytilus smaragdinus, es el más abundante.

Estos moluscos han sido un alimento muy apreciado por el hombre desde la antigŁedad y se cuenta que el excéntrico epicúreo romano Apicio, en el siglo I de la era cristiana, diseñó su propia receta de mejillones cocidos en caldo de puerco, cominos y vino de pasas.

Los mejillones son organismos típicamente filtradores, poseen un poder enorme de bombeo para alimentarse de plancton; su crecimiento es rápido, dependiendo de la cantidad de alimento disponible y de las condiciones ambientales que regulan su metabolismo, lo cual se aprovecha para cultivarlo.

El mejillón común alcanza su madurez sexual al año de vida y se reproduce durante la primavera y el verano, por el incremento en la temperatura del agua donde vive. Los huevos y el esperma son liberados en el medio y la fecundación se realiza en alta mar. Las larvas forman parte del plancton durante l0 a 15 días, en busca de un lugar para fijarse, siendo altamente sensibles a la luz, lo que explica su distribución en la zona intermareal.

La fijación la llevan a cabo mediante una estructura fibrosa que secretan, en forma de barbas, llamada biso, y prefieren para adherirse materiales duros o fibrosos, como rocas, piedras y cuerdas; comportamiento que se utiliza para su cultivo; en ellos permanecen 18 meses, llegando a su estado adulto y midiendo 4 centímetros de largo.

Entre los grandes criaderos naturales se pueden citar los del litoral del Mar del Norte, en donde se localizan los mejillones holandeses que son muy apreciados; los del litoral de La Mancha; los de la región de Boulogne; así como los de Bretaña.

Los mejillones han sido cultivados a partir del siglo XIII por el irlandés Patricio Walton, sobreviviente del naufragio de su barco en las costas cercanas a Rochela, en la punta de L'Escale, en donde tuvo que vivir de la caza y la pesca. Walton observó que los mejillones crecían más sobre los soportes de madera que utilizaba para sostener sus redes y que durante la bajamar quedaban al descubierto, que los que vivían a niveles inferiores, por esto comenzó a colocar empalizadas y a fijar en ellas a los mejillones, obteniendo magníficos resultados que fueron la base del cultivo.

A las estacas con mejillones las llamó bout choat, que significa estaca llena, y por eso en la actualidad se les llama a los mejillones desarrollados en estaca bouchots y a los trabajadores boucholeurs.

En algunos países de Europa, como Francia, España y Holanda, se ha logrado el dominio total de las técnicas de cultivo, con base en el hecho de mantener a los animales siempre sumergidos y separados del fondo, produciéndose grandes cantidades de mejillón en sus parques de cultivo, lo que les permite contar con estos organismos para mantener la actividad de la industria del mejillón durante todo el año. Para cultivarlo se toma en cuenta que es una especie que vive fija, y de acuerdo al sustrato que se elija para su fijación, existen tres modalidades de cultivo: sobre el fondo, sobre estacas clavadas o sobre cuerdas de bateas flotantes.

Cuando se cultiva sobre el fondo, el animal se fija directamente en la arena gruesa o cascajo del fondo, con la ventaja de que se utiliza poca mano de obra, pues sólo requiere que se coloque el cascajo limpio y que se mantenga un movimiento abundante de las aguas. Como inconveniente de este método se tiene el fácil acceso de los depredadores a estos parques, entre ellos las estrellas de mar y algunos copépodos parásitos.

Para el método de estacas, éstas se clavan en las zonas de mareas donde los mejillones se fijan, sujetos a periodos de inmersión y emersión, por lo que el fácil acceso a ellos durante la bajamar permite realizar los cuidados necesarios. Este método tiene la desventaja de que el tiempo que los organismos pasan fuera del agua cesan de alimentarse y el crecimiento disminuye, y que si se presentan cambios de temperatura bruscos, la mortalidad aumenta. En las estacas, que son tiras de roble descortezadas de cinco metros de largo, se atan gruesas cuerdas en las que se fijan los mejillones y una vez que esto sucede, se amarran en otras estacas para su engorda. En un buen año, una sola estaca puede producir 30 kilos de mejillones.

El método de cultivo del mejillón que mejores resultados aporta es el de cuerdas que cuelgan de bateas flotantes, en estas cuerdas se fija al animal, con la ventaja de que siempre permanece emergido y separado del fondo, lo que hace que todo el tiempo se alimente y su crecimiento sea rápido, además de estar a salvo de sus depredadores del fondo, aunque es el método que necesita de mayor empleo de mano de obra. Cuando se levantan las cuerdas, se procede al desconchado definitivo y a su preparación para la expedición. El peso de cada cuerda a nivel comercial en España puede llegar a ser de 90 a 110 kilogramos.

El cultivo de los mejillones pasa por tres fases: la recolección de la semilla, que se hace por medio de las cuerdas, que le sirven como medio de fijación a la crías; la engorda, que consiste en llevar los cordeles con la fijación de larvas a lugares donde abunda plancton para que los organismos cuenten con suficiente alimento; y la cosecha, que se lleva a cabo cuando el mejillón ha alcanzado la talla comercial.

Durante el cultivo el organismo, al no emplear toda la energía que utiliza en su medio natural para fijarse fuertemente a las rocas y soportar los embates y endurecer su concha como defensa a las condiciones del medio, usa esta energía para su crecimiento y es por esta razón que si en el medio natural sólo alcanzó tallas de 8 centímetros, en cultivo pueden llegar hasta los 12 centímetros de longitud.

En Francia el cultivo de mejillón está muy desarrollado y se realiza en la costa atlántica, alcanzando una producción mayor a las 50 mil toneladas, encontrándose el parque más grande de cultivo cerca del norte de St. Michel, que tiene un promedio de 25 mil colectores. Sin embargo, este cultivo no es suficiente y Francia importa, principalmente de España y Holanda, otras 80 mil toneladas anuales para completar su consumo.

En España se hace el cultivo mediante tres procedimientos: empalizadas, estanques y balsas flotantes; siendo este último el más difundido por los óptimos resultados que se obtienen, debido a las características de las costas y al régimen de marea. Sus principales parques de cultivo se encuentran en las rías gallegas, costas de Galicia y Cantabria y en los puertos de Barcelona y Valencia, donde se cultivan de 300 a 400 mil toneadas anuales. Su mayor parte se localiza en la ría de Arosa, considerada la más grande del mundo, ya que ella sola produce 125 toneladas.

Las especies frecuentemente cultivadas en Francia, España y Holanda son el mejillón común y el mejillón rubio. En el Mediterráneo el mejillón de Tarent, y en Italia el cozze mare, que es el común y el cozze pelose, que es la especie Mytilus odiolus barbatus.

En las costas de Morbihan hay criaderos de más de 2 000 hectáreas. También los encontramos en Calicut, India y el Golfo de Siann, Tailandia. En Holanda han logrado cultivar 10 mil toneladas por año.

En menor proporción se cultivan en Inglaterra, Italia, Portugal, Noruega, Escocia, Alemania y Yugoslavia; en América Latina apenas se inicia en México y en Cuba, y está más desarrollado en Venezuela y en Chile.

Su consumo se hace fresco o procesado, generalmente por ahumado, en diferentes tipos de guisos. Cuando se consume fresco al igual que con las ostras, se debe tener cuidado de depurarlos antes de comercializarlos y consumirlos, para evitar que sean trasmisores de gérmenes patógenos, como bacterias que producen la tifoidea. Cuando sus conchas están firmemente cerradas, se puede asegurar que cuando se consuman frescos se haga el mismo día de su colecta y si se cocinan lo hagan dentro de los tres días siguientes.

Los métodos de depuración son: tratamiento por radiaciones ultravioletas; tratamiento con agua previamente esterilizada con ozono o cloro durante 24 horas y el mantenimiento de los mejillones en agua potable y renovada durante tres o cuatro días, tiempo en el cual destruyen los gérmenes digiriéndolos, "se purgan", siendo el método más cómodo, barato y eficaz y al decir de los cultivadores el que los deja en excelentes condiciones para ser consumidos.

También los mejillones pueden resultar peligrosos si se desarrollan sobre el metal de las planchas de cobre de los cascos de los barcos. Producen entonces sales de este metal las cuales acumulan en su glándula digestiva y que son sales muy tóxicas que causan envenenamientos. Asimismo, cuando en las aguas donde viven aumenta el número de peridinias, pequeños organismos que viven en el plancton a los que se deben las llamadas mareas rojas, estos organismos se acumulan en el mejillón y entonces se convierte en un alimento tóxico y peligroso.

En Estados Unidos, se cultiva para investigar la utilización del mejillón en la medicina, explorando las posibilidades de usarlo como adhesivo quirúrgico en la cicatrización de heridas o en la restauración de rodillas o de caderas dañadas, ya que se ha observado que refuerza la capacidad del tejido óseo blando para desarrollarse sobre articulaciones artificiales y también facilita la readhesión de los tendones a los huesos.

Otros bivalvos que constituyen un alimento de origen marino importante son las almejas, cuyo cultivo es tan antiguo como el de las ostras, pero que se ha desarrollado debido a que algunas especies son muy abundantes y fáciles de recolectar en sus poblaciones naturales.

El cultivo de las almejas se originó en Japón, existiendo referencias de que en el siglo VIII se hacían transplantes de almejas de las áreas nativas a otras donde se desarrollaban rápidamente. Este cultivo prosperó, pero se siguen utilizando los mismos métodos que se aplicaban en el siglo XVIII cuando se estableció formalmente su cultivo.

En el Japón se cultivan principalmente las especies haigai, Anadara granosa; sarubo, Anadara subcrenata; tairagi, Atrina japonica; hokkigai, Macra sachalinensis, y asari, Tapes japonica. Los métodos de cultivo son de fondo y las técnicas varían según la especie de que se trate.

En el sureste de Asia, en China, Filipinas, Tailandia, Borneo y Malasia, se cultivan las almejas llamadas berberechos que pertenecen al género Anadara.

En los Estados Unidos se realiza con éxito el cultivo de la chirla, Mercenaria mercenaria, y de la almeja suave, Mya arenaria, así como de almejas de agua dulce. Se considera que este país se encuentra en el liderato del cultivo de almejas.

En México se ha iniciado el cultivo de la almeja catarina o escalopa, Argopecten circularis, en aguas de Baja California, con fines de repoblación y de explotación y se ha logrado producir dos millones de almejas por año, lo que representa más de dos toneladas de carne, así como sus conchas que también se comercializan.

El cultivo de la almeja voladora que pertenece a varias especies del género Pecten, se ha iniciado a nivel experimental, como por ejemplo el programa que se realiza en Brest, Francia, para cultivar la almeja voladora europea, Pecten maximas, y en la costa atlántica norteamericana donde se experimenta con la almeja voladora de bahía Argopecten irradians.

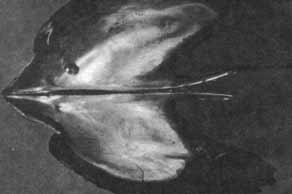

Los relatos históricos permiten conocer que desde la antigŁedad las perlas han sido apreciadas como objetos de gran valor. Las perlas son diminutas esferas nacaradas que se forman dentro del cuerpo de los moluscos bivalvos, llamados ostras perlíferas, como la japonesa, Pinctada martensii, y la margarita Pinctada emarginata.

A los lugares donde había una gran concentración de estas madreperlas, se les llamó placeres, como los que se dice existieron en el Mar Rojo, y cuando los romanos extendieron su imperio las llamaron "lágrimas de las diosas", por lo que Julio César emitió un decreto que prohibía el uso del "llanto divino" a las plebeyas.

Fue tal la exageración en su uso que los placeres del Mar Rojo se agotaron y sólo quedaron los que se descubrieron en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Mannar, que durante siglos cubrieron la demanda. El descubrimiento de América proporcionó nuevas posibilidades de explotación de las perlas en las aguas de California, Golfo de México, Panamá y Venezuela.

Una de las más notables perlas encontradas en América es la peregrina, que tiene 134 kilates y el tamaño de un huevo de paloma, que se recolectó en las costas de Panamá y se mandó a Felipe II de España.

En México, la utilización de las perlas era común en las culturas que existían antes de la llegada de los españoles; existió un comercio regular con las que se traían desde las costas de Nayarit hasta el altiplano. Después de la conquista, Baja California se convirtió en la fuente principal de perlas para España; en el siglo XVII la explotación se realizó en Loreto, y a partir de 1880 fue en La Paz, Baja California Sur. Sin embargo, a principio del presente siglo las poblaciones de madreperla sufrieron una disminución, llegando casi hasta su extinción.

El cultivo de madreperla se inició en Japón, y consiste en introducir en el cuerpo de la madreperla viva, núcleos esféricos y pequeños que se fabrican utilizando la concha de un bivalvo de agua dulce llamado concha de Mississippi, ya así, se coloca en cestas de alambre colgadas en balsas de bambú y en áreas donde el plancton abunda.

La madreperla secreta en su glándula hepática sustancias nacaradas que recubren el núcleo y se inicia la formación de la perla; se van depositando nuevas cargas uniformes y el cultivador las deja hasta obtener el diámetro y la calidad requeridas. Durante este proceso expertas buceadoras se encargan del cuidado de la madreperla, eliminando los competidores y los parásitos.

Figura 22. Madreperla.

La zona donde se encuentra la mayor concentración de parques de cultivo es Toba y se calcula que existen alrededor de 5 mil cultivadores de perlas, siendo su iniciador Korichi Mikimoto que se convirtió en el "rey de las perlas". La producción perlera de Japón es exportada a varios países del mundo, siendo sus principales compradores Estados Unidos, Suiza y Alemania.

EL CULTIVO DEL ABULÓN Y DE OTROS CARACOLES

El abulón, como los caracoles, pertenece a los moluscos llamados gasterópodos, y las especies importantes desde el punto de vista económico se distribuyen en las aguas templadas de la costa de Japón, China, la costa del Pacífico de Estados Unidos y México, África del Sur, Nueva Zelanda y el sur de Australia.

Como su explotación se ha realizado en exceso, las poblaciones están constantemente disminuyendo y su escasez hace que alcance precios muy elevados, esto ha originado que se realicen cultivos, principalmente en Japón y Estados Unidos, encontrándose en experimentación en otros países como Australia y México.

En el Japón los cultivos se iniciaron con el transplante de semillas de abulón desde Hokaido y del norte de Honshu a las diferentes áreas de pesca del país. En la actualidad en su Estación Experimental de Pesca de la Prefectura de Kanagawa, se producen con éxito grandes cantidades de abulones juveniles de 1.5 a 2.0 centímetros de talla, que se venden a los pescadores para que los lleven a sus áreas de operación.

El abulón que se cultiva en Japón es el Haliotis discus, que se reproduce a temperaturas entre 15° y 20°C, el macho produce el esperma, lo que estimula a la hembra para liberar de 10 a más millones de óvulos, que son fecundados. Los huevecillos que se forman se hunden hasta llegar al fondo, en donde se desarrollan las larvas que nadan en el plancton para después irse nuevamente al fondo y transformarse en juveniles que inician su crecimiento.

|

Abulones comerciales |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A los criaderos se llevan abulones adultos que son desovados en acuarios, para lograr la fecundación y el desarrollo de las larvas. A continuación se pasan a recipientes de plástico para su fijación en sus paredes y después son pasados a estanques exteriores para su engorda. Los abulones juveniles son alimentados con diatomeas y su crecimiento permite obtener semillas de dos centímetros en 8 meses.

En la estación de cultivo de Kanagawa se producen cerca de un millón de abulones juveniles por año. En el Instituto Japonés de Investigaciones Ostrícolas se ha logrado cultivar abulón hasta el estado adulto.

En Estados Unidos la explotación del abulón se inició en 1849 con la llegada de los trabajadores chinos que realizaron la explotación del oro en California, quienes no sólo lo consumían, sino que lo mandaron a China; posteriormente se estableció la pesquería del abulón a nivel comercial.

A mediados del presente siglo se llevaron a cabo los primeros esfuerzos para cultivarlo, lográndose en la Bahía del Morro, California, en donde cultivan el abulón rojo Haliotis rufescens, a producir 250 mil abulones juveniles por año.

En Australia se hace cultivo en la Estación Experimental Adelaide, en la que se pretende lograr el cultivo total del molusco. En México se realizan cultivos en la Estación de Investigación Pesquera del Sauzal, Baja California, y se han repoblado zonas abuloneras con los juveniles que se obtienen.

Otro gasterópodo que se está cultivando es el caracol de la especie Murex trunculus en la costa de Túnez y se le engorda en el lago de Bizerta, que tiene agua salobre. En nuestro país, en Isla Mujeres, Quintana Roo se ha estado trabajando con el fin de cultivar el caracol gigante Strombus gigas para repoblar las zonas donde antiguamente abundaba.

Figura 23. Abulón.

Los calamares y los pulpos son moluscos cefalópodos, que cada día cobran mayor interés desde el punto de vista comercial. En la actualidad se están explotando las poblaciones naturales.

En Japón se están haciendo los primeros esfuerzos para cultivar a los calamares y se trabaja con dos especies, Sepia subaculeata y Sepioteuthis lessoniana, logrando mantenerlos en cautiverio y obtener una primera generación en cultivo en la Estación Experimental de Pesca de la Prefectura de Fukuoka.