V. EL CEREBRO ACTIVO, FUNCIONAL PERO DISTORSIONADO

LOS GRANDES TRASTORNOS DE LA CONDUCTA: ESQUIZOFRENIA Y AUTISMO

LA ESQUIZOFRENIA es una de las alteraciones mentales más dramáticas

y devastadoras. Los individuos con este padecimiento presentan una perturbación

severa de la personalidad, caracterizada en sus etapas más críticas por una

pérdida del sentido de la realidad. En las etapas iniciales, y frecuentemente

durante periodos discretos, los individuos con esquizofrenia muestran síntomas

que no son fácil o directamente identificables como parte de una profunda alteración

de la personalidad. El comportamiento cambia, en efecto, advirtiéndose en el

individuo una tendencia al aislamiento, un rechazo a las relaciones sociales

o afectivas y un desinterés por casi cualquier tipo de actividades que pudieran

considerarse normales. Este padecimiento se presenta en personas jóvenes, entre

los 15 y los 35 años, es decir, en una etapa de la vida en la que los individuos

manifiestan generalmente una actitud activa, tanto en sus ocupaciones intelectuales

como en su conducta emocional y social.

En un principio, estos síntomas podrían confundirse ya sea con simples estados de desgano y apatía o con un trastorno de tipo depresivo. Sin embargo, aparecen después síntomas más característicos: falta de atención y ausencia de motivación —aun para los actos más sencillos y cotidianos— , que se traducen también en descuido en la higiene personal y, principalmente, en una conducta francamente antisocial que sobrepasa los límites de cualquier respuesta a una crisis temporal de inadaptación o a una problemática específica. Asimismo, se advierte una incapacidad para sentir afecto en todas sus manifestaciones, que de nuevo va mucho más allá de una simple misantropía. Esta conducta anormal se alterna con otros periodos en los que los síntomas son menos claros, aunque el individuo sigue presentando una conducta excéntrica, con un claro rechazo a las relaciones sociales. Más adelante aparecen las manifestaciones más dramáticas de la esquizofrenia, aquellas a las que los clínicos conocen como síntomas positivos. Uno de los más impresionantes es la aparición de alucinaciones, generalmente auditivas, en las que los pacientes escuchan voces que juzgan sus acciones y les ordenan una pauta de comportamiento. Esto, asociado además con perturbaciones en el pensamiento, muy frecuentemente bajo el aspecto de sentimientos de persecución o de megalomanía, hace que muchos esquizofrénicos desarrollen una íntima percepción de que sus actos están dirigidos por una voluntad superior externa. En los periodos más críticos del padecimiento se advierte incoherencia total en el pensamiento y en el lenguaje y una incapacidad para la asociación de ideas. Todo el cuadro está dominado por una muy notable pérdida de las capacidades intelectuales y emocionales en todos los renglones. Durante los periodos psicóticos, los pacientes muestran a menudo posturas extrañas, manerismo y rigidez.

De acuerdo con la prevalencia de algunos de estos síntomas se han tipificado dos formas esenciales de la esquizofrenia: la esquizofrenia catatónica, en la cual predominan las alteraciones de la postura y el mutismo, y la esquizofrenia paranoide, en la que prevalecen las manifestaciones características de persecución y de acciones supuestamente dirigidas por poderes superiores.

Algunas de estas manifestaciones, en particular las de la esquizofrenia paranoide, pueden presentarse también en otros tipos de alteraciones de la conducta, como las psicosis maniaco-depresivas o durante las psicosis causadas por ingestión de drogas, en particular las anfetaminas. En el caso de la esquizofrenia, sin embargo, la frecuencia de aparición de los periodos claramente psicóticos va aumentando con el tiempo y sus consecuencias en términos de desadaptación social son cada vez más dramáticas.

La esquizofrenia es un padecimiento que se presenta en aproximadamente el 1% de la población; esta cifra es muy parecida en los distintos países y en los grupos sociales aun cuando tengan diferente nivel socioeconómico o cultural. La incidencia de la esquizofrenia parece tener un componente genético. Pero también parece cierto que la influencia de un medio difícil, pobre en estímulos positivos, en particular caracterizado por una gran dificultad en las relaciones familiares, puede precipitar la manifestación de la enfermedad. A menudo, en efecto, los esquizofrénicos proceden de familias en las que sus integrantes tienen dificultades para adaptarse al entorno social, gran pobreza del lenguaje y aun incoherencia en el pensamiento, sin que por ello muestren los patrones de conducta típicos y la evolución característica de la esquizofrenia.

La demostración de un contenido genético en muchos casos de esquizofrenia se obtuvo de estudios en los que se detectó, primero, un grado de incidencia de cerca del 15%, es decir, claramente por encima de la distribución general, en algunos grupos familiares. Sin embargo, este dato por sí solo no es suficiente para afirmar la existencia de un componente hereditario en la génesis del padecimiento. Puede pensarse que en esas familias es precisamente el mismo entorno adverso el que genera la aparición de la enfermedad en un gran número de sus miembros. Con el objeto de discriminar entre esta posibilidad y la de un efecto claramente genético, se estudió la incidencia de la esquizofrenia en gemelos idénticos desde el punto de vista genético, pero que habían crecido en el seno de distintas familias y expuestos a un entorno social muy diferente, de manera similar a la descrita en el capítulo IV. Como se recordará, los gemelos idénticos (homocigóticos) son aquellos que proceden de un solo óvulo, fecundado por un solo espermatozoide, el cual en etapas muy tempranas se divide dando origen a dos embriones y luego a dos individuos con idéntico bagaje genético. Es evidente que en el caso de este tipo de gemelos, si existe una alteración en el genoma, es decir, en el conjunto de genes que llevan toda la información para la expresión de las características físicas y mentales de un individuo, esta alteración estará presente en los dos gemelos y la patología resultante del gene alterado se manifestará independientemente del entorno en el que se hayan desarrollado los dos individuos. Las investigaciones llevadas a cabo en gemelos idénticos adoptados por distintas familias mostraron los siguientes resultados: la frecuencia de aparición de esquizofrenia en los dos gemelos fue de 30% a 50%, independientemente de que hubieran crecido en la misma familia o en familias totalmente distintas en cuanto a niveles de educación, posición económica y características étnicas o culturales. De estos resultados podemos obtener dos conclusiones: primera, que existe efectivamente un componente genético en la aparición de la esquizofrenia ya que, si no fuera así, la incidencia de esta enfermedad en estos gemelos debería ser cercana al 1% promedio que se presenta en la población mundial; y segunda, que a pesar de la existencia de este componente genético, éste no es suficiente para desencadenar el desarrollo del mal, ya que, si así fuera, la frecuencia de aparición de la esquizofrenia en los gemelos idénticos debería ser del 100%. Se piensa entonces que el componente hereditario de la enfermedad requiere la concurrencia de factores ambientales de diverso tipo para que se manifieste el padecimiento. Entre estos últimos podrían considerarse no solamente condiciones adversas en el patrón de conducta del grupo familiar o en el entorno social, sino también probablemente la concurrencia de daño cerebral causado por condiciones adversas durante el nacimiento o por infecciones durante la infancia.

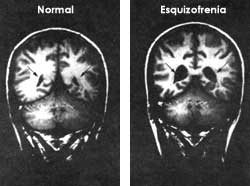

En apoyo a esta última interpretación están las observaciones hechas recientemente mediante técnicas muy avanzadas para el estudio del cerebro in vivo. En estas investigaciones se han empleado procedimientos computarizados de análisis de imágenes tridimensionales, sea de fotografías de rayos X (tomografía axial) o de ondas emitidas por átomos de hidrógeno al ser activados por ondas de radiofrecuencia en un campo magnético (resonancia magnética nuclear). Con estos dos tipos de técnicas que se conocen como "no invasivas", pues pueden aplicarse al individuo sin afectar sus funciones, se ha detectado una incidencia muy elevada de alteraciones anatómicas en el cerebro de pacientes con esquizofrenia. El patrón de modificaciones observadas en los esquizofrénicos es muy similar y consiste en una reducción del grosor de la corteza cerebral que se manifiesta como un alargamiento de las cavidades cerebrales conocidas como ventrículos (figura V.1). En un estudio cuidadoso llevado a cabo en 15 pares de gemelos, de los cuales uno padecía esquizofrenia y el otro no, se demostró que estas alteraciones anatómicas estaban presentes en 12 de los 15 individuos esquizofrénicos, y ausentes en los individuos sanos de cada par.

Figura V.1. Comparación entre un cerebro normal y otro con alteraciones morfológicas de un paciente con esquizofrenia. Nótese el alargamiento de los ventrículos señalados con flechas, indicando una disminución de las capas neuronales.

LO QUE SABEMOS ACERCA DEL MECANISMO CELULAR QUE PUEDE GENERAR LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES EN LA ESQUIZOFRENIA

Las alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso, que pueden ser responsables de la esquizofrenia, se comenzaron a descubrir al observarse que los fármacos capaces de mejorar muchos de los síntomas de esta enfermedad producían como efecto secundario un cuadro parecido al de la enfermedad de Parkinson. Como se sabe que este último padecimiento se debe a la destrucción de las neuronas que producen el neurotransmisor dopamina en ciertas regiones del cerebro, se esbozó la posibilidad de que la esquizofrenia estuviera relacionada con un trastorno en la función de las neuronas dopaminérgicas (así se llaman aquellas neuronas que utilizan la dopamina como neurotransmisor). Siguiendo esta línea de pensamiento, se diseñaron y se probaron sustancias que modifican diversos aspectos de la función de las sinapsis que manejan la dopamina. Pronto se advirtió que los compuestos clínicamente eficaces en el control de la esquizofrenia, estudiados in vitro, eran potentes bloqueadores del receptor a la dopamina (figura V.2). Como se recordará, los transmisores químicos se liberan de una neurona y se comunican con otra a través de su interacción con una molécula muy específica, el receptor. Si alguna sustancia se parece lo suficiente al transmisor como para ser reconocida por el receptor, es capaz de impedir la unión del transmisor con el receptor. Esto es lo que sucede en el caso de la dopamina con muchos de los medicamentos usados en los individuos con esquizofrenia. La figura V.3 muestra la semejanza de uno de ellos, la clorpromazina, con el transmisor original, la dopamina.

Figura V.2. La comunicación entre neuronas que manejan la dopamina (DA)

como neurotransmisor parece estar alterada en la esquizofrenia. El trastorno

podría deberse a un exceso en el funcionamiento de esta comunicación. Estas

sinapsis funcionan a través de sistemas de segundos mensajeros: proteínas G,

fosfoinosítidos (PI) y proteínas cinasas. Al bloquear con

fármacos la interacción del transmisor con el receptor, en particular el subtipo

D2, se advierte mejoría clínica en los pacientes.

Figura V.3. El neurotransmisor dopamina tiene una estructura muy semejante a una parte de la molécula de la clorpromazina, uno de los fármacos que se utilizan eficazmente en la terapia de la esquizofrenia.

La hipótesis basada en estas observaciones, acerca de las causas que originan la esquizofrenia, es que el padecimiento se desarrolla debido a un excesivo funcionamiento de las sinapsis que utilizan la dopamina, por lo que al disminuirse su función bloqueando los receptores, se observa una mejoría clínica. Las investigaciones en torno a este padecimiento se han concentrado en el diseño de fármacos con un potente efecto inhibidor de los receptores a la dopamina. La línea de trabajo que se sigue en estos casos es la siguiente: 1) los químicos diseñan compuestos que tengan semejanzas con el neurotransmisor, en este caso la dopamina; 2) se prueban in vitro, es decir en células aisladas, los efectos del compuesto como bloqueador de la transmisión dopaminérgica; 3) si los resultados son exitosos se lleva a cabo toda la batería de pruebas clínicas para tener la seguridad de que el nuevo fármaco no causará daños al individuo (probando su efecto primero en animales), y 4) se administra a los pacientes. Los resultados de este tipo de estudios han mostrado que aquellos compuestos con mayor efecto como bloqueadores del receptor a la dopamina, y por lo tanto con efectos inhibidores de la transmisión dopaminérgica, son los más eficaces desde el punto de vista clínico. Estos resultados sustentan la hipótesis de que la esquizofrenia está asociada con un excesivo funcionamiento de la comunicación entre las neuronas. Existe, sin embargo, una inconsistencia en relación con el tiempo de acción de los medicamentos. Mientras que la inhibición de los receptores dopaminérgicos por los fármacos es un proceso muy rápido, que tiene lugar en horas, los efectos antipsicóticos a veces tardan días o aun semanas en manifestarse. No existe hasta el momento, ninguna explicación para esta discrepancia en la acción de los medicamentos.

Una pregunta obvia que se ha planteado alrededor de este tema es la de cuál puede ser la razón del excesivo funcionamiento de las sinapsis dopaminérgicas en la esquizofrenia. Por lo que sabemos de las distintas etapas del proceso de comunicación sináptica, podemos pensar en muchas posibles causas. Aunque todavía no está totalmente claro, parece que la alteración podría deberse a un número excesivo de uno de los subtipos de los receptores a la dopamina. Recordemos que los receptores postsinápticos son proteínas específicas que se encuentran en una neurona y que pueden interactuar con el neurotransmisor liberado por otra, estableciéndose así la comunicación entre las dos células, pero, por lo que sabemos actualmente, existen varios tipos de proteínas capaces de establecer esta comunicación con el mismo transmisor. Para el caso de la dopamina, ya se han descubierto cinco diferentes subtipos de estos receptores. Uno de estos subtipos, el llamado D2, parece ser el que se encuentra mayormente vinculado con la esquizofrenia. Las pruebas que apoyan esta posibilidad son, por una parte, que este subtipo de receptores se ha encontrado incrementado en pacientes con esquizofrenia y, segundo, que este subtipo se localiza preferentemente en el sistema límbico que, como ya hemos mencionado, es el conjunto de estructuras y circuitos en el cerebro que está muy relacionado con los trastornos de la conducta. Es posible, entonces, que la presencia de un mayor número de estos receptores sea responsable de la hiperfunción de estas sinapsis y desempeñe un papel importante en la aparición de la esquizofrenia.

Otros argumentos en apoyo de la hipótesis de la hiperfunción del sistema dopaminérgico como causante de la esquizofrenia son las observaciones hechas en individuos adictos a las anfetaminas. Estas drogas, como se verá en el próximo capítulo, actúan inhibiendo los transportadores de las catecolaminas, entre ellas la dopamina, con lo cual se incrementa el tiempo que permanecen activas las sinapsis dopaminérgicas. Recuérdese que por la acción de estos transportadores es posible que una vez que se estableció la comunicación entre las neuronas, a través de la interacción neurotransmisor-receptor, el exceso del neurotransmisor sea eliminado de los sitios próximos al receptor. En el caso de los adictos a las anfetaminas, estos transportadores no cumplen su función, con lo cual se incrementa la eficiencia de la comunicación de las neuronas que usan la dopamina, es decir, se produce un funcionamiento excesivo de estas sinapsis. En muchos individuos que consumen anfetaminas en dosis elevadas y por periodos prolongados se detectan alteraciones en la conducta indistinguibles de la esquizofrenia, lo cual puede considerarse como un argumento en apoyo de que una hiperfunción de las sinapsis dopaminérgicas causa cuadros clínicos de esquizofrenia.

Las investigaciones recientes sobre el tema han señalado otra posible causa del excesivo funcionamiento de los sistemas dopaminérgicos. Se ha considerado la posibilidad de que el defecto primario no sea en las sinapsis dopaminérgicas en sí mismas, sino en una función defectuosa de las sinapsis glutamatérgicas, es decir las que usan el ácido glutámico como neurotransmisor, las cuales podrían excitar con exceso a las dopaminérgicas, dando como resultado la hiperfunción de éstas. En este caso, los antagonistas de estos transmisores excitadores podrían ser de utilidad en el tratamiento de la esquizofrenia. Estos aspectos están apenas comenzando a ser explorados.

Entre los padecimientos que afectan la conducta, tal vez uno de los más patéticos, por varias razones, es el autismo. Estas razones son las siguientes: 1) afecta a niños de corta edad, 2) posiblemente es una de las alteraciones de la conducta de las que menos se conoce y 3) no existe a la fecha ninguna posibilidad de alivio. El padecimiento se presenta con una incidencia de uno a cinco por cada 10 000 individuos y es, por lo menos, cuatro veces más común en los niños que en las niñas.

Los síntomas que permiten el diagnóstico del autismo están bien identificados. El padecimiento se caracteriza por una clara incapacidad para desarrollar conductas emotivas y relaciones sociales normales. En los casos más severos es evidente que el niño se encuentra totalmente desconectado de los otros individuos, incluyendo por supuesto sus familiares más cercanos. Cuando son pequeños se resisten activamente a establecer el menor contacto con otros niños o con adultos. Más adelante, su reacción ante posibles interacciones con otras personas se vuelve quizá menos violenta, pero es igualmente firme. Es importante señalar que este padecimiento difiere claramente de la esquizofrenia, sea del tipo juvenil o de la que se presenta en la edad adulta, a pesar de que en ambos tipos de padecimiento se expresa un claro rechazo a las relaciones sociales. Los autistas, a diferencia de los esquizofrénicos, no presentan nunca alucinaciones ni deformaciones en la percepción de su propia personalidad.

Los niños autistas presentan con frecuencia una selección muy reducida de los objetos del ambiente a los que prestan su atención (ya mencionamos que los sujetos no despiertan su interés en absoluto), pero, en cambio, el interés por algunos de ellos es tan intenso que pueden, por ejemplo, pasar horas mirando una llave abierta por la que cae el agua o tocando las aristas de un cubo. Otro tipo de conducta similar, en este sentido, es que la evidente indiferencia del niño autista por la mayor parte de lo que le rodea puede, en un momento dado, transformarse en un cuadro de profunda alteración emocional causado por una modificación trivial en su entorno, como por ejemplo un cambio en la posición de un mueble o de algún objeto en su cuarto. La reacción es, por supuesto, totalmente desproporcionada y, en la mayor parte de los casos, impredecible.

Otra característica típica del autismo es la alteración del lenguaje que generalmente consiste en el empleo de inflexiones desusadas en la entonación, sea que tenga un carácter monótono o, por el contrario, bruscas elevaciones y disminuciones de tono. También puede caracterizarse por continuas repeticiones o por la falta del uso de pronombres. En una proporción elevada de casos, pero no siempre, el cuadro autista se presenta asociado a retraso mental más o menos severo. En pocos casos, los individuos afectados por el padecimiento tienen una inteligencia normal o aun superior al promedio. Algunos de ellos muestran una habilidad extraordinaria para realizar operaciones matemáticas muy complejas, independientemente de que su nivel de inteligencia en general sea normal o aun subnormal.

Desafortunadamente, no se cuenta todavía con casi ningún tipo de prueba que permita relacionar este padecimiento con una alteración en la función nerviosa. No se observan modificaciones anatómicas en el cerebro del tipo de las que se detectan con estudios de tomografía. No existen desviaciones aparentes en los individuos con este padecimiento en los niveles de neurotransmisores o sus metabolitos en el líquido cefalorraquídeo, en la orina o en el plasma (aunque parece que en los pacientes autistas podría existir una mayor concentración de serotonina en las plaquetas, las células de la sangre encargadas de la coagulación). También se ha considerado la posibilidad de que un desarreglo en la función de neurotransmisores, conocidos genéricamente como péptidos, esté vinculado con el desarrollo de la enfermedad, pues, en algunos casos, los antagonistas de estos compuestos, como la naloxona, parecen tener un efecto positivo sobre algunos de los síntomas del autismo.

El hecho de que la incidencia del padecimiento sea claramente mayor en los varones que en las niñas, sugeriría una alteración genética asociada con el cromosoma X (que es el que distingue a los individuos del sexo masculino de los del femenino en términos genéticos), pero no hay indicios de alteraciones en el patrón cromosómico hasta la fecha. Sin embargo, el hecho de que la incidencia de autismo en gemelos homocigóticos sea claramente superior a la de los gemelos fraternos o a la de los hermanos, en general, sustenta la hipótesis de que el trastorno pueda tener un contenido genético.

![[Inicio]](../img/begin.gif)

![[Anterior]](../img/prevsec.gif)

![[Siguiente]](../img/nextsec.gif)